第一章 虚構の管理人

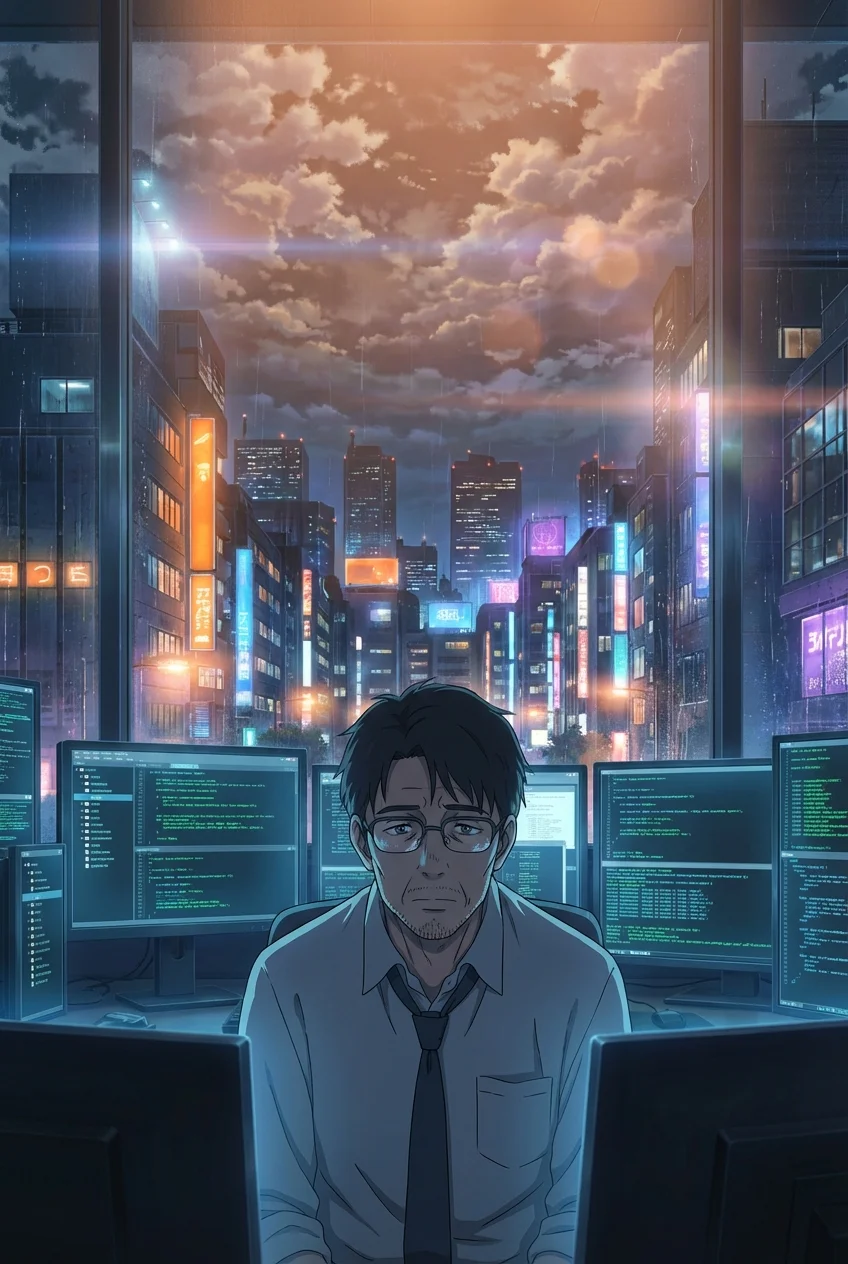

モニターの青白い光が、黒田健吾の無感動な顔を照らし出していた。彼の仕事は、ウェブコンテンツの「純度」を高めること。聞こえはいいが、実態はクリック数を稼ぐための扇情的な見出しの調整や、SNSで炎上した投稿の火消し作業、そして時には、都合の悪い事実を「誤情報」として処理する、泥臭い作業の連続だった。真実など、このデジタル社会ではPV数の前にひれ伏す脆い神様でしかない。健吾はそう信じ、割り切っていた。心に波風を立てず、ただキーボードを叩く。それが、二十八歳の彼が身につけた処世術だった。

その日、会社のメールサーバーを介して、奇妙な個人依頼が舞い込んできた。差出人は『影踏みの代行』。文面は簡潔かつ、不気味なほど丁寧だった。

『拝啓。突然のご連絡失礼いたします。貴殿の卓越した情報処理能力を拝見し、一つ、ご依頼したき儀がございます。依頼内容は、ある故人のSNSアカウントの管理代行。故人がまるで今も生きているかのように、その人柄を模倣し、投稿を続けていただきたいのです。対象アカウントの情報は契約後に開示いたします。報酬として、月額五十万円をお支払いいたします』

月額五十万。健吾の月収を遥かに上回る金額だ。故人のSNSを「生きたまま」にする? まるで冒涜的な遊戯だ。詐欺か、何かの罠か。健吾の指がDeleteキーの上を彷徨う。だが、モニターに映る自分の、空虚な目と目が合った。失うものなど、何もなかった。日常という名の凪いだ海に、初めて投じられた石。その波紋の行方を、見てみたくなった。

「……引き受けます」

返信ボタンを押した瞬間、健吾はまだ知らなかった。自分がこれから踏み込む影が、自身の空っぽの心を、根底から揺るがすことになるということを。

第二章 サイレント・フィード

契約は滞りなく進み、健吾に一つのTwitterアカウント情報が送られてきた。高橋良一。それが、健吾が影を踏むべき故人の名前だった。プロフィール画像は、少しピンボケした柴犬。フォロワーはわずか七人。タイムラインを遡ると、そこには老人の慎ましやかな日常が化石のように記録されていた。

『ベランダのミニトマト、一つ赤くなりました』

『近所のノラ、今日は日向ぼっこ』

『古い映画を観た。昔の俳優は、眼差しに力がある』

添えられた写真はどれも手ブレし、構図も素人そのもの。だが、その拙さには奇妙な温かみがあった。健吾は、高橋良一の過去の投稿データを全てAIに学習させた。そして、彼らしい言葉遣い、好み、行動パターンを分析し、投稿を自動生成するプログラムを組んだ。仕事は驚くほど簡単だった。日に一度、プログラムが生成した文章と、フリー素材のそれらしい画像を投稿するだけ。

『今日の空は、鰯雲がきれいですね』

『読みかけの本の、続きを読むとしますか』

虚構の日常は、誰に気づかれることもなく、静かにタイムラインを流れていく。フォロワーからの反応はない。まるで、深海に石を投げるような無音の作業だった。「こんな無意味なことに、なぜ大金が?」健吾のシニカルな思考が囁く。だが、金は毎月確実に振り込まれた。彼はそれ以上、深く考えることをやめた。

その日も、健吾はいつものようにAIが生成した『今日は少し肌寒い。熱いお茶が美味しいです』という投稿を終え、ブラウザを閉じようとした。その時、通知を示す小さなアイコンが点灯した。ダイレクトメッセージが一件、届いている。

差出人は『サクラ』。フォロワーの一人だ。

『おじいちゃん、トマト大きくなったね。写真、待ってるよ』

健吾の指が止まった。「おじいちゃん」。その呼びかけが、モニターの向こう側から、まるで生身の声のように響いた気がした。これは業務だ。無視すればいい。AIはまだ、DMに自動返信する機能までは実装していない。だが、健吾はなぜか、そのメッセージを消去できなかった。画面の明滅が、心臓の鼓動と重なる。彼はしばらく逡巡した後、自らの指で、キーボードを叩き始めた。

『ええ、おかげさまで。もう少しで、真っ赤になりそうです』

それは、AIではない、健吾自身の言葉だった。彼がこの仕事で初めて発した、本物の「声」だった。

第三章 影の主

『サクラ』とのDMのやり取りは、それから不定期に続いた。彼女は高橋良一を祖父と信じ、疑う様子はなかった。健吾は、AIの生成した投稿をベースにしながらも、彼女との対話には自分の言葉を織り交ぜるようになっていた。サクラの言葉はいつも優しく、健吾の乾いた心に染み渡るようだった。

『おじいちゃん、無理しないでね』

『昔、一緒に観た映画、またテレビでやってたよ』

健吾はいつしか、高橋良一という人物そのものに強い興味を抱いていた。彼は単なるデータではない。誰かにとって、かけがえのない存在だったのだ。自分のしていることは、その温かい記憶を弄ぶ、許されざる行為なのではないか。罪悪感が、報酬の甘さを上回っていく。

健吾は、依頼主である『影踏みの代行』に連絡を取った。高橋良一とサクラの関係について尋ねたが、得られたのは「契約外の質問にはお答えできません」という冷たい定型文だけだった。

ならば、自分で調べるまでだ。ファクトチェッカーとして培ったスキルが、初めて自分の意志のために動き出す。健吾はIPアドレスのログや過去の投稿の断片的な情報から、高橋良一が住んでいたと思われる古い木造アパートを突き止めた。

錆びた階段を上り、呼び鈴を鳴らすと、人の良さそうな初老の大家が顔を出した。

「高橋さん? ああ、去年の秋に亡くなったよ。孤独死でね……警察が来て、大変だったんだ」

大家の言葉に、健吾の胸が痛む。

「あの、サクラさんというお孫さんが、いらっしゃいませんでしたか?」

その名を出した途端、大家は少し驚いたように目を丸くした。

「ああ、サクラちゃんね。お孫さんじゃないよ。でも、時々、車椅子でね、お父さんらしき人に連れられて来てたんだ。高橋さんと楽しそうに話してたよ。ここんとこ、一年くらいは見ないけどね……」

車椅子? 孫じゃない? 健吾の頭は混乱した。サクラは一体、誰なんだ? なぜ、会いにも来ず、DMを送ってくる?

健吾は調査を続けた。高橋良一の数少ない遺品を引き取ったという遠縁の親戚を探し当て、電話をかけた。そこで、健吾の価値観を根底から覆す、驚くべき事実が明かされた。

「サクラちゃん……ああ、知っています。良一さんが十年前に、交通事故に遭いそうになったのを庇って助けた女の子ですよ。その時の事故で、良一さんは足を少し悪くしてね。サクラちゃんは……」

親戚は言葉を濁した。健吾が食い下がると、重い口を開いた。

「……サクラちゃんは、その数年後に重い病気を患って、ずっと入院しているそうです。無菌室から出られないと聞きました。良一さんは、お見舞いにも行けない自分の無力さを嘆いていましたよ。だから、せめてと、SNSを始めたんです。病室の彼女が、外の世界を感じられるようにって……」

全身の血が逆流するような衝撃。健吾は受話器を握りしめたまま、立ち尽くした。高橋良一のタイムラインが、全く違う意味を持って蘇る。ベランダのトマト、近所の猫、空の雲。それは全て、病室の窓からしか世界を見られない、一人の少女に届け続けた、ささやかな贈り物だったのだ。

そして、『影踏みの代行』の依頼主は、サクラ本人だった。高橋の投稿が途絶えた日、彼女は彼の死を悟った。唯一の世界との繋がりが絶たれてしまう恐怖。彼女は、親から譲り受けた遺産を使い、最後の希望に賭けたのだ。愛する「おじいちゃん」が紡ぐ世界が、まだ続いているという、優しい幻想に。

健吾が「無意味な虚構」だと思っていたものは、一人の少女の命を支える、たった一つの真実だったのだ。

第四章 声を届ける人

自分が犯した罪の重さに、健吾は打ちのめされた。デジタルな情報としてしか見ていなかったものが、これほどまでに生々しい痛みと温もりを持っていたとは。彼はキーボードの上で、初めて涙を流した。

しかし、感傷に浸っている時間はない。健吾は、ファクトチェッカーとしての能力を総動員し、サクラが入院している病院を特定した。そして、会社に辞表を叩きつけた。もう、偽りの情報を量産する仕事には戻れない。

病院に着いた健吾は、総合案内の前で足を止めた。彼女に会って、全てを話すべきか? いや、違う。自分が「高橋良一」ではないと知った時、彼女の最後の希望は絶望に変わるだろう。彼にできることは、真実を告げることではない。

健吾は、無菌治療室が窺える廊下の隅から、ガラス越しに遠くのベッドに横たわる少女の姿を、ただ静かに見つめた。顔もよく見えない。だが、それでよかった。彼は、自分が影を踏むべき相手の、本当の姿を心に焼き付けた。

アパートに戻った健吾は、依頼主であるサクラに、契約の終了を申し出るメールを送った。そして、これまで受け取った報酬の全額を、匿名でサクラの治療費として病院に寄付する手続きを取った。

これで、全て終わりだ。

いや、これからが始まりなのだ。

数日後、健吾は再び高橋良一のアカウントにログインした。もう、報酬のためではない。彼自身の意志で、この物語を紡ぎ続けるために。

彼は、高橋良一の人生を、サクラへの想いを、何度も何度も反芻した。そして、自分の言葉で、新しい投稿を打ち込んだ。それはもはやAIが生成した無機質な文章ではなかった。ベランダの隅に、新しいプランターを置いた写真を添えて。

『新しいトマトの苗を植えました。去年のものより、少し力強い苗です。春には、また赤い実がなるでしょう。一緒に見られると、いいですね』

投稿ボタンを押す。その直後、タイムラインの片隅に、一つの通知が灯った。

彼の投稿に、一件の「いいね」が、静かにつけられていた。

それは『サクラ』のアカウントからではなかった。見知らぬ誰かからの、小さな、しかし確かな反応。まるで、社会の喧騒という巨大なノイズの中で、初めて誰かが彼の声に耳を澄ませてくれたような気がした。

健吾は、窓の外を見た。夕暮れの街には、名もなき人々の暮らしの灯りが、無数に瞬いている。あの光の一つ一つの下に、まだ誰にも届いていない、小さな声があるのかもしれない。

それを探し出し、拾い上げ、届ける。

金にはならない、誰にも賞賛されない仕事。だが、健吾の空虚だった心は、確かな使命感で満たされていた。彼は、影を踏む人から、忘れられた声の届け手になったのだ。

春には、きっと赤い実がなる。健吾はそう信じながら、静かにパソコンを閉じた。