第一章 結晶の痛み

空には、常に無数の文字が浮遊していた。金色に輝く『達成』、白銀にきらめく『貢献』、青銅色の『効率化』。人々が生み出すあらゆる『成果』は、その瞬間に可視化され、街を彩る光のオーナメントとなる。人々は互いの成功を讃え、空に浮かぶ自らの功績を誇らしげに見上げた。この世界では、誰もが成功者だった。なぜなら、『失敗』は存在しないからだ。それは発生した瞬間に、人々の視覚からも、記憶からも、綺麗に消去される。

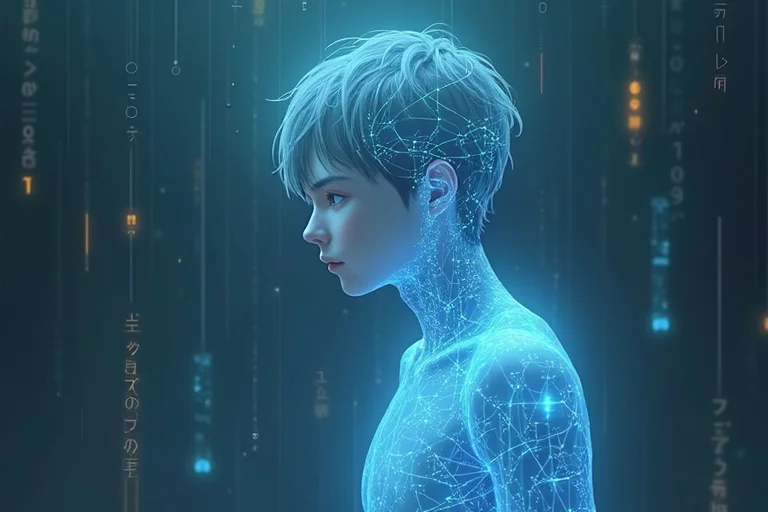

僕、カイの左腕には、その世界の法則からこぼれ落ちたものが宿っていた。皮膚の下から突き出すようにして生まれた、鈍い光を放つ結晶。それは他人の『諦め』が物質化したものだった。街角のカフェで、俯くヴァイオリニストの肩が小さく震えた瞬間、僕の腕に新たな結晶が芽吹く。氷のように冷たい痛みが走り、思わず腕を抱えた。結晶は、彼の「届かなかったコンチェルト」の重みを物理的な形として僕に刻みつける。人々が忘却の恩恵に浴する一方で、僕はその代償を一身に引き受けていた。

人々は笑顔で賞賛の言葉を交わし、自らの成果が刻まれた空を見上げている。その完璧な世界の片隅で、僕は誰にも言えない痛みを抱え、沈黙の器として生きていた。日々増えていく結晶は、この世界の完璧さが、いかに多くの見えない犠牲の上に成り立っているかを物語っているようだった。

第二章 無色の蕾

「また、見たの。知らない記憶を」

図書館の古書の匂いが立ち込める書庫で、幼馴染のリナが声を潜めて言った。彼女の瞳は不安に揺れている。最近、彼女は存在しないはずの『失敗』の記憶の断片――知らないコンクールでピアノを弾き間違える自分の指、見たこともない楽譜の前で涙する少女の姿――に悩まされていた。

「この世界に失敗なんてないはずなのに。なのに、あの後悔の感覚だけが、やけにリアルで……」

彼女を苦しめるものの正体を知りたい。その一心で、僕たちは世界の成り立ちに関する古い文献を漁っていた。そして、一冊の古びた植物図鑑の中に、それを見つけたのだ。

『無色の蕾』。

システムの導入以前、この地に自生していたという幻の花。普段は水晶のように透明で、その存在に気づくことすら難しい。しかし、伝承によれば「忘れられたものに触れる時、その記憶の色を映して開花する」と記されていた。

その記述を見た瞬間、僕は息を呑んだ。首から下げていた、祖母の形見の小さなペンダント。その中に封じ込められていたのは、まさしくその『無色の蕾』のドライフラワーだった。ただのガラス細工だと思っていたそれが、僕とこの世界の謎を繋ぐ、唯一の鍵になるのかもしれない。

第三章 綻びの色

リナを助けたい。その想いが、僕に禁忌を破る勇気を与えた。静かな自室で、僕はペンダントから『無色の蕾』を取り出し、左腕で最も大きく、そして最も冷たい結晶にそっと触れさせた。

刹那、蕾が微かに震えた。

透明だった花弁が、まるでインクを吸い上げるように、淡い哀しみの青色に染まっていく。固く閉じていた蕾が、数ミリだけ、本当に僅かに綻んだ。

「うっ……!」

隣にいたリナが、頭を押さえて呻いた。彼女の肩が激しく震える。

「見える……鮮明に……。ピアニストを目指していた少女が、指を怪我して……コンクールで大失敗して……夢を、諦めた……」

それはリナ自身の記憶ではなかった。僕の腕に宿る、顔も知らない誰かの『諦め』が、蕾を介して彼女に流れ込んだのだ。

その瞬間、窓の外で異変が起きた。空に輝く無数の『成果』の文字が、一斉にノイズ混じりに揺らぎ、数秒間だけ明滅したのだ。まるで完璧に調整された機械に、予期せぬエラーが生じたかのように。世界の完璧な調和に、小さな、しかし確実な綻びが見えた瞬間だった。

第四章 システムの心臓

僕の体は、さながら万華鏡のようになった。『無色の蕾』を結晶に触れさせるたびに、蕾は異なる色を帯びて開いた。コンクールに敗れた剣士の『諦め』は燃えるような赤に。完成しなかった絵画の『諦め』は深い森の緑に。届けられなかった恋文の『諦め』は夕焼けの黄色に。僕の左腕は、無数の忘れられた夢の色で彩られていった。

リナは、それらの記憶の断片が、この街の住人たちの「あり得ないはずの過去」であることに気づき始めていた。失敗を消去するシステムそのものに、何か巨大な嘘が隠されている。確信を抱いた僕たちは、街の中心に聳え立ち、世界の『成果』を管理する中央タワーへの侵入を決意した。

最上階のシステム管理室は、神殿のように静まり返っていた。部屋の中央には、巨大な水晶のオブジェのような装置が、心臓のように静かな鼓動音を立てて明滅している。そして、その半透明の水晶の中心に、ぼんやりとした人影が揺らめいていた。特定の誰かではない。まるで無数の人々の輪郭が溶け合い、重なり合ったような、実体を持たない『何か』。

僕が恐る恐る装置に手を触れた瞬間、凄まじい衝撃が全身を駆け抜けた。腕の全ての結晶が激しく共鳴し、僕の意識は膨大な情報の奔流に呑み込まれていった。世界の、真の姿が、僕の脳裏に焼き付いていく。

第五章 虚飾の器

真実は、僕たちの想像を絶するほどに残酷で、そして哀しいものだった。

この世界の「失敗の消去システム」は、失敗を消しているのではなかった。ただ、転嫁しているだけだったのだ。人々が失敗を犯すたび、その記憶と事実は、社会全体の「失敗したくない」という強迫的な集合的無意識が生み出した、架空の存在――『失敗の象徴』へと押し付けられていた。

その象徴は、このシステムが生まれるきっかけとなった、たった一つの、しかし世界を揺るがすほどの巨大な失敗を核としていた。

そして、僕、カイこそが、その『失敗の象徴』が物理世界に干渉するために選ばれた器だった。僕の体に生まれる結晶は、人々から転嫁された『諦め』そのものの澱(おり)。僕の痛みは、この虚飾の世界を維持するための、見えざる対価だった。リナが見ていたフラッシュバックは、僕という器が膨大な『諦め』で満たされ、システムが不安定になり、転嫁された記憶が漏れ出していた兆候に過ぎなかった。

真の敵など、どこにもいなかった。人々を縛っていたのは、外部の抑圧者ではない。失敗を恐れ、見ないふりをし、誰かに押し付けてでも成功者であろうとする、人間自身の弱い心そのものだったのだ。

第六章 君の失敗を

システムの心臓と繋がった僕の体は、急速に生命力を吸い上げられていた。意識が薄れていく。僕が消滅すれば、器はリセットされる。システムは一時的な安定を取り戻し、そしてまた、どこかで新たな器を見つけ出し、この欺瞞の連鎖を繰り返すのだろう。

偽りの平和を維持するために、僕が犠牲になるか。

それとも、この世界に『失敗』という真実を取り戻すか。

朦朧とする意識の中、隣で涙を浮かべるリナの顔が見えた。僕は最後の力を振り絞って、彼女に微笑みかけた。

「失敗しても、いいんだよな」

その言葉は、リナに言ったようで、僕自身に、そしてこの世界に生きる全ての人々に向けた言葉だった。

僕は、色とりどりに染まった『無色の蕾』を、自らの胸の中心に、全ての結晶の根源である心臓の真上へと強く押し当てた。蕾は一斉に満開となり、虹色の光が奔流となって僕の体から溢れ出した。

世界中から消し去られていた、おびただしい数の『失敗』の記憶が、光の粒子となってタワーから解き放たれる。街に降り注ぐ光は、空に浮かんでいた金や銀の『成果』の文字を、まるで幻だったかのように溶かしていく。虚飾の空が、ゆっくりと本来の青さを取り戻していくのが見えた。

第七章 夜明けのソナタ

世界は混乱に包まれた。人々は忘れ去っていた自らの過ち、挫折、後悔を思い出し、その痛みに泣き、あるいはその記憶の温かさに笑った。もう空に輝く文字はない。誰もが成功者である世界は終わった。だが、そこにいたのは、不完全で、間違いだらけで、それでも懸命に生きる、愛おしい人間たちの姿だった。

リナは、街の片隅にある古いホールにいた。誰もいない客席を背に、彼女は埃をかぶったピアノの前に座る。そして、震える指で鍵盤に触れた。奏でられたのは、ぎこちなく、何度も音を外す不完全なソナタ。それは誰の『成果』として讃えられることもない、ただの拙いメロディ。

しかしその音色は、偽りのない真実の響きをもって、新しい世界の夜明けの光の中に、どこまでも優しく響き渡っていた。

リナが弾き終えて振り返った時、中央タワーがあった場所にはもうカイの姿はなかった。彼の命と引き換えに『諦め』が解放されたその場所には、ただ、赤、青、緑、黄色と、色とりどりに咲き誇る無数の花畑が広がっているだけだった。

それらは、誰かの『諦め』の墓標ではない。これから始まる、数えきれない『挑戦』と、そして『失敗』を祝福するために咲いた、希望の光のように見えた。