第一章 色彩の氾濫

地下鉄の自動ドアが開いた刹那、梓の網膜を灼いたのは、粘膜のような湿り気を帯びた極彩色の奔流だった。

「足元にご注意ください」

アナウンスの声は無機質な灰色の立方体となって空間を埋め尽くし、女子高生たちの口からは蛍光ピンクの泡がボコボコと溢れ出す。

「マジでウケる、その話」

嘘だ。彼女のピンク色の言葉の中心には、冷ややかな緑色の棘が潜んでいる。退屈と軽蔑の幾何学。

椎名梓は吐き気を堪え、眉間を強く揉んだ。視界の全てが過剰な情報として脳をレイプする。人々の本音と建前が奏でる不協和音が、鼓膜ではなく神経を直接ヤスリで削るようだ。

胸元のペンダントを握りしめる。曇りガラスの冷たさが指先に触れると、視界の彩度が一段階落ち、飛び交う色彩が薄い霧の向こうへと退いた。この曇りガラスだけが、梓の精神を繋ぎ止める命綱だった。

突如、乗客たちのスマートフォンが一斉に振動する。

ブブブ、ブブブブブ。蜂の羽音のような不快な共鳴。直後、画面からどす黒いコールタールのような液体が噴き出し、床を這い回り始めた。

悪意だ。精製され、増幅された純粋な憎悪。

『速報:第9地区にて致死性ウイルス流出の隠蔽が発覚』

根拠なきデマ。だが、その情報は瞬く間に共有され、乗客たちの恐怖がコールタールに赤い火花を散らせていく。

「嘘だろ」「ふざけんな」

車内の空気が物理的な重力を増し、梓の膝がガクと折れそうになる。

ガガガガッ!

急ブレーキではない。車両そのものが、高熱に晒された飴細工のようにぐにゃりと歪んだのだ。窓の外、トンネルのコンクリート壁が波打ち、あり得ない角度で隆起して車内へ侵入してくる。

「リアリティ・フラックス(現実認識の歪み)」

集団的な嘘が飽和点を超え、物理法則を書き換え始めた。

「ぎゃああああ!」

悲鳴が上がる。隣のサラリーマンの右腕が、座席のモケット地に溶け込み、同化していく。男は絶叫するが、その声すらもノイズ混じりの砂嵐となって空中に霧散した。

世界が溶ける。認識が崩れる。

梓は歪みゆく床に這いつくばりながら、ペンダント越しにその「発生源」を睨みつけた。

スマートフォンから溢れる汚泥の中、第9地区の方角から、一本の鋭利な「銀色の針」が突き刺さっているのが見える。極めて作為的で、強固な意志。

自然現象ではない。誰かが、この地獄を指揮している。

第二章 嘘の構造

第9地区は、エッシャーの絵画のように狂っていた。

重力は死に絶えていた。アスファルトの道路は垂直に天へ伸び、千切れたガードレールが螺旋を描いて浮遊している。

梓は、横倒しになった雑居ビルの側面を、まるで平地のように走っていた。一歩踏み出すたびに足元のコンクリートが泥のように沈み込み、靴底を飲み込もうとする。

「ハァ、ハァ、ハァ……!」

息が上がる。視線の先、空間の歪みが最も激しい場所に、古びた放送局の鉄塔が蜃気楼のように揺らめいている。あそこだ。

ズズズズズ……。

行く手を阻むように、瓦礫の山が隆起した。瓦礫ではない。それは無数の「目」と「口」を持った、巨大な泥人形だった。SNS上の罵詈雑言が、リアリティ・フラックスによって物理的な質量を得た怪物。

『死ね』『消えろ』『嘘つき』

泥人形が腕を振り下ろす。物理的な衝撃波が梓を襲う。

梓は咄嗟に横へ跳んだ。空中で身体を捻り、泥人形の懐へ飛び込む。

彼女には見えていた。怪物の核にある、脆弱な情報の結び目を。

「邪魔よ!」

梓の手が泥人形の胸板を貫く。肉を裂く感触ではなく、濡れた紙束を引き裂くような不快な感触。彼女が核となる「デマの起点」を握り潰すと、怪物は瞬時に崩壊し、単なるデータの残骸となって霧散した。

全身泥まみれになりながら、梓は放送局の廃墟へと雪崩れ込んだ。

スタジオの中は、外の混沌が嘘のように静まり返っていた。

埃と、焦げた回路の匂い。

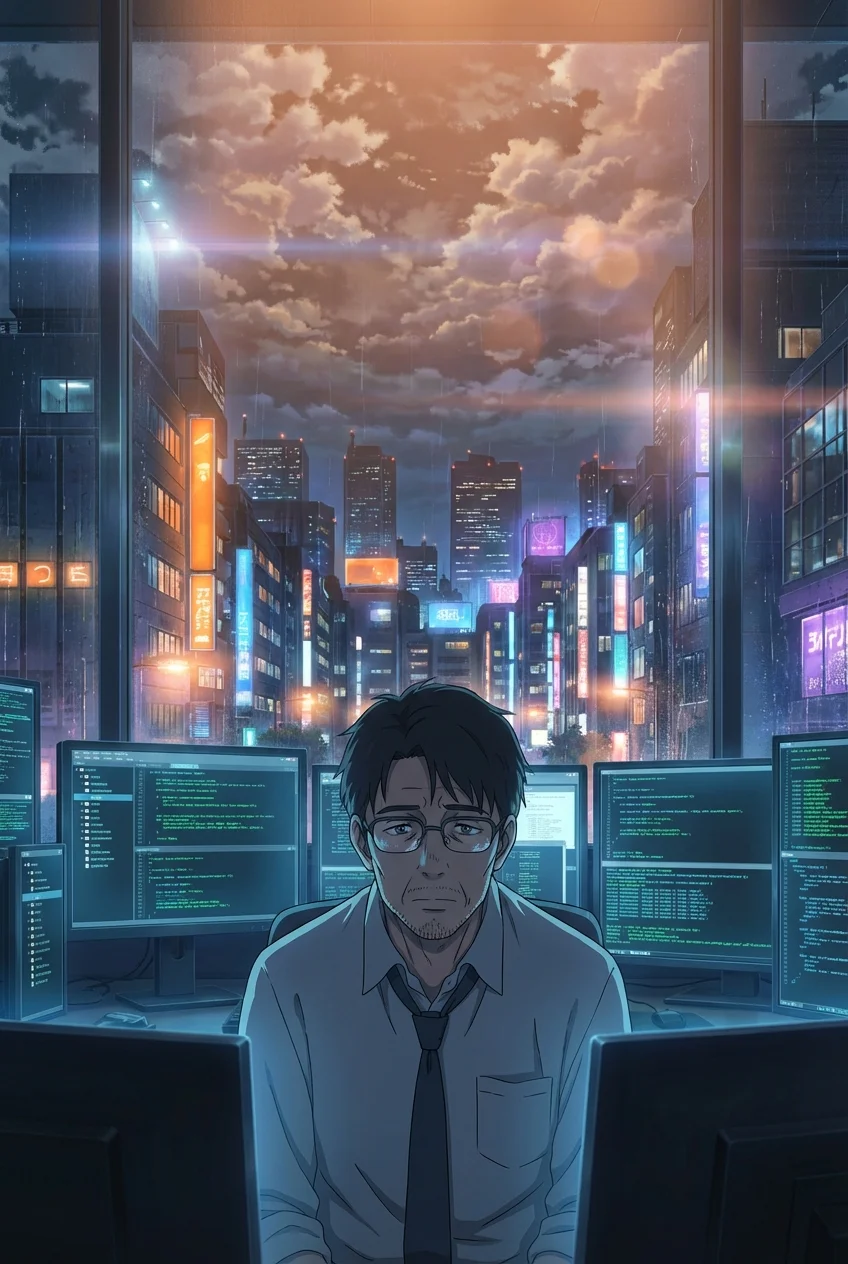

中央のメインコンソール。無数のケーブルが蛸足のように伸び、その中心に三人の男女が接続されていた。

中年の男、若い女、そして老人。彼らの身体は半ば機械と同化し、モニターには崩壊していく街の惨状が映し出されている。

梓の足音に、中年の男がゆっくりと振り返った。

その瞬間、梓の視界がスパークした。

「見るなッ!」

男の絶叫と共に、物理的な拒絶の波動が放たれる。

梓は吹き飛ばされ、壁に叩きつけられた。背骨がきしむ音。だが、今の接触で、梓の脳内に彼らの「記憶」が強引に流れ込んできた。

言葉ではない。映像としての過去。

――燃え盛る団地。黒い防護服の男たち。

――『原因は不明』と報じるニュースキャスターの笑顔。

――病室で血を吐いて死んでいく少女の手を、握りしめることしかできなかった男の震える手。

――隠蔽された公害病。握りつぶされた告発記事。

「う、ああ……」

梓は床に膝をつき、嘔吐いた。彼らが受けた理不尽な暴力、愛する者を奪われた喪失感が、灼熱の鉄となって梓の神経を焼き尽くす。

彼らは愉悦犯ではない。

世界が自分たちの「真実」を無視し、華やかな「嘘」ばかりを消費するなら、その嘘で世界を窒息させてやろうとする、あまりにも悲痛な自爆テロ。

「来るな! これ以上、俺たちに近づくな!」

若い女が叫ぶ。彼女の周囲から、紫色の鋭利な結晶が出現し、梓に向かって射出された。

殺意。しかしその切っ先は、誰かに触れられることを恐れるハリネズミの棘のようだった。

梓は頬を切り裂かれながらも、一歩前へ踏み出した。

血が滴り落ちる。痛みだけが、ここが現実であることを教えてくれる。

「あなたたちの痛みは……見えたわ」

「知った風な口を利くな!」

老人がコンソールを叩く。スタジオ全体の重力が増大し、梓の身体を床に縫い止める。ミシミシと骨が悲鳴を上げる。

それでも、梓は顔を上げた。

視界に映るのは、彼ら自身すら飲み込みかけている、巨大な群青色の絶望の渦。その最奥に、押しつぶされそうなほど小さな、琥珀色の光が見えた。

復讐心ではない。世界を壊したいわけでもない。

ただ、「ここにいたことをなかったことにされたくない」という、幼い子供のような切実な祈り。

届くか。

曇りガラス越しでは、あの光は掴めない。

梓は震える手で、胸元のペンダントを握りしめた。

第三章 硝子の向こう側

「リアリティ・フラックス」が臨界を超える。

天井がめくれ上がり、星のない虚無の空が覗いた。世界が終わる音がする。

「全て消えろ! 偽りの世界ごと!」

男の叫びと共に、情報の濁流が津波となって梓に襲いかかる。

梓は、掌の中のペンダントに力を込めた。

「……逃げない」

パリンッ。

乾いた音が響き、曇りガラスが砕け散った。

破片が掌に突き刺さり、鮮血が溢れる。

その瞬間、世界からフィルターが消滅した。

数億の悪意、絶望、悲鳴、祈り、色彩、図形。生の情報の全てが、何の緩衝材もなく梓の脳髄へ雪崩れ込む。

「が、あ、あアアアアッ!」

眼球が沸騰するような激痛。鼻と耳から血が噴き出す。脳が焼き切れる寸前の負荷。自我が情報の海に溶けて消えそうになる。

だが、掌に食い込んだガラス片の痛みだけが、梓を「個」として繋ぎ止めていた。

(見失うな。あの光を)

梓は血走った目を見開き、情報の嵐の中へダイブした。

吹き荒れる紫色の暴風を、素手で掻き分ける。皮膚が裂け、精神が削り取られる。

目の前には、男たちの精神が作り出した拒絶の壁。

「邪魔だあッ!」

梓は咆哮し、その壁を拳で殴りつけた。

一撃。二撃。拳の骨が砕けても止まらない。

壁に亀裂が走る。その隙間から、あの琥珀色の光が漏れ出している。

男たちが呆然と梓を見つめる。

「なぜ……そこまでして……」

壁が砕けた。

梓はその奥にある、泥にまみれた「核」――彼らが隠蔽されたあの日、守りたかった真実の記憶――へと手を伸ばした。

指先が触れた瞬間、高圧電流のような衝撃が走る。

熱い。痛い。悲しい。

「捕まえた」

梓は両手でその光を鷲掴みにし、渾身の力で引きずり出した。

情報の意味を書き換えるのではない。彼らの絶望を、世界を呪うエネルギーとしてではなく、ただ一つの「事実」として世界に刻みつける。

「見て! これがあなたたちの生きた証でしょう!」

梓が光を掲げた瞬間、スタジオの中心から強烈な閃光が炸裂した。

嘘で塗り固められた紫色の空間が、ガラス細工のようにヒビ割れ、連鎖的に崩壊していく。

男たちの身体からケーブルが弾け飛び、彼らは糸の切れた人形のように崩れ落ちた。

歪んだ重力が正常に戻り、浮遊していた瓦礫が轟音と共に落下する。

梓もまた、意識の糸が切れ、瓦礫の山へと沈んでいった。

最後に見たのは、ひび割れた天井の隙間から差し込む、頼りないけれど本物の、朝の光だった。

終章 不完全な世界の光

事件から一ヶ月。世界は、醜い傷跡を残したまま回転を続けていた。

空の色は完全な青には戻らず、常に薄紫色の靄がかかっている。「リアリティ・フラックス」の後遺症だ。ビルの輪郭はどこかぼやけ、アスファルトには消えない波紋のような模様が残された。

真実は白日の下に晒された。「真実の守護者」たちが告発しようとした過去の公害事件は、大きなニュースとなった。しかし、彼らが引き起こした破壊もまた事実であり、世論は同情と断罪の間で揺れ動き、答えを出せないまま疲弊していた。

梓は、雑踏の中に立っていた。

世界は相変わらず騒がしい。交わされる言葉の半分は建前(グレー)で、街頭ビジョンは欲望(極彩色)を垂れ流している。

網膜に映る情報は過多で、頭痛が止むことはない。

梓はポケットの中で、粉々になったペンダントの代わりに、小さな磨かれた石を指先で転がした。もう、曇りガラスはいらない。

信号待ちをする親子の姿が目に入る。

疲れ切った父親が、幼い息子の手を引いている。

「パパ、今日お仕事楽しかった?」

無邪気な問いかけに、父親は顔を引きつらせ、それでも必死に口角を上げた。

「ああ、すごく楽しかったよ。明日も楽しみだな」

嘘だ。父親の身体からは、鉛のような疲労と、明日への恐怖がどす黒く滲み出ている。リストラ、借金、病気……彼の背負う現実はあまりにも重い。

だが、その嘘を包み込むように、ふわりと温かいオレンジ色の光が灯っていた。

子供を不安にさせまいとする、不器用で、必死な愛情。

そのオレンジ色の光が、子供の笑顔を守っている。

以前の梓なら、それを「欺瞞」と呼んで軽蔑しただろう。

けれど今は、その不完全な美しさに涙が出そうになる。

世界は歪んでいる。正義は濁り、真実は時に人を殺す。

それでも、泥のような嘘の奥底には、必ず誰かを想う祈りが、小さな宝石のように埋まっている。痛みを伴わなければ、触れられない光がある。

梓は大きく息を吸い込んだ。

鼻腔をくすぐる排気ガスの臭い、雨上がりのアスファルトの匂い、そして誰かの香水の甘い香り。

この歪で、不確かで、どうしようもなく嘘つきな世界。

その全てを、この目で見届けていく。

梓は顔を上げ、紫がかった空に向かって歩き出した。

その瞳には、世界のあらゆる色が、鮮烈な痛みと共に、愛おしく映り込んでいた。