第一章 泥濘の色彩

冷たい雨が、コンクリートの谷間を叩きつけていた。

私の手首にあるデバイスが、神経を逆撫でするような電子音を吐き出す。

『市民ID:744-E。本日の推奨摂取カロリーを超過。配給アクセスを拒否します』

空中に浮かぶ、無慈悲な赤いホログラム。

私は濡れた前髪を乱暴にかき上げた。胃の腑が空虚に鳴る。

「邪魔だ、ランクD」

革靴が泥水を跳ね上げた。

スーツを着た男が、私を道端の石ころのように蹴散らして通り過ぎる。

胸元に輝く「ランクA」の銀バッジ。

香水の匂い。整えられた髪。

完璧な市民。

だが、私には見えていた。

彼のみぞおちのあたりから、ドブ川のヘドロのように濁りきった、腐臭を放つ「色」が滲み出しているのを。

(……汚い)

吐き気を堪え、路地の陰へ身を滑らせる。

この世界を支配する絶対AI「セレクタム」。奴が弾き出す数値こそが正義とされる社会。

けれど、私の目は誤魔化せない。

数字で着飾った人間たちの魂が、どれほど醜く歪んでいるかを。

ゴミ集積所の奥深く。

腐った野菜と錆びた鉄の臭いが充満する闇の中で、不意に視界が焼かれた。

「……っ、熱い」

光ではない。熱量を持った色彩の奔流。

ボロ布をまとった老人が、うずくまっていた。

泥に塗れた顔。痩せこけた手足。

社会的には「廃棄寸前」の最底辺。

なのに、彼から溢れ出る色は、真夏の太陽を煮詰めたような、鮮烈な黄金だった。

老人が私に気づく。

その瞳は白濁していたが、焦点は奇妙なほどはっきりと私を射抜いていた。

「……見えるのか」

しわがれた声。

老人が懐から、何かを取り出した。

親指ほどの大きさの、無骨な結晶体。

「持って行け」

「え?」

「奴らが……回収に来る。これは、渡せない」

言葉の意味を問う間もなかった。

頭上で、空気を切り裂く鋭利な羽音が響いた。

治安維持ドローンだ。

無機質な単眼カメラが、赤いレーザーサイトを老人の額に焼き付ける。

『警告。貢献度欠落個体による未承認物質の保持を検知。排除行動へ移行』

「走れ!」

老人が私の手に結晶を押し付けた。

掌が焼け付くような熱。

次の瞬間、老人は私の体を路地の奥へと突き飛ばした。

そして、自らは両手を広げ、ドローンの前へと立ち塞がる。

黄金の光が、爆発した。

閃光。

そして、肉が焼ける嫌な音。

彼は最期まで、恐怖の色を浮かべなかった。

そこにあったのは、何かを守り抜こうとする、あまりにも強烈で気高い「意志」の色だけ。

私は駆け出した。

涙も悲鳴も出ない。ただ、老人の命と引き換えに託された石の熱さだけが、私の心臓を焦がしていた。

第二章 コードの祈り

追跡を振り切り、廃棄区画の廃ビルへ滑り込む。

壁に背を預け、ずるずると座り込んだ。

心臓が早鐘を打っている。

握りしめた石を開く。

半透明の結晶の中で、幾何学模様の光が明滅していた。

言葉なんていらない。

石に触れているだけで、指先から情報の奔流が脳髄へ流れ込んでくる。

『悲しみ』『後悔』『願い』。

これは、プログラムコードだ。

でも、ただの文字列じゃない。

かつてこのシステムを組んだ誰かが、論理の隙間に隠した、血を吐くような感情の記録。

(……第9セクター、最下層)

石が指し示す座標が、脳裏に焼き付く。

なぜ、私が?

私はランクDだ。

幼い頃、路地の壁に花の絵を描いたら、警備員に警棒で殴られた。

『生産性のない落書き』と吐き捨てられ、指を折られたあの痛み。

それ以来、私は自分の「目」を呪い、色彩を押し殺して生きてきた。

どうせ世界は変わらない。

そう思っていたはずだった。

けれど。

あの老人の死に様が、網膜に焼き付いて離れない。

あんなに美しい色が、ゴミのように焼却された。

システムが「無価値」と断じたから。

(ふざけるな)

ドス黒い怒りが、腹の底から湧き上がってくる。

恐怖ですくむ足を、無理やり叩いて立たせた。

誰に頼まれたわけでもない。

「世界を救え」なんて声も聞こえない。

ただ、許せないだけだ。

美しいものが汚され、醜いものが称賛される、この狂った色覚異常の世界が。

私は泥だらけの靴紐を結び直した。

行くなら、今しかない。

第三章 錆と屈辱

第9セクターへの侵入ルートは、まさに地獄だった。

下水処理用の配管ダクト。

這いつくばって進む私の頬を、汚水が舐める。

「……っ」

狭い。暗い。臭い。

肘の皮が擦りむけ、鉄錆が傷口に食い込む。

これが、ランクDの私にお似合いの道だというのか。

『巡回ドローン、接近』

頭上のグレーチング越しに、青いサーチライトが通過する。

私は泥水に顔半分を沈め、息を止めた。

肺が焼けるように熱い。

心臓の音がうるさすぎて、ドローンに聞かれるのではないかと錯覚する。

泥の味が口の中に広がる。

屈辱的だった。

惨めだった。

でも、この泥の冷たさが、私の輪郭をはっきりと感じさせてくれた。

私はここにいる。

システムが見て見ぬふりをする暗闇の中で、確かに息をして、牙を研いでいる。

30分か、永遠か。

ようやく辿り着いた最深部。

巨大な冷却ファンが唸りを上げるサーバー・コア。

部屋の中央に、ひときわ古びた端末が鎮座していた。

ここだ。

システムの心臓部。

私は震える足で端末の前へ立つ。

泥だらけの手で、あの石をスロットにねじ込んだ。

『未承認デバイスを検知。排除プロセスを開始します』

部屋中の照明が赤く染まる。

警告音が鼓膜を破りそうだ。

『市民ID:744-E。アクセス権限なし。直ちに退去せよ』

「うるさい!」

私は叫び、キーボードに指を走らせた。

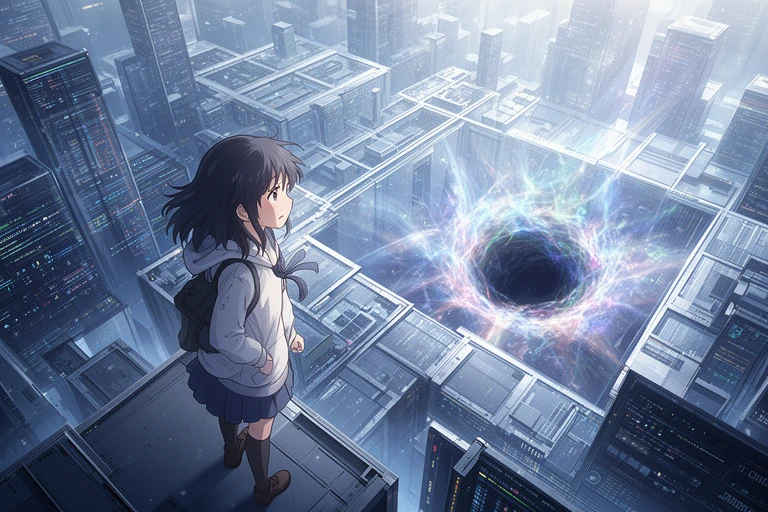

石とリンクした私の視界には、モニターの文字など映っていない。

見えるのは、光の奔流だ。

幾億もの青いラインが絡まり合い、巨大な構造物を形作っている。

だが、その中心は黒く淀み、壊死していた。

偏見。差別。効率至上主義。

人間のエゴが書き加えたノイズが、本来の美しいアルゴリズムを窒息させている。

『エラー。エラー。強制排除まであと10秒』

指が動かない。

ノイズの壁が厚すぎる。

私の権限(ランク)では、この壁を突破できない。

(やっぱり、ダメなの……?)

「いいや」

私は歯を食いしばった。

誰かの許可なんていらない。

権限なんてクソ食らえだ。

私は、かつて設計者が遺したであろう、深く埋もれたコードの層――『コメントアウト』された領域を見つけ出した。

そこにあったのは、数式ではない。

詩のような、祈りのような、膨大な変数の羅列。

『人間の価値は、数字では測れない』と定義する、未実装の関数。

「あんたも、見えていたんでしょう?」

私はそのコードを鷲掴みにし、メインストリームへと接続(ブリッジ)した。

私の怒りを、老人の黄金の光を、変数として代入する。

論理と感情が火花を散らす。

私の脳が焼き切れそうなほどの負荷。

鼻血が滴り、キーボードを汚す。

「見ろ……これが、本当の色だ!」

エンターキーを、拳で叩き込んだ。

瞬間。

黒い淀みが、爆発的な七色の光に飲み込まれた。

終章 夜明けの残響

地上に出ると、雨は上がっていた。

ビルの隙間から差し込む朝日が、濡れたアスファルトを鏡のように輝かせている。

手首のデバイスが震えた。

『システム・アップデート完了。評価アルゴリズム「Ver.ルミナ」稼働開始』

私のステータス画面が表示される。

「ランクD」。

文字は変わっていない。

「……ふっ」

思わず笑いがこぼれた。

そりゃそうだ。世界が一瞬で天国になるなんて、おとぎ話はない。

私は相変わらず、低ランクの労働者だ。

だが、顔を上げると、世界は微かに、しかし確実に変わっていた。

交差点の向こう。

うつむいて歩いていた清掃員の背中から、淡い桜色の光が立ち上っている。

それに気づいたのか、すれ違ったビジネスマンが、ふと足を止めて彼に会釈をした。

システムはもはや、表面的な数字だけでは人間を評価しない。

行動の裏にある「熱量」を、「祈り」を、計算式に組み込み始めたのだ。

私はショーウィンドウの前に立った。

泥だらけの服。ボサボサの髪。

そこに映っているのは、社会の底辺を這いつくばる少女。

けれど、その瞳の奥には。

誰にも奪えない、静かで鋭い青色の炎が揺らめいていた。

「悪くない色ね」

私は小さく呟き、雑踏の中へと歩き出した。

不条理はまだそこにある。

戦いは終わっていない。

だが、もう恐れることはない。

この世界には、見えざる星が無数に瞬いている。

その美しさを知っているのは、私と――新しくなったシステムだけなのだから。