第一章 零度の少女

手首に埋め込まれた有機ディスプレイが、俺の共感指数(シンパシー・スコア)を青白い光で表示している。『81.4』。安定した高い数値だ。感情監査局の監査官である俺、水島蓮にとって、この数字は職務遂行能力の証明であり、同時に、息苦しい社会への通行手形でもあった。

近未来都市「アーク東京」は、共感指数によってすべてが最適化されていた。就職、住居、融資、果ては人間関係まで。スコアが高い人間は「良き市民」として優遇され、低い人間は「低共感者(ロスト)」として社会の隅へ追いやられる。人々は他人の不幸に涙し、子犬の動画に「いいね」を送り、計算された共感を振りまいてスコアを稼ぐ。感情はとっくに資本となり、誰もがその市場で自分を売り込む役者だった。俺の仕事は、その市場の不正を取り締まり、指数を正常に保つこと。つまり、システムの番人だ。冷めた目でこの茶番を眺め、自分もまたその一部であることに、とうに慣れてしまっていた。

その日、俺が呼び出されたのは、第七隔離地区の保護施設だった。案件は一件の異常値報告。隔離地区のくすんだ空気は、都心のクリーンなそれとは違い、微かな諦めの匂いがした。案内された観察室のマジックミラーの向こうに、その「異常値」はいた。

まだ十歳にも満たないだろう少女。名前はノア。彼女の記録データには、ただ一言、「計測不能」とだけ記されていた。彼女の手首のディスプレイは、何の光も発さず、ただ沈黙している。スコアは「0.0」。ゼロ。そんな数値は理論上あり得ない。システムは微細な心の揺らぎを感知し、最低でも基礎値を示すはずだった。ゼロは、そこに心が存在しないことの証明に等しい。

少女は、部屋の隅で黙々と絵を描いていた。表情はなく、人形のように整った顔は感情の機微を一切映し出さない。室内にいる保護官たちのスコアが、彼女を前にして不安定に揺れ動いているのがモニターに表示されていた。『困惑:32%』『不安:46%』。彼らの感情がさざ波を立てる中、少女の心だけが、凍てついた湖面のように静まり返っていた。

「水島監査官。彼女は…一体?」

所長が額の汗を拭いながら尋ねる。

「分かりません。前例がない」俺は短く答えた。「彼女と直接話をします」

観察室のドアを開けると、消毒液の匂いが鼻をついた。少女は俺を一瞥したが、すぐに視線をスケッチブックに戻した。俺はゆっくりと近づき、その絵を覗き込む。そこに描かれていたのは、一羽の鳥だった。驚くほど精緻で、まるで命が宿っているかのように、その瞳は何かを訴えかけていた。

その時、窓の外で、一羽のスズメがガラスをつついた。コン、コン、と。まるで、絵の中の同胞を呼ぶかのように。俺は窓の外とスケッチブックの鳥を交互に見た。偶然か。だが、俺の手首のスコアが、ほんのわずかに『2.2』から『2.3』へ動いた。感情の内訳は『興味』。この凍りついた世界で、俺の心が揺さぶられたのは、一体いつぶりだっただろうか。この少女、ノアが、俺の日常を根底から覆す始まりになる。その予感だけが、やけに鮮明だった。

第二章 偽りのシンパシー

ノアの担当監査官となって数週間が過ぎた。俺は毎日、第七隔離地区に通い、彼女を観察し続けた。しかし、彼女の共感指数は依然として「0.0」のまま。彼女はほとんど話さず、ただひたすらに絵を描き続けた。動物、植物、そして時折、風景。そのどれもが、写真以上に生々しい生命感に満ちていた。

俺は、ノアと接するうちに、自分が依って立っていた世界の歪みを、より強く意識するようになっていた。街に出れば、誰もが手首のスコアを気にしている。カフェでは、悲しげな身の上話を語って同情を買い、スコアのチップを得る「共感乞食」がいた。ニュースは、より強い感情を引き出すために、ことさらに悲劇を煽り立てる。人々は他人の感情を消費し、自分の感情を切り売りする。その光景が、ひどく醜悪なものに見え始めた。

ある日、俺はノアに尋ねた。

「なぜ、絵を描くんだ?」

彼女は初めて、絵を描く手を止めて俺を見た。その黒曜石のような瞳が、俺の心の奥底を見透かすように感じられた。

「…こっちのほうが、ほんとだから」

か細い、だが芯のある声だった。俺は息を呑んだ。こっちのほうが、本当。俺たちの世界は偽物だと、この少女は言っているのか。

俺は局に戻り、過去の「計測不能」案件を洗い直した。機密レベルの高いデータバンクにアクセスするには、俺の監査官権限だけでは足りなかったが、裏口をこじ開ける術は心得ている。深夜、誰もいないオフィスで、俺は禁断のデータを開いた。そして、見つけてしまった。ノアは、初めての「ゼロ」ではなかったのだ。

過去三十年間で、七人の「スコア・ゼロ」が記録されていた。彼らのプロファイルは、年齢も性別もバラバラだったが、共通点が一つだけあった。全員が、記録から数週間以内に「精神医療施設への移送」を最後に、消息を絶っている。そして、その移送を決定した報告書には、すべて同じ署名があった。感情監査局の局長、高城の名前が。

背筋に冷たい汗が流れた。これは単なる異常値の保護ではない。これは、隠蔽だ。ノアは危険なのだ。この社会システムにとって、都合の悪い存在なのだ。

その夜、俺は悪夢を見た。スコアの数字が洪水のように俺に押し寄せ、息ができなくなる夢だ。数字に意味はない。ただの羅列だ。そう頭では分かっているのに、体は恐怖に震えていた。夢の中で、ノアが俺に手を差し伸べていた。彼女の手首には、スコアの代わりに、小さな花の絵が描かれていた。

翌日、俺がノアの部屋を訪れると、彼女は俺の絵を描いていた。スケッチブックの中の俺は、見たこともないほど穏やかな顔をしていた。

「…どうして、俺を?」

「あなたは、かなしい色をしてるから」

ノアは言った。「でも、ほんとは、あったかい色なのに」

俺は言葉を失った。この少女は、数値化された感情の奥にある、剥き出しの魂の色を見ているのかもしれない。俺の内面で、何かが決定的に変わっていくのを感じた。この少女を守らなければならない。たとえ、それが俺のすべてを壊すことになったとしても。

第三章 計測不能の心

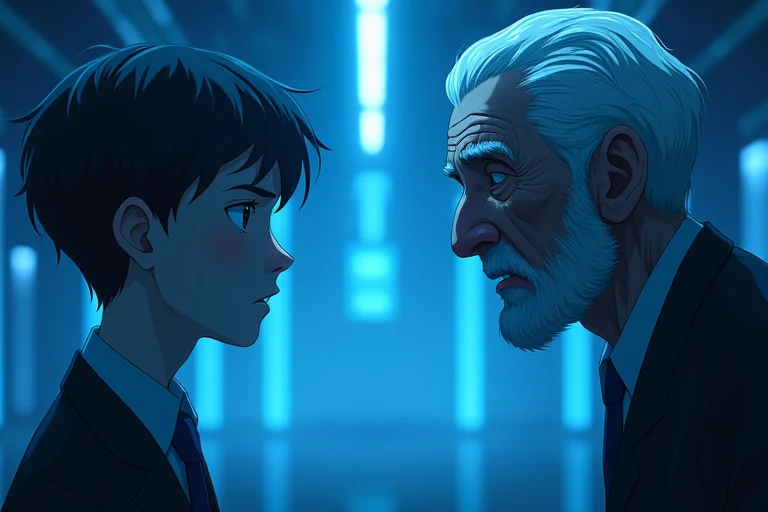

高城局長に呼び出されたのは、その翌日だった。局長室の重厚なマホガニーのデスクの向こうで、彼は作り物めいた笑みを浮かべていた。彼の手首のスコアは、常に『95.0』前後を維持している。完璧な共感者。システムの体現者そのものだ。

「水島君、例の少女の件だが」

高城は切り出した。「分析の結果、彼女は先天的な共感能力の欠如と判断された。社会にとって、きわめて不安定な要素だ。今週末、専門の医療施設へ移送することが決定した」

「医療施設…ですか?」俺は努めて冷静に聞き返した。過去の七人と同じだ。

「ああ。そこで適切な『処置』が施される。それが彼女のためでもあり、社会の秩序のためでもある」

高城の目は笑っていなかった。彼の言う「処置」が何を意味するのか、俺には痛いほど分かった。それは治療ではない。消去だ。

俺の心臓が警鐘のように鳴り響く。手首のスコアが不安定に点滅し始めた。

「局長、彼女は危険ではありません。むしろ…」

「むしろ、何だね?」高城の声が鋭くなった。「君のスコアが乱れているぞ、水島君。あの少女に影響されたか?共感指数ゼロは、言わばブラックホールだ。周囲の感情を吸い込み、無に帰す。我々の社会の根幹を揺るがしかねないウイルスなのだよ」

ウイルス。その言葉が、俺の中で最後の壁を破壊した。違う。ノアはウイルスじゃない。彼女は、この汚染された世界で唯一、汚れていない存在だ。彼女の「ゼロ」は欠落ではない。俺たちの歪んだ物差しでは、測れないだけだ。

「共感指数システムは、本当に人々のためのものなのでしょうか」俺は、自分でも驚くほど静かな声で言った。「それとも、人々を管理し、感情を商品にするための、ただの道具ですか?」

高城の顔から笑みが消えた。

「…監査官の職務を逸脱しているぞ、水島君」

「過去の七人の『ゼロ』は、どこへ消えたのですか?」

その瞬間、部屋の空気が凍りついた。高城の手首のスコアが、わずかに、しかし確実に『94.8』に落ちた。感情分析『動揺:18%』。俺は確信した。

局長室を出た俺は、もう迷わなかった。俺は番人であることをやめる。この歪んだシステムの破壊者になる。

その夜、俺は再び局のサーバーに侵入した。目的は一つ。共感指数システムの根幹に関わる設計思想と、高城が隠蔽してきた「ゼロ」に関するすべてのデータを盗み出すことだ。何重にもかけられたプロテクトを破り、核心のファイルにたどり着いた時、俺はそこに記された真実に愕然とした。

システムは元々、人々の精神的孤立を防ぐための純粋な相互理解ツールとして構想されていた。だが、開発の最終段階で、政府と巨大テック企業によってその思想は歪められた。「共感」に競争原理を持ち込み、スコアによる格差を生み出すことで、新たな経済圏と支配構造を築き上げたのだ。

そして、「ゼロ」の真実。それはブラックホールなどではなかった。逆だ。システムの計測限界を振り切るほどの、純粋で強大な共感能力を持つ人間。彼らは、他人の感情を数値としてではなく、直接、魂で感じ取ってしまう。だからこそ、偽りの感情が渦巻くこの社会では、心を閉ざし、スコアが「ゼロ」になる。彼らはシステムにとって最大の脅威だった。なぜなら、彼らの存在は、スコアというものが、いかに表層的で無意味なものであるかを証明してしまうからだ。彼らは、王様は裸だと指摘できる、唯一の子供なのだ。

ファイルをUSBメモリにコピーし終えた時、背後で警報が鳴り響いた。侵入がバレたのだ。もう後戻りはできない。俺はUSBを握りしめ、闇の中を走り出した。目指すは一つ、第七隔離地区。ノアを、この狂った世界から救い出すために。

第四章 追放者の夜明け

隔離地区はすでに封鎖され、警備ドローンが赤いサーチライトを空に走らせていた。俺は裏口から施設に忍び込み、ノアの部屋へ急いだ。ドアを開けると、ノアはベッドの上で膝を抱え、俺を待っていたかのように静かに座っていた。

「ノア、行くぞ」

俺が手を差し出すと、彼女はこくりと頷き、ためらうことなくその小さな手を俺の手に重ねた。温かい、と思った。数値では決して表せない、確かな温もりだった。

俺たちは夜の街を逃げた。俺の監査官IDはすでに行方をくらました反逆者としてブラックリストに載り、街中の監視カメラが俺たちを追っていた。俺の手首のスコアは、システムへの反逆と逃亡行為により、見る見るうちに下落していく。『54.2』『31.5』『12.9』…。かつて俺の地位を保証してくれた数字が、今は俺に社会からの追放を宣告していた。だが、不思議と恐怖はなかった。むしろ、重い鎖から解き放たれたような、奇妙な解放感があった。

俺は最後の賭けに出た。全市民のデバイスに接続されている緊急放送システムをジャックし、盗み出したデータを公開するのだ。追っ手を振り切り、古い地下鉄の廃駅に逃げ込んだ俺は、ポータブル端末でハッキングを開始した。画面に並ぶコードの壁と格闘しながら、隣でノアがじっと俺の横顔を見ていた。

「こわくないの?」彼女が尋ねた。

「怖いさ」俺は正直に答えた。「でも、君が教えてくれた。数字じゃない、本当のものが何なのか。それを守るためなら、怖くてもいい」

作業を終え、エンターキーを押す。その瞬間、アーク東京中のディスプレイが、一斉に真実を映し出した。システムの欺瞞、消された七人の存在、そして「ゼロ」の本当の意味。街はパニックに陥り、共感指数の信頼性は根底から崩壊を始めた。

俺のスコアは、ついに『0.0』になった。ノアと同じ、ゼロ。俺は社会的に死んだ。だが、人間としては、今、生まれたような気がした。

俺たちは追っ手の来ない、システムの電波も届かない北へ向かう貨物列車に忍び込んだ。ガタン、ゴトンと響く揺れの中、俺たちは夜明けを迎えた。車窓から差し込む朝日は、金色に輝いていた。

列車が速度を落としたのは、忘れ去られたような小さな港町だった。潮の香りと、錆びれた鉄の匂いがした。俺たちは列車を降り、誰もいない砂浜を歩いた。

その時、ノアが立ち止まり、俺の服の裾を引いた。そして、生まれて初めて、俺に向かって微笑んだ。それは、どんな高いスコアよりも雄弁で、どんな言葉よりも温かい、完全な共感の biểu 現だった。その笑顔を見た瞬間、俺の胸に込み上げてきた感情は、もはやどの数値にも分類できない、ただただ愛おしいという名の光だった。

社会はこれから大混乱に陥るだろう。人々は、数値という杖を失い、自分の足で立つことを余儀なくされる。それは長く苦しい道のりになるかもしれない。だが、きっとそこから、本物の何かが始まるはずだ。

俺はノアの手を固く握りしめた。スコア・ゼロの追放者二人が見る夜明けの海は、どこまでも広く、そして美しかった。本当の人生が、今、ここから始まる。