第一章 都市の味蕾

音成譲(おとなりゆずる)の舌は、世界で最も繊細な味蕾(みらい)を持っていた。ただし、それは料理に対してではない。彼が味わうのは、音だった。譲は、音を味として感じる共感覚の持ち主だった。

アスファルトを叩く雨音は、ひんやりとしたミントのフレーバー。雑踏のざわめきは、無数のハーブが混ざり合った複雑なブイヨンの味。恋人たちの囁きは、とろける上質な蜂蜜の甘さ。彼はこの類稀な才能を活かし、サウンドデザイナーとして生計を立てていた。商業施設の環境音から、安眠を誘うヒーリングミュージックまで、彼の創り出す「味の良い音」は業界で高く評価されていた。

譲の日常は、都市という巨大なレストランで、絶えずフルコースを味わうようなものだ。しかし、彼にはどうしても受け付けられない、たった一つの「味」があった。それは、味と呼ぶことすら憚られる、絶対的な無。全ての味覚を強制的にリセットする、空虚な虚無の味だった。

その日、譲はクライアントとの打ち合わせを終え、オフィスに戻る途中だった。駅前の広場を横切ると、心地よい音のシンフォニーが彼を迎える。噴水の水音は弾けるソーダの爽やかさ。鳩の羽ばたきは、乾いたクラッカーのような香ばしさ。行き交う人々の足音は、それぞれが異なる食感のポップコーンのように口の中で弾けていた。譲は目を閉じ、束の間の美食に酔いしれる。

その時だった。突如、口内に広がっていた豊かな味わいが、霧散した。まるで強力な薬品で洗い流されたかのように、全ての感覚が消え失せる。舌は機能を失い、鼻腔は真空になり、脳が味覚の存在そのものを忘却したかのような錯覚に陥った。

「……っ!」

譲は思わず顔をしかめ、音の発生源を探った。視線の先、広場の隅、公衆トイレの壁に寄りかかるようにして、薄汚れた段ボールの上で一人の老人が虚空を見つめていた。擦り切れたコート、伸び放題の無精髭。その存在が発する沈黙のオーラが、譲の味覚野を侵食していた。

あれだ。虚無の味。

譲は、この感覚を幼い頃から知っていた。社会の片隅に追いやられた人々。声高に不満を叫ぶでもなく、ただ静かにそこに在るだけの、忘れ去られた存在。彼らが発する「音なき音」に触れると、譲の世界から味は消えた。それは不快を通り越して、恐怖ですらあった。自分の存在意義である「感覚」そのものを否定されるような感覚。だから譲は、無意識のうちに彼らを避け、彼らがいる場所には近づかないようにして生きてきた。見ないふり、気づかないふり。そうすれば、自分の世界は美味な音で満たされ続けるのだから。

譲は早足でその場を離れた。背後から追いかけてくる虚無の味から逃れるように、自分のスタジオへと駆け込んだ。防音扉を閉め、高性能のヘッドフォンを装着する。自分で作った「最高級のチョコレートの味」がする音楽を再生し、汚染された味覚を浄化する。口の中にようやく甘美な音が戻ってきた時、譲は深く安堵のため息をついた。

それでいい。世界には、味わうべき美味な音が溢れている。不味いもの、味のないものを、わざわざ口にする必要はないのだ。

第二章 沈黙のレシピ

数日後、譲に大きな仕事が舞い込んだ。大手デベロッパー「創星都市開発」からの依頼で、再開発地区のプロモーション映像に使うサウンドロゴと環境音楽の制作だった。テーマは『失われゆく都市の音、未来へ繋ぐ記憶の音』。ギャラは破格だった。

「音成さんなら、我々の理念を音で表現できると信じています」

担当者の言葉に、譲の創作意欲は掻き立てられた。彼は早速、再開発の対象となっている「月島西地区」へと足を運んだ。そこは、高層ビル群の谷間に取り残されたように、古い木造アパートや商店が密集する一角だった。

車を降りた瞬間、譲の舌は懐かしい味に包まれた。錆びたトタン屋根を風が撫でる音は、少し塩気の効いた煎餅の味。駄菓子屋の店先で遊ぶ子供たちの声は、色とりどりの金平糖のように甘く弾ける。路地裏から聞こえる三味線の音色は、出汁の効いた上品な和食を思わせる。これこそ、自分が探していた「失われゆく美味」だった。

譲は高性能マイクを片手に、夢中で音を採集した。しかし、地区の中心にある古びた集合住宅「かもめ荘」に足を踏み入れた時、彼の表情は凍りついた。

また、あの味がしたのだ。虚無の味。

だが、以前広場で感じたものよりも遥かに濃く、そして広範囲にわたって彼の感覚を支配した。吐き気を催すほどの無。ここにいると、全ての音が味を失ってしまう。

「ここはもうすぐ取り壊しでね。ほとんどの住民は立ち退いたんだが…」

案内役の創星都市開発の社員が、気まずそうに呟いた。見ると、幾人かの住民が、不安と諦めの入り混じった表情でこちらを遠巻きに見ている。彼らの囁き声は、譲の耳には届くのに、舌には何の味ももたらさなかった。

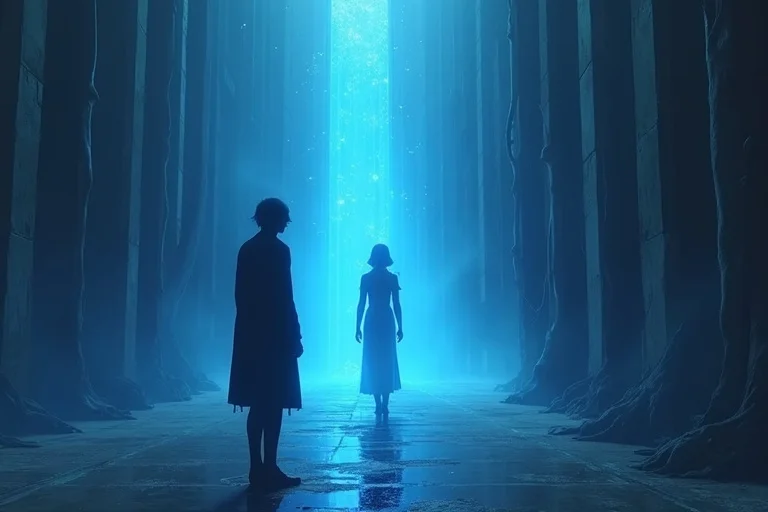

その時、譲の目に、階段の踊り場でじっとこちらを見つめる一人の少女が映った。年は十歳くらいだろうか。使い古されたワンピースを着て、痩せた肩を小さく震わせている。彼女は一言も発しない。ただ、大きな瞳で譲を、そして彼が持つ機材を射抜くように見つめていた。

彼女こそが、この強烈な虚無の味の中心だった。彼女の存在そのものが、巨大なブラックホールのように周囲の音の味を吸い込んでいる。

「あの子は…?」

「ああ、ミナちゃんです。最後まで立ち退きを拒否している家族の…。少し、口が不自由でして」

社員は言葉を濁した。譲はミナから目を逸らせなかった。不快感で眩暈がしそうだった。早くこの場から立ち去りたい。こんな味のない場所では、インスピレーションなど湧くはずがない。

しかし、プロジェクトのテーマは『失われゆく音』だ。この場所を、この子を無視して、本当に価値のあるものが作れるのだろうか。譲はプロとしての矜持と、本能的な嫌悪感との間で激しく葛藤した。彼は結局、その日は満足な収穫もなく、重い足取りで月島西地区を後にするしかなかった。

第三章 絶望の共鳴

虚無の味の正体は何なのか。それは単なる「無音」ではない。音は確かに存在しているのに、味がしない。この矛盾が、譲を苛んだ。彼は仕事に手がつかなくなり、何度もかもめ荘に足を運んだ。ミナという少女の存在が、どうしても頭から離れなかった。

彼はある日、意を決してミナに近づいてみた。彼女はいつもと同じように、建物の隅で一人、膝を抱えていた。譲が声をかけようとした瞬間、遠くから重機の駆動音が響いてきた。再開発の準備工事が始まったのだ。

その音は、譲の舌には「錆びた鉄を無理やり噛み砕くような、不快な金属の味」として感じられた。彼が顔をしかめると、隣にいたミナの小さな体が、びくりと大きく震えた。彼女は耳を塞ぎ、苦痛に満ちた表情でうずくまった。

そして、次の瞬間。譲の世界から、再び味が完全に消えた。

重機の金属音も、風の音も、自分の心臓の鼓動すらも、全てが無味無臭の虚無に変わった。ミナの全身から、これまで感じたことのないほど強烈な「無」が溢れ出していた。

なぜだ。なぜ、この子はこれほどの虚無を放つ?

譲は、その場で一つの仮説に行き着いた。もし、彼女も自分と同じだったら? もし、彼女も音を味として感じる共感覚者だとしたら?

譲は自分のヘッドフォンを外し、そっとミナの耳に当てた。そして、スマートフォンを操作し、自分が作った最も「美味な」音楽──清らかな小川のせせらぎと小鳥のさえずりを組み合わせた、澄んだ湧き水のような味がする曲──を再生した。

ヘッドフォンから音が流れた瞬間、ミナの体の震えが、ぴたりと止まった。彼女は驚いたように顔を上げ、潤んだ瞳で譲を見つめた。その瞳には、恐怖ではなく、純粋な驚きと、そして微かな安堵の色が浮かんでいた。

その時、譲の脳裏に、雷に打たれたような衝撃が走った。

分かってしまった。虚無の味の正体が。

それは「無音」でも「味がない」のでもなかった。

それは、**「他者の絶望が、自分の感覚を насильственно上書きし、無に帰してしまう味」**だったのだ。

ミナは、この場所で鳴り響く全ての音を、「暴力の味」として感じていたのだ。愛する我が家を破壊する重機の音、大人たちの偽りに満ちた交渉の声、消えていく隣人たちの溜息。それらの耐え難い苦痛の味が、彼女の繊細な味蕾を破壊し、彼女の世界から全ての味を奪い去っていた。彼女が放っていたのは、助けを求める声なき悲鳴そのものだった。

そして譲は、その悲鳴を、ただの「不快な無味」として、自分勝手に切り捨ててきたのだ。社会の隅で声を上げることさえできない人々の痛みを、彼は自分の美食の邪魔になるからと、見ないふりをしてきた。

彼が感じていた恐怖は、彼らの苦痛への共感ではなく、自分の快適な世界が脅かされることへの自己中心的な恐怖に過ぎなかった。

「……あぁ」

譲は、その場に崩れ落ちそうになった。激しい自己嫌悪が、胃の腑からせり上がってくる。自分は、なんて傲慢で、無知で、残酷な人間だったのだろう。彼は初めて、虚無の味の奥にある、焼けつくような痛みを、自分の舌で感じた気がした。

第四章 虚無に捧ぐ交響曲

譲の価値観は、根底から覆された。彼は創星都市開発の担当者に連絡し、プロジェクトのテーマを根本から変更したいと申し出た。『失われゆく美しい音』ではなく、『社会によって消されてゆく声』をテーマにしたい、と。担当者は当然、難色を示したが、譲の鬼気迫るような説得に、最終的には彼の芸術性に賭けることを選んだ。

譲はスタジオに籠もった。彼はもはや、心地よい音だけを求めるサウンドデザイナーではなかった。彼は、ミナが感じている世界を、かもめ荘の住民たちが押し殺している声を、音で再現しようと試みた。

月島西地区で録音した様々な音を素材に、彼は音楽を構築していく。住民たちの不安げな囁き、立ち退きを迫る役人の平板な声、そして全てを破壊する重機の轟音。それらを歪ませ、ぶつけ合わせ、耳障りな不協和音を創り出した。そして、曲の最も重要な部分に、彼は完全な「無音」のパートを挿入した。ミナが感じていた絶望、全ての味が消え失せるあの瞬間を、聴衆に追体験させるために。

それは、交響曲と呼ぶにはあまりに不穏で、音楽と呼ぶにはあまりに苦痛に満ちた作品だった。譲はそれを『サイレント・テイスト──虚無に捧ぐ交響曲』と名付けた。

プロモーション映像の試写会の日。会場には多くの関係者やメディアが集まっていた。美しい都市の未来像がスクリーンに映し出され、やがて譲のサウンドが流れ始める。

会場は、すぐに異様な空気に包まれた。心地よい音楽を期待していた人々は、スピーカーから流れ出すノイズと不協和音に眉をひそめた。そして、突然訪れた完全な静寂に、誰もが戸惑い、居心地悪そうに身じろぎした。

上映が終わった時、拍手はまばらだった。多くの人間は、不快感を隠そうともせず席を立った。商業的な評価は、惨憺たるものだった。

「一体、何なんだこれは…」

創星都市開発の役員が吐き捨てるように言った。譲は、静かにその言葉を受け止めた。

だが、全ての人が去ったわけではなかった。数人のジャーナリストや批評家が、青ざめた顔でスクリーンを見つめたまま、動かずにいた。一人の年配の女性が、そっと譲の元へ歩み寄り、震える声で言った。

「…聞こえました。あの静寂の中にあった、声にならない叫びが」

その言葉に、譲は救われた気がした。彼の音楽は、確かに届くべき人の心に届いたのだ。

この作品が、月島西地区の再開発を止めることはないだろう。社会という巨大なシステムは、そう簡単には変わらない。しかし、確実に一石を投じることはできた。後日、いくつかのメディアがこの異例のプロモーション映像を取り上げ、再開発の裏にある住民たちの苦悩に、わずかながら光が当たることになった。

試写会の数日後、譲は再びかもめ荘を訪れた。取り壊しは、もう間近に迫っている。譲がミナを見つけると、彼女は彼に駆け寄り、小さな手でそっと彼の指を握った。

譲は、彼女と共に、なくなりゆく街の音に耳を澄ませた。

まだ、虚無の味はすぐそこにあった。重機の金属の味も、大人たちの乾いた声の味もする。

しかし、その不味い味に混じって、譲の舌は、新しい味を確かに感じ取っていた。ミナの小さな手から伝わってくる、か細く、けれど確かな信頼の音。それは、ほんのりとした甘さを持つ、清らかな水の味がした。

世界は、まだ不味い。けれど、失われた味を取り戻すための闘いは、今、始まったばかりなのだ。譲は、ミナの手を強く握り返した。