第一章 漂う光の粒子

カイの目には、この世界が二重に見えていた。ひび割れたアスファルトと錆びた鉄骨が剥き出しになった、灰色に沈む辺境区画の風景。そして、その風景に重なるようにして、無数の光の粒子が漂うもう一つの景色。それは、誰かの心に芽生え、そして誰にも語られることなく消えていく「未遂のアイデア」たちの、声なき残光だった。

街角で、小さな女の子が膝を抱えていた。彼女の周りには、ひときわ温かい橙色の光が、蛍のように明滅している。カイはそっと近づき、息を殺した。光に触れてはならない。それが彼の定めた掟だ。

しかし、その光はあまりにも純粋で、カイの指先を誘うように揺らめいた。――この瓦礫の中に、一輪でも花が咲いたら。

指が触れた瞬間、カイの脳裏に鮮やかな未来が流れ込む。乾いた土を割り、可憐な花が咲き誇る光景。少女の弾けるような笑顔と、風に乗って運ばれる甘い香り。それはほんの数秒の幻視だったが、胸が締め付けられるほど美しかった。

幻が消えると同時に、少女の周りを舞っていた橙色の光が霧散し、その一部がカイの身体に吸い込まれていく。カイは唇を噛んだ。少女がふと顔を上げたが、その瞳からは先ほどまでの夢見るような光が消え、ただ虚ろな諦観が浮かんでいるだけだった。彼女はもう、瓦礫に花を咲かせることなど思いつきもしないだろう。そのアイデアは、持ち主の記憶から完全に消え去り、カイの意識の一部となったのだ。

これがカイの能力であり、呪いだった。他者の可能性を垣間見る代わりに、それを永遠に奪ってしまう。そして最近、この光の粒子が、まるで街の悲鳴のように数を増していることに、カイは気づいていた。

第二章 中央区画の影

都市は「共同体の繁栄指数」によって、明確に分断されていた。カイの住む辺境区画は、指数が最低値に張り付いた見捨てられた土地だ。一方で、巨大な隔壁の向こう側にある「中央区画」は、指数が高く、楽園だと噂されていた。

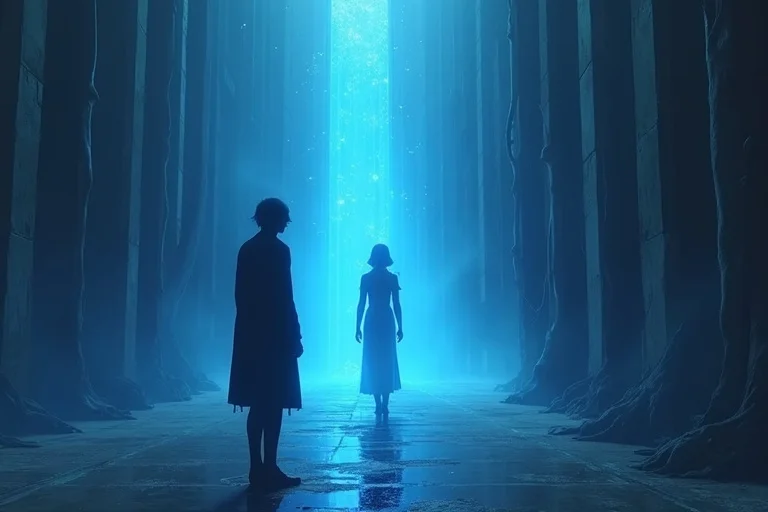

街に漂うアイデアの急増と、その行方。カイは、その答えが中央区画にあると直感していた。彼は監視の目をかいくぐり、隔壁のメンテナンス用通路から、光り輝くその区画へと足を踏み入れた。

空気が違った。辺境区画の埃と錆の匂いとは無縁の、消毒されたようなクリーンな空気が肺を満たす。ガラス張りのビル群は寸分の狂いもなく並び、地面には一片のゴミもない。人々は皆、無駄のない足取りで歩き、その表情は能面のように平坦だった。

そして、カイは見た。辺境区画から流れ込んできた無数の光の粒子が、まるで川の流れのように、区画の中心にそびえ立つ白亜の塔――シタデル――へと吸い込まれていく光景を。巨大な掃除機が、人々の夢を根こそぎ吸い上げているかのようだった。

その時、背後からしわがれた声がした。

「探しているものがあるのか、若いの」

振り返ると、古物商を営む老人が、奇妙な巻物を抱えて立っていた。

「お前さんのような目をした者は久しぶりだ。他人の夢の残骸が見えるんだろう?」

老人はカイの能力を見抜いていた。彼は巻物をカイに差し出した。『空白の設計図』とだけ記されたそれは、世界のどこにも存在しないはずの、伝説の品だった。

「そいつは、光の本当の意味を映し出す。だが、気をつけることだ。真実は、時に希望よりも重い」

第三章 設計図が示すもの

辺境区画の隠れ家に戻ったカイは、震える手で『空白の設計図』を広げた。羊皮紙のような手触りのそれは、ただ真っ白なだけだった。

彼は窓の外に目をやった。壊れた給水ポンプの周りで、人々が汚れた水を分け合っている。その近くに、青白く弱々しい光の粒子が漂っていた。――このポンプを直し、皆に綺麗な水を。

カイはその光にそっと触れる。ポンプが力強く脈動し、清潔な水が溢れ出す未来のビジョン。彼はすぐに設計図に向かい、そのビジョンを脳裏に焼き付けたまま、紙の上に指を滑らせた。

すると、設計図が淡い光を放ち、カイが見たビジョンがそのまま投影された。人々が水浴びをし、笑い合う『可能性の輝き』。これだ、とカイが確信した瞬間、設計図の片隅に、禍々しい赤黒い図形が滲み出した。

それは、修復されたポンプを一部の権力者が独占し、水を盾に人々を支配する未来。富む者はさらに富み、貧しい者は喉の渇きに喘ぐ、『代償』の姿だった。

カイは息を呑んだ。どんなに善意に満ちたアイデアも、実現すれば必ず何らかの代償を生む。この設計図は、その不都合な真実を突きつける装置だったのだ。そして、シタデルが吸い込んでいる無数のアイデアたちが、どんな代償を支払わされているのか。カイの心に、冷たい予感が芽生えた。

第四章 シタデルへの侵入

全ての答えは、あの白亜の塔にある。カイは侵入を決意した。辺境区画で唯一の友人である、腕利きの技術者リナに協力を求めた。彼女はカイの能力を信じてくれる数少ない理解者だった。

「あんたの見るものが本当なら、この街は土台から腐ってるってことだ。確かめに行こう、あんたの目で」

リナが解除してくれたセキュリティを抜け、二人はシタデルの内部に潜入した。そこは、人間味のない機械の聖域だった。無数のケーブルが血管のように壁や床を這い、集められた光の粒子がガラス管の中を奔流となって流れていく。その全てが、塔の中心にある巨大な球体――コア――へと繋がっていた。

最深部の制御室で、カイは都市の創設者が遺した記録データを見つけた。かつてこの都市は、深刻なエネルギー危機で物理的な崩壊の寸前にあったという。追い詰められた創設者たちは、禁断のシステムを構築した。人々の創造力、夢、希望――すなわち「未遂のアイデア」を生命エネルギーとして抽出し、都市を維持する永久機関。それが、繁栄指数を管理する自己維持システム「アルテミス」の正体だった。指数とは、システムがどれだけ効率よく人々の魂を啜っているかを示す、ただのメーターに過ぎなかったのだ。

第五章 アルテミスの心臓

カイとリナは、システムのコアが安置された部屋にたどり着いた。巨大な球体の中では、都市中から集められた無数のアイデアが、苦悶の光を放ちながら渦巻いていた。それは希望の集合体などではなかった。実現されることなくエネルギーへと変えられていく、無数の可能性の断末魔の叫びだった。

球体の手前には、システムを緊急停止させるためのコンソールがあった。

「カイ、これを止めれば…」リナが固唾を呑む。

分かっている。アルテミスを止めれば、都市はエネルギー供給を絶たれ、物理的な安定を失う。中央区画の繁栄は崩れ去り、街は混沌に陥るだろう。しかし、このままシステムを動かし続ければ、人々は心を、夢を見る力そのものを、永遠に失ってしまう。

カイの脳裏に、瓦礫の中で花を夢見た少女の姿が蘇った。あの小さな輝きを守りたい。奪われた輝きを、持ち主の元へ返したい。

彼は覚悟を決めた。たとえ世界が崩壊しようとも、偽りの楽園に未来はない。

「終わらせるんだ」

カイは、震える指で緊急停止スイッチを押し込んだ。

第六章 解放と選択

耳を聾するような警報音と共に、コアの脈動が止まった。次の瞬間、凝縮されていた光の奔流が解放され、シタデルの窓を突き破り、奔流となって都市中に降り注いだ。

一瞬、街は無数の光の粒子で満たされた。人々は空を見上げ、忘れていた夢、諦めていた希望、心の奥底にしまい込んでいた大切な何かを思い出し、呆然と立ち尽くした。

しかし、解放の時間は短かった。

アルテミスの停止と共に、中央区画を照らしていた光が明滅し、ビルの壁に亀裂が走る。自動で清掃されていた道にはゴミが舞い始め、完璧だった楽園が、ゆっくりと素顔の荒野へと戻っていく。

混乱が始まった。カイとリナがシタデルから出ると、彼らの前に人々が詰め寄ってきた。

「何てことをしてくれたんだ!」

「安定を返せ! 俺たちの生活を返してくれ!」

彼らは、一瞬取り戻したはずの自由よりも、システムが与えてくれていた管理された安定を求めて叫んでいた。自らの足で未来を切り拓くという、痛みを伴う自由を恐れていた。

第七章 荒れ野に芽吹くもの

カイは悟った。真の敵は、アルテミスという巨大なシステムではなかった。安逸な支配に慣れ、自ら考えることをやめ、安定という名の檻に安住することを望んだ、人々の心そのものだったのだ。

彼は、再びシステムによる管理を望む人々で溢れる中央区画に背を向けた。リナと、解放された光によって自らの意思を取り戻した数少ない仲間たちが、彼の後に続いた。

彼らが向かったのは、最も荒廃し、見捨てられた辺境区画の一角だった。そこにはもう、アルテミスの恩恵も、偽りの繁栄もない。ただ、乾いた大地と瓦礫が広がるだけだ。

カイは、懐から『空白の設計図』を取り出して広げた。

「ここから始めよう。僕たちの手で」

彼は仲間たちと向き合った。誰かのアイデアを、その『可能性の輝き』と、背負うべき『代償』を、全員で分かち合いながら。失敗し、傷つきながらも、自分たちの未来を自分たちで描くために。

ふと、カイは一人の少女に目を留めた。それは、かつて彼が花の夢を奪ってしまった、あの少女だった。彼女は、乾ききった地面の亀裂に、どこからか見つけてきた小さな種を、そっと埋めていた。

空にはまだ、いくつかの頼りない光の粒子が漂っている。それは失われた夢の残光か、それとも、この荒れ野に芽吹く、新たな希望の光なのか。カイは、ただ静かにその光景を見つめていた。