第一章 役割の色

アスファルトを濡らす細かな雨の匂いが、街の輪郭を曖昧にしていた。私、澪(ミオ)の目には、この世界は常に光のオーケストラのように映る。人々が放つ「本来持ちうる可能性の光」だ。それは一人ひとり固有の色と旋律を持っている。しかし、この社会では、その光は「役割」という名の指揮棒によって、強制的に調律されてしまう。

広場のベンチに座る老人の光は、ほとんど消えかかっていた。くすんだ灰色の光が、弱々しく点滅している。彼は長年「部品管理者」という役割を全うしてきた男だ。その光はかつて、社会に貢献する証として安定した銀色を放っていたという。だが、定年という役割の終焉と共に、彼の存在は社会という名の楽譜から消されようとしていた。

人々は彼を見ていない。いや、見えなくなり始めているのだ。これが「存在希薄化現象」。役割を失った者が、他者の記憶から薄れ、やがて物理的に認識されなくなる、この世界の冷徹な法則。

老人がふらりと立ち上がり、数歩歩いて、その姿が霧のように掻き消えた。彼のいた場所に、小さな結晶がひとつ、ぽつんと残されている。雨に濡れて、儚い虹色を放っていた。

「光の欠片(フラグメント)」。

私は駆け寄り、そっとそれに指先で触れた。途端に、鮮やかな光景が脳裏に流れ込む。燃えるような夕陽を背に、巨大なキャンバスに向かう若き日の彼の姿。彼の指からほとばしるのは、灰色ではなく、情熱的な緋色の光だった。画家になりたかったのだ。社会が求めた役割のために、彼はその可能性を心の奥底に封じ込めた。

胸が締め付けられる。この世界は、個人の輝きを犠牲にすることで、全体の調和を保っている。なぜ誰も、この歪なシステムに抗おうとしないのだろう。忘却への恐怖が、それほどまでに人々を縛り付けているのだろうか。

第二章 調律された輝き

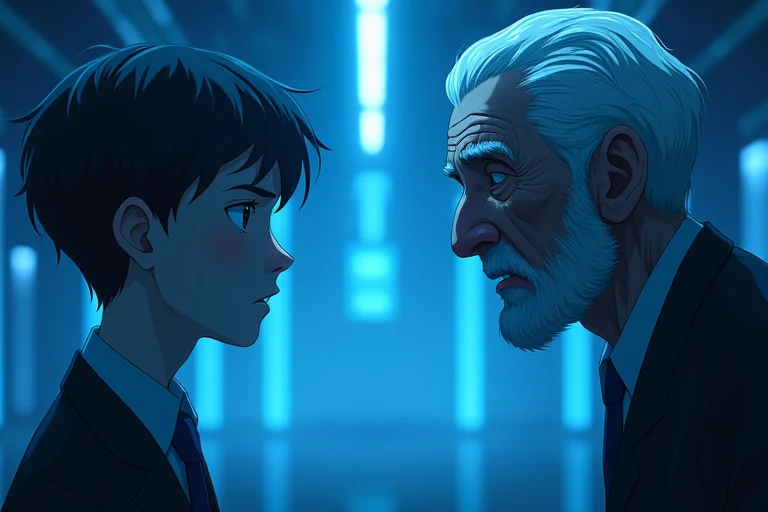

「また、そんな顔してる」

背後からの声に振り返ると、親友の奏(カナデ)が傘もささずに立っていた。彼女は社会に最も認められた「調律師」の一人。その役割は、人々の光を社会に適した形に整えることだ。彼女自身の光は、完璧に調整された純白の輝きを放ち、見る者を安心させる力があった。

「消えていく人を見るのは、つらいわ」

「定めよ。役割を果たせば記憶に残り、果たせなければ忘れられる。単純なことじゃない」

奏の言葉はいつも正しい。だが、私には彼女の純白の光が、あまりに無機質で、息苦しく見えた。本来、彼女の光には、もっと奔放で多彩な色が混じり合っていたはずなのに。

私たちは、古いカフェの窓際の席に座った。雨粒が窓ガラスを叩く音が、静かなBGMになる。

「澪、あなたはその眼のせいで、余計なものを見過ぎるのよ。役割に身を委ねれば、心は穏やかになる。それが幸福というものよ」

「整えられた幸福なんて、偽物じゃない?」

「偽物でもいい。忘れ去られる恐怖に比べれば」

奏はコーヒーカップを静かに置いた。その指先が微かに震えているのを、私は見逃さなかった。彼女もまた、このシステムの檻の中で、見えない何かと戦っているのかもしれない。

第三章 不協和音

変化は突然訪れた。ある日の午後、奏が職場である「中央調律局」から姿を消したのだ。連絡は取れず、彼女の部屋を訪ねても応答はない。

数日後、ようやく街角で彼女を見つけた。その姿に、私は息を呑んだ。あれほど輝かしかった純白の光は見る影もなく、激しく揺らめき、いくつもの色が混じり合って濁っていた。まるで、制御を失った不協和音だ。

「奏、どうしたの!」

「……わからなくなったの」彼女は虚ろな目で私を見た。「毎日、他人の光を同じ形に整えて、同じ音を奏でさせて……。でもある夜、夢を見た。誰も知らない、私だけの音楽を創る夢を。その旋律が、頭から離れないの」

彼女は「役割」という名の楽譜から、逸脱しようとしていた。自らの内なる「可能性」に、耳を澄ませてしまったのだ。その代償は、あまりにも大きかった。彼女の光が揺らぐにつれて、「存在希薄化現象」の兆候が現れ始めた。カフェの店員が彼女の注文を忘れ、道行く人々が彼女を避けて歩く。

世界が、奏を忘れ始めている。

第四章 忘却のレクイエム

奏の希薄化は、恐ろしい速さで進行した。

私は必死だった。彼女の名前を呼び続け、昔の思い出を語り聞かせ、その存在をこの世界に繋ぎ止めようとした。

「覚えてる?子供の頃、二人で丘の上から見た夕焼け。あの時の光、すごく綺麗だった」

「……夕焼け?」

奏の瞳から、記憶の色が抜け落ちていく。私の声は、彼女に届いていない。

ある雨の夜。奏は私の目の前で、ゆっくりと透き通り始めた。

「澪……ありがとう」

最後に彼女が微笑んだ。その唇が紡いだのは、私の名前。

「あなたの光は、いつも自由で、綺麗だった……。私も、一度でいいから、自分の音を……」

言葉は途切れ、彼女の姿は完全に掻き消えた。残されたのは、これまでに見たどんなものよりも眩しく、複雑な色彩を放つ、一つの「光の欠片」。

私は崩れ落ち、震える手でそれに触れた。

奔流のようなイメージが、私を飲み込んだ。奏が夢見た壮大な音楽。忘れ去られた人々の無数の「可能性」。そして、この世界の果てにある、純粋な光だけが集まる場所──「裏側の世界」。ビジョンは最後に、そこへ至る唯一の方法を示していた。

自ら、忘れ去られること。

涙が溢れて止まらなかった。それは絶望の涙ではなかった。奏が最後に遺してくれた、希望への道標だった。

第五章 無色への道行き

私は決めた。社会から与えられた「記録官」という役割を放棄した。仕事を辞め、人間関係を断ち、街の片隅で息を潜めるように暮らし始めた。

私の光は急速に色を失い、弱々しくなっていった。人々は私と目を合わせなくなり、私の声は誰にも届かなくなった。鏡に映る自分の姿が、日に日に薄くなっていく。孤独という名の冷たい水が、足元からゆっくりと満ちてくるようだった。

忘却の恐怖は、想像を絶するものだった。自分の存在が、愛した世界の記憶から一片一片剥がされていく感覚。それでも、私は歩みを止めなかった。奏の遺した光の欠片を握りしめ、彼女が夢見た旋律を心の中で口ずさみながら。

もう、誰も私の名前を呼ばない。

もう、誰も私の姿を認めない。

身体が綿のように軽くなり、視界が白んでいく。これが、世界の境界線。私は目を閉じ、最後の忘却に身を委ねた。

第六章 光の源流

意識が戻った時、私は光の中にいた。

そこは、言葉では表現できないほど無数の光が、ありのままの姿で自由に舞い、共鳴し合う世界だった。緋色、瑠璃色、黄金色……。役割によって歪められる前の、純粋な「可能性」そのものが集う場所。懐かしい光を見つけた。あの老人の緋色の光、そして、奏が奏でたかった新しい音楽の光も、ここで輝いていた。

「……よく来たね、境界を越えた者よ」

静かな声が響き、光の中から人影が現れた。彼らは自らを「管理者」と名乗った。その姿は半ば透き通り、深い悔恨の色を宿している。

彼らは語った。遥か昔、この世界では可能性が野放図に追求された結果、光と光が衝突し、世界そのものが崩壊しかけたのだと。彼らはその大災害の生存者であり、二度と過ちを繰り返さぬよう、表の世界に「役割」という秩序を与え、安定させた。そして、溢れ出した危険な可能性の光を、この「裏側の世界」に封じ込めたのだ。

「安定こそが、我々が導き出した唯一の答えだった」

「それは安定じゃない。停滞よ」

私は、奏の光の欠片を彼らに見せた。

「この光を、この音楽を、危険だと切り捨てることができますか?可能性を恐れることは、生きることを恐れるのと同じです」

私の言葉に、奏の光が、そして裏側の世界に満ちる無数の光が呼応するように、一斉に輝きを増した。

第七章 選択の黎明

光の奔流が、世界を隔てていた壁を打ち破った。裏側の世界の純粋な光が、表の世界へと流れ込んでいく。街の景色が一変した。役割の色に染まっていた人々の光に、少しずつ、本来の固有の色が戻り始めたのだ。

人々は最初、その変化に戸惑っていた。しかし、自らの内なる声に気づき、新しい可能性に手を伸ばす者が現れ始めた。「部品管理者」だった男が絵筆を握り、「調律師」だった女が自らの歌を歌い出す。不協和音を恐れず、誰もが自分の旋律を奏で始めたのだ。

管理者たちは、その光景を静かに見つめていた。彼らの顔に、長い間忘れていた穏やかな笑みが浮かんでいた。

「選択の時代」が始まった。役割を全うすることも、新たな可能性を追うことも、どちらも等しく尊い選択肢となった。そして「忘れ去られること」は、もはや消滅を意味しない。別の可能性が花開く、新たな世界への移行として認識されるようになった。

私は、色とりどりの光が自由に交差し、かつてないほど豊かで美しいハーモニーを奏で始めた世界を見つめていた。私の隣には、いつの間にか奏の光が寄り添い、優しい音色を響かせている。

失われたものは何もない。すべては形を変え、ここに在り続ける。その優しい真実が、新しい世界の夜明けを、静かに照らしていた。