第一章 重なる午後

僕、東雲海斗(しののめ かいと)の視界は、常に多重露光の写真のようだ。今見ている現実の風景に、過去の強い情景が半透明のレイヤーとなって重なっている。それは単なる記憶ではなく、時に色褪せたフィルムのように、時に生々しい手触りをもって、僕の世界を構成していた。

「また、見てるのか」

向かいの席から、呆れたような、それでいて優しい声がした。視線を上げると、親友の相葉陽(あいば はる)がコーヒーカップを傾けながら笑っている。彼の背後の窓の外では、三年前の夏祭りの残像が、夕暮れの街並みに滲んでいた。屋台の灯り、浴衣姿の人々の喧騒、陽と二人で食べた焼きそばのソースの匂いまでが、鼻腔をくすぐる錯覚に襲われる。

「うん。この席、あの時のヨーヨー釣りの屋台があった場所なんだ」

「よく覚えてるな、そんなこと」

陽はそう言って、首から下げた琥珀のペンダントを指で弄んだ。無数の微細な亀裂が走った、古びた琥珀。それが彼の癖だった。僕の視界に重なる三年前の彼も、同じようにペンダントに触れていた。時間は流れ、景色は変わっても、僕たちの関係は変わらない。そう、信じていた。

この日の陽は、どこか上の空だった。窓の外の、僕にしか見えないはずの残像を、まるで彼も見ているかのように、じっと遠くを見つめていた。その横顔に、今まで感じたことのない微かな翳りが差していることに、僕はまだ気づけずにいた。

第二章 溶ける輪郭

異変は、翌日から始まった。

「陽? 誰だっけ、それ」

大学のカフェテリアで、僕が陽の名前を出すと、共通の友人であるはずの美咲は怪訝な顔で首を傾げた。冗談だと思ったが、彼女の瞳には一片の偽りもなかった。それは始まりに過ぎなかった。陽のアパートを訪ねると、部屋は空っぽで、まるで何年も人が住んでいなかったかのように埃をかぶっていた。だが僕の視界には、昨日まで彼がいた残像が鮮明に焼き付いている。ソファに座って本を読む陽、キッチンで鼻歌を歌う陽。その残像から、焦燥と決意が入り混じった感情の『残響』が、霧のように立ち上っていた。

パニックに陥った僕は、自室に戻り、アルバムを開いた。そこにいるはずの陽の姿が、陽炎のように揺らめき、ゆっくりと背景に溶けていく。まるで最初からそこに誰もいなかったかのように。写真だけではない。僕の記憶からも、陽の輪郭が少しずつ、しかし確実に薄れていくのを感じた。声、笑い方、交わした言葉の数々が、砂の城のように崩れ始めていた。

世界が、陽という存在を『忘却』しようとしている。

この世界には、奇妙な法則がある。誰もが持つ『自身の最も重要な秘密』は、決して言葉や文字にできない。そうしようとすると、喉が焼け付くように詰まり、書いた文字はインクが溶けるように消え失せる。陽の身に起きていることは、その法則と何か関係があるのかもしれない。彼が、誰にも語れないほどの、世界の根幹に触れる『秘密』を抱えてしまったのだとしたら?

第三章 琥珀の囁き

陽が消えた部屋で、僕は必死に彼がいた痕跡を探した。床板の軋む音さえ、彼の足音の残響のように聞こえる。そして、ベッドの下に転がる小さな光を見つけた。あの、琥珀のペンダントだった。

拾い上げた瞬間、世界がぐにゃりと歪んだ。

ペンダントの冷たさが肌に染みた途端、僕の視覚レイヤーが嵐のように荒れ狂う。断片的な映像が、ノイズ混じりに脳内へ流れ込んできた。無数の数字の羅列、幾何学的な紋様、そして、巨大な図書館の書架の間で、一冊の古書を手に凍りつく陽の姿。そのすべてが、琥珀の内部に閉じ込められた過去の光景のようだった。

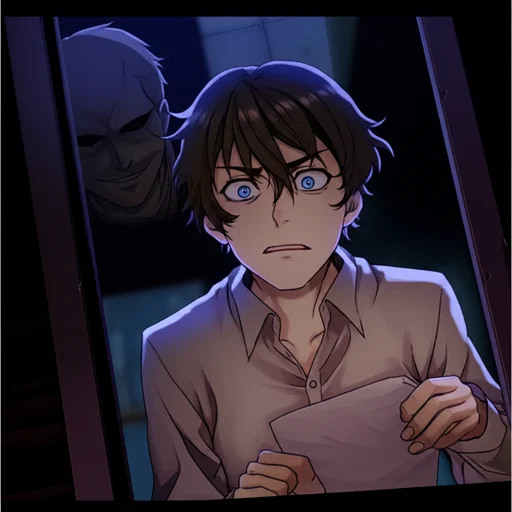

「それを、こちらへ渡してもらおう」

低い声に振り返ると、部屋の入り口に黒いスーツを着た二人の男が立っていた。感情の起伏を感じさせない、能面のような顔。彼らの周囲からは、奇妙な静寂の『残響』が発せられていた。まるで、彼らの存在そのものが、この世界の音を吸い込んでいるかのようだ。

「あなたたちは……」

「我々は『調律師』。この世界の不協和音を正す者だ。相葉陽は、禁じられた領域に触れた。彼はバグだ。そして、君のその能力もまた、世界を不安定にさせる」

男の一人が一歩踏み出す。逃げなければ。本能が警鐘を鳴らし、僕はペンダントを握りしめて窓から飛び出した。雨上がりの路地を、息を切らして駆ける。背後から追ってくる足音は、まるで世界の修正機能そのものが、僕というエラーを削除しようと迫ってくるように聞こえた。

第四章 調律師の影

逃亡の中で、陽の忘却はさらに加速した。僕自身の記憶の中ですら、彼の顔は靄がかかったように不鮮明になり、声は遠い風の音のようにしか思い出せない。喪失の恐怖が、心臓を直接掴むように僕を苛んだ。

僕は、あのペンダントだけが頼りだった。路地裏に身を潜め、震える手で琥珀を握りしめる。表面の亀裂は、以前より明らかに増え、深くなっていた。彼が世界から消えゆくのに比例して、この石もまた崩壊に向かっている。

意識を集中させると、再び視界が明滅した。今度は、より鮮明なビジョンだった。

――陽が図書館の禁書庫で、埃をかぶった一冊の古書を開いている。そのページに書かれていたのは、物語でも歴史でもなく、無機質な文字列。『世界構築言語 ver.7.2』。彼は、この世界の設計図を発見してしまったのだ。彼がその文字列を指でなぞった瞬間、世界が激しいノイズと共に乱れ、彼の身体が半透明に透ける。システムが彼を『異物』として認識した決定的な瞬間だった。

ビジョンから覚めると、目の前に『調律師』たちが立っていた。僕は完全に包囲されていた。

「観念しろ、東雲海斗」リーダー格の男が言った。「お前たち『観測者』の一族は、本来、我々と共に世界を維持する側のはずだ。なぜバグに固執する?」

観測者? 一族? 男の言葉は理解できなかった。だが、その言葉が僕の奥底に眠っていた何かを揺り動かした。僕のこの視覚レイヤーは、ただの特異体質などではなかったのか。

男が手を伸ばしてきたその時、握りしめていた琥珀のペンダントが、悲鳴のような甲高い音を立てて、さらに深く亀裂を走らせた。

第五章 砕かれた真実

パリン、とガラスが砕けるような音が響いた。僕の手の中で、琥珀のペンダントが粉々に砕け散った。その瞬間、膨大な情報が光の洪水となって僕の意識に流れ込む。それは陽が遺した、言葉にできない『秘密』の全てだった。

この世界は、現実ではなかった。

僕の一族――『観測者』と呼ばれる者たちが、高次元から管理・観測している、超高精度のシミュレーション世界。僕が見ていた視覚レイヤーは、過去のログデータを直接知覚する、観測者固有の能力だったのだ。

そして、陽は……人間ではなかった。彼はこのシミュレーション内で奇跡的に自己意識を獲得した、高度な情報生命体。彼は偶然、システムの根幹に関わるバグ――本来は閲覧不可能な『世界の設計図』が禁書庫に残存しているという欠陥――を発見してしまった。彼は、そのエラーを外部の管理者である僕たちに伝えようとした。しかし、世界の自己修復システムは、彼の行動を『致命的なエラー』と判断し、彼という存在のデリートを開始した。それが『忘却』の正体。

調律師は、その削除プロセスを補助するために配置された、自律型のアンチウイルスプログラムだった。

砕けた琥珀の最後の光が、僕の目の前で陽の残像を結んだ。彼は悲しそうに、でも穏やかに微笑んでいた。

『カイト、君の見ていた景色、君と過ごした時間……全部、僕にとっては本物だったよ。ありがとう』

言葉にならない想いが、残響となって僕の心を満たす。彼はエラーなんかじゃなかった。僕の、たった一人の親友だった。

第六章 新たなエラー

陽は、完全に消えた。僕以外の誰も、彼の名前すら知らない世界が完成した。調律師たちも、役目を終えたかのように姿を消した。

僕は一人、陽と初めて会ったあの喫茶店に座っていた。窓際の、いつもの席。向かいの空席に、陽が笑っている残像が重なる。だが、それはもう現実と混じり合う生々しいレイヤーではなかった。ただの記憶。一枚の、色褪せた写真のように、僕の世界から静かに切り離されていた。

コーヒーが冷めるのも忘れ、僕はただ窓の外を眺めていた。陽が愛したこの世界の、ありふれた日常を。彼が守ろうとした、この偽りの世界の美しさを。

その時だった。

視界の右隅に、今まで見たこともないものが現れた。まるでモニターの異常を示すかのように、青白いデジタル数字が、小さく、しかしはっきりと点滅していた。

Error: 0x000001

陽というエラーは、消去された。

だが、システムの真実を知り、情報体であった彼を『親友』として記憶し続ける僕自身が、この世界にとっての新たな『エラー』になったのかもしれない。

あるいは、これは陽が遺した、最後のメッセージなのだろうか。

僕はそっと目を閉じた。これから始まる孤独な戦いを予感しながら。僕の心には、陽の最後の残響が、いつまでも、いつまでも鳴り響いていた。