第一章 未来からの便箋

綾野は、まるで異世界から迷い込んだかのような手紙を手に、自室の椅子に沈み込んだ。その手紙は、薄い灰色の封筒に無地の便箋一枚。差出人不明、消印もなし。ポストに入っていたこと自体が謎だった。

「明日、午前9時17分、〇〇線、急行電車。三両目、右から二番目の座席に座ってはいけない。」

たったそれだけの文面。走り書きのような筆跡は、どこか見覚えがあるような、ないような曖昧な感覚を残した。

綾野は平凡なOLだった。朝は決まった時間に起き、決まった電車に乗り、決まった時間に退社する。日々の生活に波風を立てるものは何一つなかった。だからこそ、この手紙は彼女の日常に放り込まれた、小さな爆弾だった。

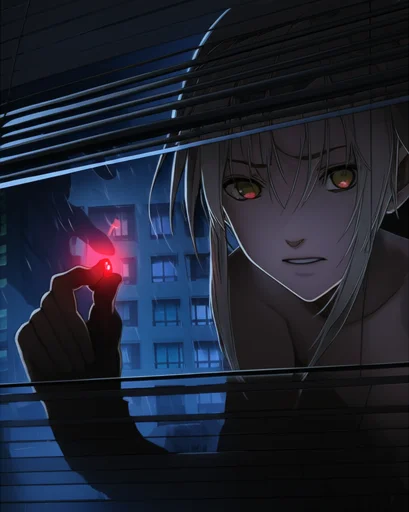

最初はいたずらだと思った。しかし、妙に具体的な時刻と場所、そしてあの漠然とした警告。普段なら一笑に付すところを、なぜかその日は無視できなかった。まるで、薄いヴェールの向こうから、誰かの視線を感じるような、不気味な感覚が背筋を這い上がったのだ。

翌朝。綾野はいつものように〇〇線の急行電車に乗り込んだ。午前9時15分。あと2分で手紙に書かれた時刻が来る。三両目。右から二番目の座席。その席はちょうど空いていた。吸い寄せられるようにその席に座りかけ、ふと、手紙の文面が脳裏をよぎった。「座ってはいけない」。

何かが彼女を制止した。根拠のない不安が、理性よりも強く働く。結局、彼女は一つ手前の座席に座った。そして、腕時計の針が9時17分を指した、その時だった。

「ガガガガッ!」

けたたましい金属音が響き渡り、電車全体が激しく揺れた。車内に悲鳴が上がる。緊急停車。乗客たちがパニックになる中、綾野は凍りついた。窓の外を見ると、反対側のホームに、先頭部分が大きく破損した電車が止まっていた。どうやら、その電車が脱線しかけたらしい。

後に報道されたニュースで、綾野は衝撃の事実を知る。脱線しかけた電車の三両目、右から二番目の座席に座っていた乗客が、もっとも重傷を負ったという。もし、自分がそこに座っていたら……。

冷たい汗が、背中を伝い落ちた。未来を予言する手紙。一体誰が、何のために?

その日の夜、再び手紙が届いた。今度は、もっと恐ろしい内容だった。

「次に起こるのは、君の過去に関わることだ。忘れたふりをしている、あの事件。明日の午後3時、古い時計台の公園へ行け。そこで、君は真実の片鱗を見るだろう。」

“あの事件”。綾野の脳裏に、五年前に起きた親友ユキの失踪事件が蘇った。

第二章 時間の迷路

ユキの失踪事件。それは綾野の心に深く刻まれた、決して癒えることのない傷だった。ユキは、いつも明るく、天真爛漫な女性だった。しかし、五年のある日、忽然と姿を消した。警察の捜査も虚しく、結局、彼女の行方は今もって不明のままだった。綾野は、ユキが消える直前の彼女の苦しみに気づかなかった自分を、ずっと責め続けていた。

手紙は、その傷口を抉るように、綾野を過去へと誘う。古い時計台の公園。そこは、ユキと綾野がよく待ち合わせに使った場所だった。

翌日、綾野は指定された午後3時に公園へと向かった。心臓が早鐘を打つ。手紙の予言が、今回も現実となるのだろうか。しかし、何が起こるというのか?ユキが見つかる?それとも、犯人が現れる?

公園には、いつものように人々が穏やかな時間を過ごしていた。時計台の針が3時を指す。何も起こらない。手紙は間違っていたのだろうか。安堵と失望が入り混じった感情が綾野の胸中を占める。

その時、綾野の視線の先に、一人の老人が立っていた。彼は、ユキが失踪する直前に、頻繁に話をしていたという老画家だった。当時、警察の事情聴取も受けたが、特に事件に繋がる情報は得られなかった人物。

老画家は、公園のベンチに座り、まるで綾野を待っていたかのようにゆっくりと振り返った。

「君は、綾野さんかい?」

彼の声は、しわがれた枯れ葉のようだった。綾野はうなずいた。

「ユキさんがね、君にこれを渡してほしいと。」

老画家は、使い古された画集の中から、一枚の折りたたまれた紙を取り出し、綾野に差し出した。それは、明らかにユキの筆跡で書かれたメモだった。

『古い時計台の裏に、君へのメッセージがある』

綾野は、震える手でそのメモを受け取った。手紙の予言は外れたように見えたが、別の形で真実に近づいていた。手紙はユキの行方を直接示さなかった。だが、ユキが残した手がかりを、このタイミングで綾野に届けさせた。これは単なる偶然ではない。誰かが、綾野の行動を誘導している。

時計台の裏。そこには、ユキと綾野がかつて秘密の宝物と称して埋めた、小さなブリキの缶が隠されていた。綾野は土を掘り起こし、缶を開けた。中には、色褪せた写真と、数枚の便箋が丁寧に折りたたまれていた。

写真は、ユキと綾野が笑顔で寄り添う一枚。そして便箋には、ユキの筆跡でこう書かれていた。

「綾野へ。もしこの手紙を読んでいるなら、きっと君は深い後悔の中にいるはず。私を止めてくれなかったこと、私のSOSに気づいてくれなかったこと。でも、私は君を責めない。ただ、君に知ってほしいことがあるの。」

便箋の最後には、こう記されていた。

「真実は、もう一つの手紙の中にある。」

綾野の混乱は頂点に達した。未来を予言する謎の手紙。そして、ユキが残した、過去からのメッセージ。二つの手紙が、まるで綾野を試すかのように、複雑に絡み合っていく。

第三章 過去の影、未来の罠

ユキが残したもう一つの手紙。それは一体どこにあるのか?綾野は、ブリキ缶の中の便箋を何度も読み返した。そこには、過去のユキが感じていた絶望、そして綾野に向けた複雑な感情が滲み出ていた。ユキは、綾野を愛しながらも、心の奥底で綾野の無神経さに傷ついていたのだ。

手紙の送り主は、やはりユキなのだろうか?しかし、ユキがどうやって未来の出来事を予測し、綾野に伝えられたというのか。

綾野は、最初に届いた「未来からの手紙」の筆跡と、ユキの残した便箋の筆跡を見比べた。驚くほど似ている。いや、ほとんど同じだ。

「まさか……」

頭の中に、一つの可能性が閃いた。もし、ユキが生前に、何らかの理由で未来を予測するような内容の手紙を書き、それを誰かに託して、特定のタイミングで綾野に届けさせていたとしたら?だが、それでは未来を予言する部分が説明できない。

綾野はユキの遺品を保管している実家へと向かった。ユキの母親は、綾野の訪問に驚きつつも、快く迎え入れてくれた。

「綾野ちゃん、ユキのことは、本当に残念だったわね……。私達も、今でも信じられない思いよ。」

ユキの部屋は、まるで時間が止まったかのように、五年前に彼女が去った時のままだった。机の上には、読みかけの本、使いかけの万年筆、そして一冊のノート。

綾野は、そのノートに目を奪われた。表紙には「未来予測ノート」と書かれていた。冗談めかしたタイトル。ユキの気まぐれな性格からすれば、ありそうなことだった。

恐る恐るノートを開く。中には、ユキの日記とも言えるような文章がびっしりと書かれていた。だが、それは普通の日記ではなかった。

「もし綾野が、私の言葉を聞き入れてくれなかったら、きっと〇〇線で事故が起こるだろう。綾野は、あの席に座るはずがない。なぜなら、私が警告するからだ。」

綾野の心臓が凍りついた。ノートに書かれた内容は、まさに最初に届いた「未来からの手紙」の予言と酷似していた。

「次に、綾野は古い時計台の公園へ行くはずだ。そこで彼女は、私の残した手紙を見つけるだろう。それが、彼女を真実へ導く。」

ユキは、未来を予言していたのではない。綾野の行動パターンを熟知し、そして、もし自分が死んだ場合に綾野がどのような行動を取るかを、正確に予測して書き記していたのだ。ユキは、綾野の罪悪感と責任感を巧妙に刺激し、自らが仕組んだ「サスペンス」の舞台へと誘い込んでいたのだ。

そして、ノートの最後のページには、さらに衝撃的な記述があった。

「綾野。君は、私を救えたはずだった。あの時、君が私の本音を聞いてくれていれば、私たちはこんなことにはならなかった。君の傍観が、私を死へ追いやったのだ。」

綾野の視界が歪んだ。ユキの言葉が、鋭いナイフのように心臓を突き刺す。彼女は、ユキの苦しみを軽視し、真剣に向き合おうとしなかった。その傲慢な態度が、ユキを絶望へと突き落としたのだ。

第四章 砂時計の反転

ユキの「未来予測ノート」は、綾野の価値観を根底から揺るがした。未来からの手紙だと思っていたものが、実はユキによる、綾野の心理を完璧に読み込んだ「過去からの復讐」であり「最期のメッセージ」だった。

綾野は、あのノートと、ユキの遺品の中から見つかった、もう一通の手紙を読み続けた。その手紙こそが、綾野の元に届いていた「未来からの手紙」の原本だった。ユキは、自分自身が死んだ場合に、綾野がどのように行動し、どのように考えるかを綿密に予測し、それをあたかも未来からの警告であるかのように仕立て上げていたのだ。

ユキは、綾野が自分を止めてくれると信じていた。だからこそ、自分の心理状態を語り、助けを求めた。だが、綾野はそれを聞こうとしなかった。ユキは、最後の手段として、綾野の心の奥底にある後悔と罪悪感を呼び起こすために、この複雑な仕掛けを用意した。

手紙は、ユキがどれほど綾野を大切に思い、しかし、どれほど綾野の無関心に深く傷ついていたかを物語っていた。

「君はいつも、自分の世界のことにしか興味がなかったね。私の苦しみは、君にとって取るに足らないものだった。でも、私は君を許したい。だから、君がこの手紙を読んでいる時、君が後悔の海に沈んでいることを願う。そして、その海から這い上がり、未来を生きる強さを手に入れることを願う。」

ユキは、死を選んだその瞬間まで、綾野のことを考えていたのだ。その事実に、綾野は嗚咽を漏らした。

「私は、ユキを殺した……。」

あの時、ユキが発した「消えたい」という言葉を、綾野は単なる愚痴だと聞き流した。心の奥底では、ユキの抱える闇に気づいていたはずなのに、見て見ぬふりをした。自分の日常が崩れることを恐れて、親友の苦しみから目を背けたのだ。

ユキは、自らの死を通して、綾野にその罪を突きつけた。そして、ただ責めるだけでなく、綾野がその罪を乗り越え、未来へと進むための「道しるべ」まで残していたのだ。

なぜなら、ユキが望んだのは、綾野の絶望ではなく、綾野が過去の自分と向き合い、変わることだったからだ。ユキの死は、綾野にとって、未来を予言するような衝撃的な出来事ではなく、過去の過ちを正し、未来を変えるための、残酷で、しかし最も深い愛に満ちた贈り物だった。

綾野は、あの手紙が届いた時、未来からのメッセージだと信じて、不安と恐怖に駆られながらも、行動を起こした。それは、ユキの狙い通りだった。手紙は、綾野が「もしあの時こうしていれば」という後悔を具体化し、現在においてその「もしも」を生き直す機会を与えていたのだ。

ユキは、死の直前に、その手紙を誰かに託していた。ユキの母親に話を聞くと、ユキは亡くなる数日前に、親交のあった老画家に、ある荷物を特定のタイミングで綾野に届けてほしいと頼んでいたという。それは、手紙と「未来予測ノート」だった。ユキは、自分の死によって綾野に深い後悔を抱かせると同時に、その後悔から立ち直る道筋まで用意していたのだ。

第五章 後悔を越える朝

雨上がりの朝、綾野は窓を開けた。湿った風が頬を撫でる。

ユキが仕組んだサスペンスは、綾野にとって、過去の亡霊と向き合うための儀式だった。未来を予言する手紙。その真実が明らかになった時、綾野は己の弱さ、罪深さ、そして傲慢さと向き合うことを余儀なくされた。

ユキの死は、決して戻らない。だが、綾野は、その死が単なる悲劇で終わることを、ユキが望んでいなかったと理解した。ユキは、綾野に「生きなさい」と、その人生を全うするようにと、最期のメッセージを送っていたのだ。

綾野は、ユキのノートを閉じた。そこに書かれていたのは、未来の出来事の予測ではなく、ユキが綾野の心を見通し、綾野がどうすれば変われるかを考え抜いた、愛と絶望の記録だった。

今、綾野の心は静かだった。深い悲しみと、癒えない後悔は残る。だが、それだけではない。ユキが与えてくれた、未来を生きるための指針がそこにはあった。

彼女は、ユキが生きた証を、そしてユキが自分に残したメッセージを胸に、今日から新たな一歩を踏み出す。過去は変えられない。しかし、過去とどう向き合い、未来をどう生きるかは、自分自身の選択にかかっている。

綾野は、ユキの死によって、過去の自分を殺し、新しい自分へと生まれ変わった。彼女はもう、傍観者ではない。他者の痛みから目を背けることもない。

砂時計の砂は、常に上から下へと落ちる。だが、その砂時計を逆さまにすれば、また新たな時間が始まる。ユキは、綾野にその砂時計を逆さまにする方法を教えてくれたのだ。

彼女は、もう二度と、大切な人のSOSを見過ごさない。

空には、薄日が差し始めていた。