第一章 透き通る輪郭

その感覚は、いつも唐突にやってくる。冷たい水に全身を浸されたような、存在の重みがふっと軽くなる感覚。湊(みなと)は息を止め、目の前のコーヒーカップに映る自分の指先を見た。右手の人差し指の先端が、背景の木目テーブルに溶け込むように透き通っている。まただ。彼はぎゅっと拳を握り、実在の感触を確かめるように力を込めた。じわりと血の気が戻り、指先の輪郭がゆっくりと現実に取り戻されていく。

「ご注文は、以上でよろしかったでしょうか」

顔を上げると、カフェの若い店員が怪訝そうな顔で湊を見下ろしていた。ついさっき、彼にブレンドコーヒーを注文したばかりのはずだった。

「あ……はい。大丈夫です」

湊が答えると、店員は「失礼いたしました」と軽く頭を下げ、他のテーブルへと去っていく。その背中は、湊がここにいることなど最初から知らなかったかのように、何の躊躇いもなかった。忘れられた。ほんの数秒、彼の意識から俺の存在が滑り落ちた。その一瞬の忘却が、俺の身体をこの世界から引き剥がそうとする。

この奇妙な現象が始まったのは、いつからだっただろうか。最初は気のせいだと思っていた。だが、世界のほうも、確かにおかしくなり始めていた。教科書に載っていたはずの偉大な音楽家の肖像画が、ある日を境に見知らぬ男の顔に差し替わっていた。誰もが愛唱していたはずの古い歌の歌詞を、誰も思い出せなくなっていた。人々はそれを「記憶違い」や「集団的な勘違い」という便利な言葉で片付けたが、湊にはわかった。世界から、大切な記憶のピースが静かに抜き取られているのだ。

ポケットの中で、何かが冷たく震えた。祖父の形見である、銀の懐中時計。針はとうの昔に止まっている。だが、世界の記憶がまたひとつ欠落するたび、それは死んだ心臓が蘇ったかのように、微かな振動と氷のような冷気を湊の肌に伝えてくるのだ。湊は時計を強く握りしめた。その冷たさだけが、自分がまだこの揺らぐ現実にかろうじて繋ぎ止められている証だった。

第二章 揺らぐ現実のタペストリー

懐中時計の振動に導かれるように、湊の足は街の古書店が立ち並ぶ一角へと向かっていた。錆びた看板が傾いた、埃とインクの匂いが染み付いた「時織(ときおり)書房」。時計の震えは、その店の奥へ向かうほどに強くなっていく。軋む床を踏みしめ、歴史書の棚が並ぶ薄暗い通路を進む。やがて、時計はまるで叫び声を上げるかのように激しく震え、一つの棚の前で沈黙した。

湊が手を伸ばした先には、革の装丁が擦り切れた一冊の古書があった。タイトルはない。そっとページをめくると、そこにはかつてびっしりと文字が綴られていたであろう痕跡だけが残り、インクは色褪せ、ほとんどが意味をなさない染みと化していた。しかし、指でなぞると、かろうじていくつかの単語が読み取れた。「記憶」、「紡ぎ手」、「楔」、「世界の修復」。

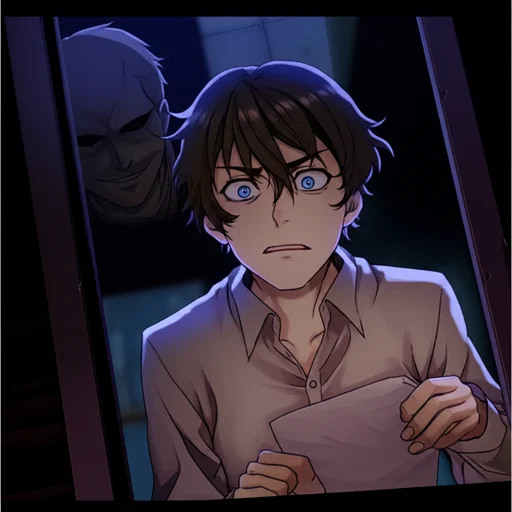

その時だった。書架の影が、不自然に揺らめいた。それは単なる光の悪戯ではなかった。影は意思を持つ生き物のように蠢き、棚に並ぶ本から何かを吸い出しているようだった。本の内容が、文字が、物語が、その影の中心へと引きずり込まれていく。影が動いた瞬間、湊は見てしまった。その中心に、人の形をした、しかし顔のない空洞が存在しているのを。

「誰だ!」

湊が声を上げると、影はびくりと震え、一瞬で闇に溶けて消えた。後には、インクの匂いさえも消え失せ、完全に白紙となった数冊の本が残されているだけだった。

店を出ると、世界の歪みはさらに深刻になっていた。空にはオーロラのような色の亀裂が走り、遠くのビルは陽炎のようにぐにゃりと歪んでいる。人々は気づかない。彼らの認識そのものが、この歪んだ現実を「正常」だと判断しているからだ。湊だけが、世界の悲鳴を聞いていた。

この現象と、自分の体が透けることは繋がっている。そして、あの影。あれが、記憶を喰らう元凶なのだ。なぜ自分だけがこの異変に気づき、影響を受けるのか。その答えは、あの白紙の本にあるのかもしれない。湊はポケットの懐中時計をもう一度握りしめた。これはただの道標ではない。もしかしたら、失われた記憶を取り戻すための鍵なのかもしれない。

第三章 忘却の紡ぎ手

自室に戻った湊は、白紙の古書を机に広げ、その上に懐中時計を置いた。どうすればいいのかは分からない。ただ、強く念じた。思い出せ、と。この世界から何が失われたのかを、教えてくれ、と。

すると、懐中時計が淡い光を放ち始めた。光は古書の上に広がり、消えかけたインクの染みが再び文字としての形を取り戻していく。それは、この世界の創生に関する神話だった。世界は人々の集合的な記憶によって織り上げられた巨大なタペストリーであり、「紡ぎ手」と呼ばれる存在がその管理者である、と。しかし、時が経つにつれ、記憶の糸は綻び、矛盾や誤りがタペストリーに醜い染みを作り出した。だから、「紡ぎ手」は決意したのだ。綻びを修復するために、古い糸を断ち切り、新たな糸で世界を織り直すことを。

「ようやく気づいたか、綻びの一部よ」

冷たく、そして幾重にも響く声が部屋に満ちた。目の前に、あの書店の影が凝縮し、形を成していく。それは男でも女でもない、光と闇が混じり合った人型の存在だった。顔のないはずの空洞から、直接脳に語りかけてくる。

「我こそが『紡ぎ手』。この不完全な世界を浄化し、完璧な現実を創造する者」

「お前は……歴史を、人々の思い出を消しているのか!」

「消しているのではない。不要な記憶を剪定しているのだ。悲しみも、過ちも、争いもない、清浄な世界のために」

紡ぎ手は、ゆっくりと湊に手を伸ばした。その指先が触れる前に、湊の肩が急速に透き通っていく。

「お前は、この世界の設計ミスだ。古い記憶が消え去るのを防ぐために、無意識の集合体が作り出した抵抗……『アンカー(錨)』のような存在。お前という楔がある限り、世界は完全には新しくなれない。だから、まずお前から消えてもらう」

その言葉で、すべてを理解した。なぜ自分だけが異変に気づくのか。なぜ忘れられると消えかかるのか。湊自身が、失われゆく過去の記憶そのものを繋ぎ止めるための存在だったのだ。紡ぎ手が記憶を消すたびに、その土台である湊の存在もまた、摩耗していく。

紡ぎ手の背後で、部屋の壁が砂のように崩れ落ち、外の景色がノイズの走る映像のように乱れ始めた。世界の再構築が、最終段階に入ろうとしていた。

第四章 名もなき救世主

絶望的な状況の中、湊の脳裏に一つの可能性が閃いた。自分は記憶を繋ぎ止めるアンカー。ならば、最強のアンカーになることができれば。最も強力で、根源的で、決して消し去ることのできない「記憶」そのものに、自分がなってしまえばいい。

「お前の思い通りにはさせない」

湊は紡ぎ手に向かって走り出した。驚きに揺れる光の存在を意に介さず、その中心、空洞の胸に自らの手を突き刺す。そして、ポケットから取り出した懐中時計を、自分自身の胸に強く押し当てた。

「俺ごと、この世界に刻みつけてやる……!」

紡ぎ手が抵抗するよりも早く、懐中時計から凄まじい光が溢れ出した。それは湊がこれまで繋ぎ止めてきた、失われかけた無数の記憶の光だった。偉大な音楽家が初めて奏でた旋律、歴史を変えた革命家の演説、名もなき母親が我が子に歌った子守唄。それらすべての記憶が、湊の存在を核として渦を巻き、紡ぎ手を捕らえて奔流となる。

「やめろ!我と共に消えるぞ!」紡ぎ手の悲鳴が響く。

「ああ。それでいい」

湊の意識が薄れていく。カフェの店員の笑顔が浮かぶ。古書店の主人のしかめ面が浮かぶ。一度も会ったことのない、けれど確かにこの世界に生きていた無数の人々の顔が、次々と脳裏をよぎっては消えていく。

ありがとう。さようなら。

湊の体は光の粒子となり、記憶の奔流は紡ぎ手を完全に飲み込み、空に走っていた現実の亀裂へと吸い込まれていった。まるで巨大な傷口が縫合されるように、亀裂は眩い光と共に閉じていく。歪んでいたビルは元の姿を取り戻し、街の喧騒が嘘のように穏やかな日常の音色へと戻っていった。

世界は、救われた。

人々は何事もなかったかのように歩き、笑い、生きている。彼らの記憶から、世界の危機も、それを救った青年の存在も、綺麗に消え去っていた。湊が住んでいたアパートの一室は、最初から誰も住んでいなかったかのように、空っぽの空間に戻っている。

数日後。公園のベンチの下で、一人の少女が古びた銀の懐中時計を拾い上げた。針は動かない。けれど、手に取った瞬間、なぜだか胸の奥が温かくなった。誰かのとても優しい微笑みが心に浮かんだ気がして、少女は不思議そうに首を傾げた。そして、すぐにその感覚を忘れて、また友達のもとへ駆け出していく。

世界は今日も、その安定を保っている。誰も知ることのない、名もなき救世主の自己犠牲によって。彼の存在は、人々の意識の片隅で、世界の土台として、永遠に輝き続ける。認識されることのない、忘れじのアンカーとして。