第一章 混濁する色彩

俺は、他人の記憶を喰らうことでしか、この世界に存在を繋ぎ止められない。

雨に濡れたアスファルトがネオンを滲ませる夜。雑踏の中、俺は飢えていた。存在が希薄になっていく感覚は、全身を襲う悪寒にも似て、指先からゆっくりと透明になっていく恐怖を伴う。誰でもいい。誰かの記憶で、この虚ろな器を満たさなければ。

ふと、向かいのカフェの窓際で、一人の男が世界から「剥がれ」始めているのが見えた。彼の輪郭が陽炎のように揺らめき、周囲の人々の視線が彼を滑り抜けていく。『忘却の摂理』が作動し始めているのだ。俺は衝動的に彼の隣に座り、肩にそっと触れた。

「…っ!」

刹那、奔流が流れ込む。彼の人生が、モノクロ映画のように俺の脳内で再生される。初めて自転車に乗れた日の高揚感。妻と交わした愛の誓い。娘の小さな手を握った温もり。そして、俺の意識の底で、全く別の光景が閃光のように瞬いた。

――灰色の空。崩れ落ちたビルが墓標のように立ち並ぶ、廃墟の街。無数の亡骸が転がり、その全てが、天を衝くように伸ばした腕で、俺を、ただひたすらに俺だけを、指差していた。

「う、ぁ…」

息を呑む俺の前で、男は完全に消え失せていた。彼が座っていた椅子には、雨粒が窓を伝う影が落ちているだけ。彼の存在した痕跡は、今やこの世界で俺の記憶の中にしかない。混濁した他人の人生の断片と、あの忌まわしい悪夢だけが、俺が「在る」ことの唯一の証明だった。

第二章 瑕疵のある追憶

「カイ、またあの夢を見ていたの?」

エラの声が、悪夢の淵から俺を引き戻す。彼女の指先が俺の汗ばんだ額を優しく拭う。この世界で、唯一俺が心から安らげる時間。彼女だけが、混濁する記憶の中で、俺という存在の確かな錨だった。

「大丈夫、もう平気だ」

そう言って微笑む俺の顔を、エラは少しだけ悲しそうな目で見つめた。

「ねえ、カイ。あなたが時々話してくれる子供の頃の話、なんだか少しずつ違う気がするの。昨日は海辺の街だったのに、この間は山の中だって…」

心臓が冷たく軋む。俺の過去は、喰らった記憶の継ぎ接ぎだ。綻びを指摘されるたびに、足元の地面が崩れていくような感覚に襲われる。

「…勘違いだよ。俺は昔から、この街で生まれ育った」

俺は必死に誤魔化しながら、彼女が胸元に下げている小さな砂時計に目をやった。繊細なガラス細工の中で、白銀の砂が静かに時を待っている。それは、俺たちが初めて出会った時から彼女が持っているものだったが、いつ、どこで手に入れたのか、彼女自身も覚えていないのだという。そして、なぜか俺も、その砂時計から目が離せなかった。まるで、失われた身体の一部を見ているかのような、奇妙な懐かしさと痛みを伴って。

第三章 忘却の砂時計

その夜、悪夢はかつてないほど鮮明に俺を襲った。

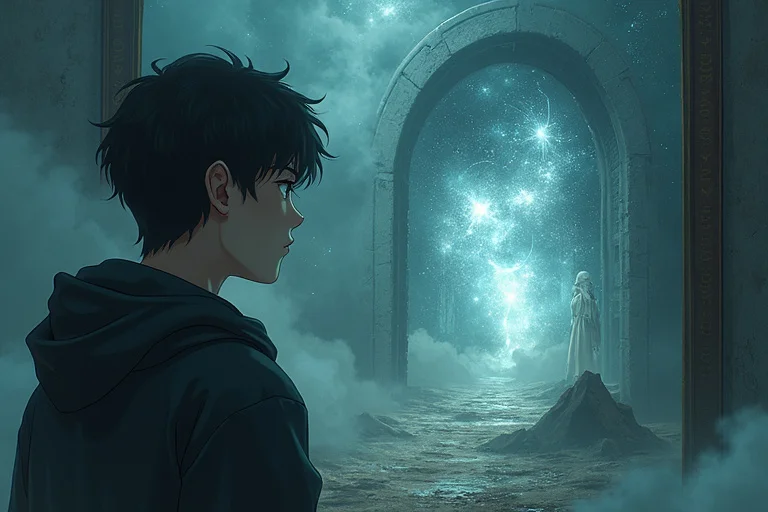

廃墟の街。無数の亡骸。そして、俺を指差す無数の手。だが、今夜は違った。その光景の中心に、俺自身がいた。だが、それは今の俺ではない。身体が透き通り、今にも消え入りそうな、おぼろげな人影。それが、過去の俺だった。

――違う。指差しているのは、俺ではない。

――あれは、消えゆく俺自身が、世界に「ここにいる」と叫ぶ、無意識の残滓だったのだ。

全ての記憶が繋がった。

俺は、かつてこの能力を暴走させ、一つの街を丸ごと世界から消し去った。その反動で、俺自身も『忘却の摂理』によって消滅しかけたのだ。それを防ぐため、俺の無意識は、生き残るために最も近くにいた人間の記憶を奪った。存在を繋ぎ止めるための、最初の「礎」として。

その人間こそが、エラだった。

俺はベッドから飛び起き、眠っているエラの胸元で静かに輝く『忘却の砂時計』に震える手で触れた。

瞬間、砂時計が眩い光を放ち、エラの瞳がゆっくりと開かれる。その目に宿っていたのは、いつもの穏やかな光ではなかった。驚愕、混乱、悲しみ、そして、俺に対する…恐怖。

「…カイ…?」

彼女の声は、か細く震えていた。

「思い、出したわ…。あなた、私から…私の家族を、友達を、私の人生の全てを…あなたが、奪ったのね…!」

エラの頬を涙が伝う。その一筋が、俺の心を焼き切った。俺は怪物だ。愛する人の全てを奪い、その忘却の上に偽りの安らぎを築いてきた、ただの虚ろな器だ。

第四章 君が忘れる世界で

絶望に泣き崩れるエラを前に、俺は自らの存在が、どれほど罪深く、醜いものかを悟った。俺が生きる限り、彼女は奪われた記憶の牢獄に囚われたままだ。

「エラ」

俺は、最後の決意を固めて、彼女の前に跪いた。

「俺を、忘れてくれ」

「…え?」

「君が俺という存在を完全に忘れ去った時、この呪いは解ける。俺が喰らった全ての記憶は、本来の持ち主へと還るんだ。君の記憶も、全て」

エラは、嗚咽しながら首を横に振る。憎い。けれど、偽りの時間の中で育まれた愛もまた、本物だったのだ。その葛藤が、彼女を苦しめている。

「そんなこと…できるわけない…!」

「できる。君がそう望めば」

俺は彼女の涙を拭い、微笑んだ。それは、喰らった誰かの記憶から借りてきたものではない、生まれて初めての、俺自身の笑顔だったかもしれない。

「君が忘れた世界で、君が幸せに生きてくれるなら、それでいい。それが、俺の唯一の償いだ」

長い沈黙の後、エラはこくりと頷いた。彼女の瞳から、俺という存在がゆっくりと消えていくのが分かった。俺の輪郭が薄れ、指先から光の粒子となって崩れ始める。

意識が遠のく中、俺が見た最後の光景。

それは、俺に関する一切を忘れ去り、しかし、長年背負ってきた重荷から解放されたかのように、どこか安らかで、穏やかな微笑みを浮かべるエラの顔だった。

彼女の手から、『忘却の砂時計』が静かに滑り落ち、床に触れた瞬間、サラサラと銀色の砂へと還っていった。

世界に、朝が来る。奪われた者たちの記憶が還り、真の調和が訪れる、新しい朝が。