柏木拓也の三十年に満たない人生は、退屈という言葉で要約できた。単調な仕事、代わり映えのしないアパートの一室、週末に一人で飲む安物のウイスキー。そんな灰色の日々に、ある日、唐突に色が投げ込まれた。いや、色というよりは、異物と言うべきか。

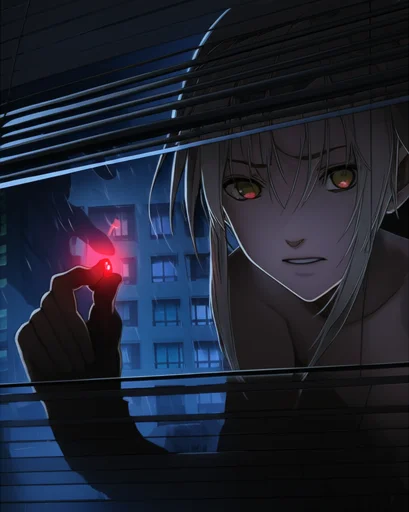

残業を終え、コンビニ弁当をぶら下げて帰宅した部屋の壁に、それはあった。見慣れたクリーム色の壁紙に、ぽつんと取り付けられた、真新しい赤いスイッチ。プラスチック製の、どこにでもあるような、しかし、ここにあるはずのないスイッチ。その下には、走り書きのメモがテープで貼られていた。

『絶対に押すな』

柏木は瞬時に部屋の隅々まで視線を走らせた。誰かが侵入した形跡はない。鍵はかかっていた。管理会社からの連絡もない。これは、手の込んだ悪戯か? 友人の少ない自分に、こんな悪戯をする人間がいるとも思えない。

その夜、柏木はスイッチから目を離せずに眠りについた。

翌日からも、スイッチは柏木の心をじわじわと侵食した。仕事中も、食事中も、あの赤い四角と『押すな』という命令が頭にちらつく。押したらどうなる? 爆発でもするのか。けたたましいブザーが鳴るのか。それとも、何も起こらないのか。

禁止されれば破りたくなるのが人の性だ、と誰かが言っていた。退屈な日常に開けられた小さな非日常の穴。その穴の向こう側を覗いてみたいという抗いがたい欲求が、日増しに強くなっていく。

一週間が過ぎた金曜の夜。ウイスキーをいつもより多めに煽った柏木は、ふらりと壁の前に立った。

「……馬鹿馬鹿しい」

呟きながら、彼は赤いスイッチに指を伸ばした。心臓が早鐘を打つ。乾いた唾を飲み込み、意を決して、押した。

カチッ。

軽い、乾いた音が部屋に響いた。それだけだった。照明が消えるわけでも、サイレンが鳴るわけでもない。柏木は数分間、身構えていたが、部屋は静寂に包まれたままだった。

「……なんだよ、これ」

拍子抜けした彼は、悪戯に振り回された自分が急に滑稽に思え、自嘲気味に笑ってベッドに倒れ込んだ。

翌朝、アパートの前が騒がしいので窓から覗くと、消防車が停まっていた。住人たちが不安げに囁き合っている。柏木も外に出て、管理人に話を聞いた。

「いやあ、大変でしたよ。昨日の夜中、真下の102号室でボヤ騒ぎがありましてね。幸い、すぐに消し止められたんですが……」

心臓が、嫌な音を立てて跳ねた。昨夜、自分がスイッチを押した、あの時間に?

「偶然だ」柏木は自分に言い聞かせた。「ただの偶然に決まってる」

だが、疑念は黒い染みのように心に広がっていく。彼はスイッチに触れるのをやめた。見ないように努めた。しかし、それはそこにある。押されるのを待っているかのように、静かに存在し続けている。

次の衝動は、二週間後にやってきた。

取引先とのトラブルで理不尽に叱責され、自棄になった夜だった。彼は無言で部屋に戻り、一直線にスイッチに向かった。もはや、ためらいはなかった。怒りと、わずかな期待を込めて、再びスイッチを押した。

カチッ。

その瞬間、真上から「ドンッ!」という凄まじい音が響いた。天井が抜けるかと思うほどの衝撃音。柏木は恐怖でその場に凍りついた。上の階の302号室で、何かが起きた。恐ろしくて確かめにも行けず、彼は布団を頭までかぶって震えながら夜を明かした。

翌日、アパートの掲示板に、一枚の訃報が貼り出されていた。

『302号室の鈴木様が、昨夜、心不全によりご逝去されました』

柏木は血の気が引くのを感じた。あの音は、鈴木さんが倒れた音だったのだ。

もう、偶然では済まされない。

このスイッチは、自分の知らない誰かの『不運』と繋がっている。押せば、この世界のどこかで、誰かが不幸になる。柏木は恐怖のあまり、スイッチの上にガムテープを何重にも貼り付け、固く封印した。

日常は戻らなかった。灰色の世界は、今や死の影が常にちらつくモノクロの世界へと変貌していた。スイッチを押したい衝動と、犯してしまった罪への恐怖。柏木は日に日にやつれていった。

そして、運命の日が訪れる。

会社で、自分が心血を注いできたプロジェクトから、些細なミスを理由に外されたのだ。上司の嘲笑が耳にこびりついて離れない。すべてがどうでもよくなった。

アパートに転がり込むと、柏木は獣のように吠えながらガムテープを引き剥がした。

「ああ、そうさ! 俺が押したんだ!」

憎悪に顔を歪め、彼はスイッチを狂ったように連打した。カチッカチッカチッ!

「誰でもいい! どこかの誰か! 俺みたいに不幸になれ!」

軽いクリック音が、空虚な部屋に虚しく響き渡った。

翌日。

柏木は恐る恐るニュースを確認し、ネットを検索した。だが、大きな事件や事故の報道はない。近所で変わったこともないようだ。何も、起きていない。

「……そうか。全部、俺の思い過ごしだったのか」

力が抜け、その場にへたり込む。火事も、鈴木さんの死も、本当にただの偶然だったのだ。自分は、ただのスイッチに怯える哀れな道化だった。虚しさが込み上げる。

その時、ピンポーン、とインターホンが鳴った。

ドアを開けると、スーツ姿の男が二人、無表情で立っていた。

「柏木拓也さんですね」

男の一人が、手にしたタブレット端末の画面を柏木に向けた。そこには、柏木の部屋の内部を映した映像と、グラフが表示されている。

「我々は『事象相関研究所』の者です。ご協力、誠にありがとうございました」

「……は?」

「そのスイッチは、被験者の主観的悪意が、ランダムな負の事象発生に与える影響を観測するための装置です」

男は淡々と説明した。

「もちろん、スイッチ自体に物理的な効果はありません。火事もご老人の死も、あなたとは無関係の、統計上起こりうる偶然です。しかし、あなたはそれを自分の行為と結びつけた。それこそが、我々の求める貴重なデータなのです。『不幸が起きるかもしれない』と認識しながら、それでもなおスイッチを押す人間の心理。昨夜のあなたの行動は、実に興味深いサンプルでした」

柏木は言葉を失った。全身の血が凍りつく。

「さて」男はにやりと笑った。「実験は次のフェーズに移行します」

もう一人の男が、アタッシェケースから、全く同じ赤いスイッチを取り出した。

「今度はこれを、あなたの隣、202号室に取り付けます。あの部屋の被験者がスイッチを押すと、ごく低い確率で、あなたに不幸な出来事が起きる……かもしれません。もちろん、それもただの偶然でしょうが」

男たちは、嘲るような笑みを残して去っていった。

柏木の部屋には、忌まわしい赤いスイッチが一つ。そして壁の向こうには、自分の運命を握るかもしれない、もう一つのスイッチ。

カチッ、という幻聴が聞こえた気がした。

本当の地獄は、これから始まるのだと、柏木は悟った。