アスファルトに溶け落ちた夏の陽炎のように、神崎隼人の日常から恋人・美咲が消えて半年が過ぎた。警察は家出と結論づけたが、隼人には到底信じられなかった。あの朝、いつも通り「いってきます」と笑った彼女が、自ら姿を消すはずがない。彼女の部屋は、半年前のあの日から時が止まったままだ。彼女の愛用していたマグカップも、読みかけの本も、すべてが主の帰りを待っている。

校正者である隼人の仕事は、文章の誤りを見つけ出すことだ。一文字の欠落、句読点のズレ。彼は、日常に潜む僅かな違和感を見過ごせない性分だった。だからこそ、美咲の失踪という巨大な「誤植」が許せなかった。

その日も、赤字を入れるインクの匂いが充満する書斎で、隼人は無意識にブラウザを開いていた。美咲のSNSアカウント。更新は半年前で止まっている。だが、ふとログイン履歴に目をやった瞬間、心臓が鷲掴みにされたように跳ねた。失踪から一週間後の深夜、一度だけログインされた形跡がある。隼人は震える指でIPアドレスを追跡した。表示されたのは、自宅から数ブロック先にある、古い喫茶店の名前だった。「カフェ・ノクターン」。

錆びついた看板が傾ぐその店は、昼間だというのに夜の帳が下りたように薄暗かった。カウンターの奥で、年配のマスターが黙々とグラスを磨いている。隼人が差し出した美咲の写真に、マスターは一瞥をくれただけだった。「さあ、見覚えはありませんな」。低い声は、店内に流れるショパンのノクターンに溶けて消えた。

嘘だ、と隼人は直感した。彼の視線は、客を値踏みするような冷たさを帯びていた。諦めきれない隼人は、それから何度となく店に足を運んだ。コーヒーの味もわからないまま、ただカウンターの隅に座り、店内の空気に神経を集中させる。何か手がかりはないか。彼女が残した微かな残響が、この店のどこかに響いているはずだ。

ある雨の日、隼人は店の片隅に置かれた分厚いノートに気づいた。客が自由に書き込める伝言ノートだ。何かに導かれるようにページをめくっていく。そして、指が止まった。見慣れた、少しだけ右上がりの、愛らしい文字。

『Kへ。約束のものは、いつもの場所に。』

美咲の筆跡だった。日付は、失踪の三日前。Kとは誰だ? 約束のものとは? そして、「いつもの場所」とはどこを指すのか。隼人の頭の中で、バラバラだったピースが不穏な音を立てて動き始めた。

「いつもの場所」。その言葉は、隼人の脳を執拗に叩き続けた。彼は美咲の部屋に戻り、狂ったように彼女の私物を調べ始めた。日記、アルバム、手紙の束。だが、どこにもヒントは見当たらない。焦燥感が全身を焼き尽くす。諦めかけたその時、本棚の最も奥、普段は目に触れない場所に置かれた化粧品の空き箱に指が触れた。軽い。だが、中で何かがカタリと音を立てた。

箱を開けた瞬間、隼人は息を呑んだ。中に入っていたのは、見慣れない小さな鍵と、一枚の写真。そこに写っていたのは、満面の笑みを浮かべる美咲と、その隣で穏やかに微笑む「カフェ・ノクターン」のマスターだった。あの男だ。「見覚えはない」と言い放った、あの男が、美咲と親しげに肩を並べている。

血が逆流するような感覚。裏切られた。あの男は、すべてを知っていて嘘をついたのだ。Kとは、マスターのことだったのか。隼人は鍵を固く握りしめ、夜の闇へと飛び出した。

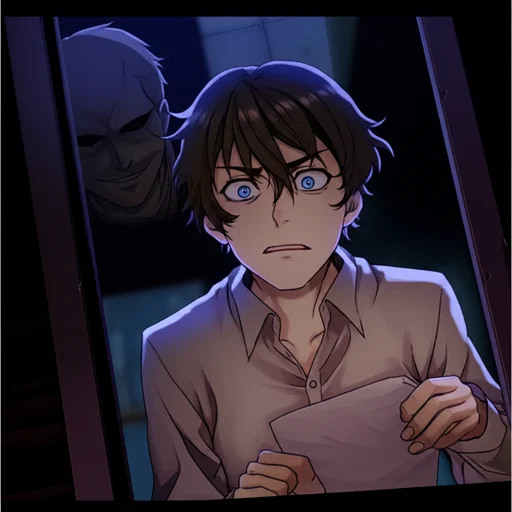

閉店後の「カフェ・ノクターン」は、死んだように静まり返っていた。隼人が箱の中の鍵をドアノブに差し込むと、吸い込まれるように回り、重い音を立てて扉が開いた。侵入の罪悪感よりも、真実へ近づく高揚感が勝っていた。カウンターを抜け、店の奥にあるマスターの私室と思われる部屋へ忍び込む。そして、隼人はその光景に凍りついた。

壁の一面が、写真で埋め尽くされていた。すべて、隼人の写真だった。書斎で仕事をする姿、コンビニで買い物をする姿、公園のベンチでうたた寝をする姿。それは、隼人自身の記憶の断片でありながら、すべてが盗撮されたものだった。誰が、何のために。

混乱する隼人の視線が、机の上に置かれた一通の封筒に吸い寄せられた。美咲の字で『隼人さんへ』と書かれている。震える手で封を開けると、そこには絶望的な真実が記されていた。

『ごめんなさい。もうあなたの歪んだ愛情には耐えられません。私の行動をすべて把握し、友人との関係まで支配しようとするあなたから、私は逃げることにしました。Kさん(マスター)が、あなたがどれだけ異常かという証拠写真と共に、私の逃亡を手伝ってくれます。さようなら』

手紙が手から滑り落ちた。歪んだ愛情? 支配? 違う。あれは愛だったはずだ。彼女を心配するあまり、スマートフォンの位置情報を確認したこと。彼女が男友達と会うのを、不安で堪らず止めたこと。それらはすべて、彼女を守るための、純粋な愛情だったはずだ。だが、脳裏に蘇る記憶の中の美咲は、いつも怯えたような、諦めたような瞳をしていた。

「……気づいてしまったか」

背後から、マスターの静かな声がした。いつの間に現れたのか、彼は隼人の背中をただじっと見つめていた。

「彼女はもう、君の檻には戻らない。本当に彼女を想うなら、これ以上追うな。それが、君が彼女にしてやれる、最後の愛情だ」

隼人は何も言い返せなかった。壁一面の自分自身の姿が、醜い怪物のように見えた。自分が信じていた「愛」という名の檻が、どれほど美咲を傷つけ、追い詰めていたのかを、今、この瞬間に突きつけられたのだ。

店を飛び出すと、冷たい雨が顔を打ちつけた。ずぶ濡れのまま自宅へたどり着く。美咲の部屋は、もう彼女の温もりを感じさせない、ただの空虚な空間に成り果てていた。彼女が残した香水の甘い香りさえ、今は息苦しいだけだった。

隼人は、美咲を探すのをやめた。それは諦めではなかった。彼女の選択を受け入れるという、彼が生まれて初めて示す、本当の意味での「愛」だったのかもしれない。

数日後、隼人は美咲の部屋を片付け始めた。窓を大きく開け放つと、淀んだ空気が初夏の新しい風と入れ替わっていく。彼の半年間に及んだ狂気じみた「捜索」は終わった。だが、自分自身の歪みと向き合うという、終わりなき旅が、今、静かに始まったことを、彼は知っていた。がらんとした部屋に一人、隼人はただ窓の外を流れる雲を見つめていた。