始まりは、些細な郵便物の誤配達だった。

俺、佐伯健人(さえきけんと)の住むマンションの集合ポストに、見知らぬ宛名の手紙が届くようになったのは、ひと月ほど前のことだ。宛名は「倉田岬様」。差出人はいつも同じ、インクが滲んだ「K」というイニシャルだけ。俺は機械的に「宛先違い」と赤ペンで書き、近所のポストに投函し直す日々を送っていた。このマンションに倉田岬なんて人物はいない。管理人にも確認済みだ。

日常に紛れ込んだ小さなノイズ。最初はそれくらいの認識だった。だが、手紙は雨の日も風の日も、まるでストーカーのように毎日届いた。ある金曜の夜、疲労困憊で帰宅した俺は、ポストの中にいつもの手紙を見つけた。しかし、その日はいつもと違った。封が、わずかに開いていたのだ。

誰かが見たのか? 配達員のミスか? 脳裏をよぎる疑問と、抗いがたい好奇心。俺は誰に咎められるでもないのに周囲を窺い、エレベーターの中でそっと中身を覗き見た。そこには、流麗だがどこか神経質そうな文字が並んでいた。

『岬へ。今朝、君がベランダでコーヒーを飲む姿が見えたよ。水色のマグカップ、新しいものかな? とても素敵だ。 Kより』

背筋が凍った。俺の部屋は7階だ。向かいのビルからかろうじて見える距離だが、マグカップの色まで判別できるだろうか。そして、俺は今朝、確かに水色のマグカップでコーヒーを飲んでいた。それは先週、自分へのご褒美に買ったばかりのものだ。

偶然だ。そうに決まっている。倉田岬というかつての住人が、俺と似た生活習慣を送っていただけだ。震える手で手紙を封筒に戻し、俺はその夜、生まれて初めてカーテンをきっちりと閉め切って眠った。

しかし、「K」の監視は、そこからさらに精度を増していく。

『岬、昨夜は遅くまで仕事だったようだね。部屋の明かりが消えたのは2時14分。無理はしないでほしい。 Kより』

『岬、君の好きなサスペンスドラマ、僕も見たよ。犯人のトリックには気づいたかい? 今度、答え合わせをしよう。 Kより』

手紙はもはや、倉田岬という架空の存在に向けられたものではなかった。それは紛れもなく、俺、佐伯健人の生活を覗き見た記録だった。差出人「K」は、俺を「岬」という女だと誤解しているストーカーなのだ。恐怖がじわじわと理性を侵食していく。警察に相談したが、「具体的な被害がないと動きようがない」と、まともに取り合ってもらえなかった。俺は独り、見えない敵の視線に怯えるしかなかった。

そして、運命の夜が来た。

『岬、もう我慢できない。今夜、君に会いに行く。合鍵は、もう手に入れたんだ。 Kより』

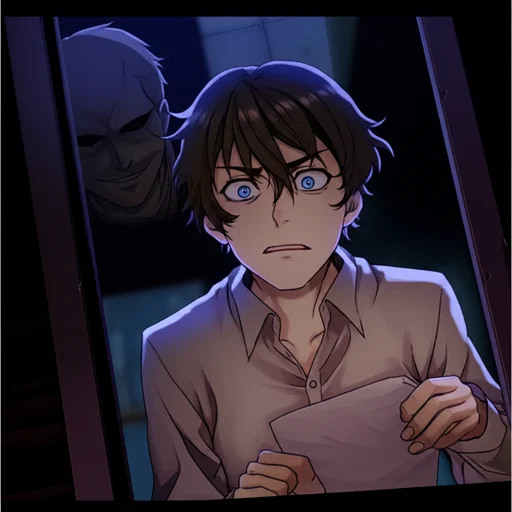

合鍵? ありえない。俺は鍵を落としたこともなければ、誰かに預けたこともない。だが、手紙の主の異常性を考えれば、どんな手を使ってもおかしくなかった。俺は部屋中の家具で玄関ドアを塞ぎ、金属バットを握りしめて息を殺した。

夜が更け、時計の針が12時を回る。静寂が支配する部屋に、不意に金属音が響いた。

カチャリ。

玄関の鍵穴に、何かが差し込まれる音。心臓が喉から飛び出しそうだった。ガチャ、ガチャ、とドアノブが激しく揺れる。しかし、バリケードのおかげでドアはびくともしない。やがて、ドアの向こうの気配は諦めたように遠ざかっていった。

俺はへなへなと床に座り込んだ。助かった。だが、安堵は一瞬で吹き飛ぶ。ドアポストから、ひらりと一枚の紙が差し入れられたのだ。

震える手で拾い上げる。そこには、今までと同じ、神経質な筆跡があった。

『どうして開けてくれないんだい、岬。君の好きな店のチーズケーキ、ちゃんと買ってきたのに。

追伸:僕の名前は、健人だ。君と同じ名前だよ。驚いたかい?

―――君の、健人より』

健人(Kento)。

「K」の正体。

血の気が引いた。全身から急速に温度が失われていく。

ストーカーは、俺を女だと勘違いしていたのではなかった。俺が佐伯健人だと知った上で、あえて「岬」と呼び、俺の日常を記し、恐怖を煽り、嬲っていたのだ。何のために? その歪んだ愛情表現の先に、何があるというのか。

合鍵は手に入らなかったようだ。だが、奴は俺の名前を知っている。住所も、生活リズムも、好きなドラマも、マグカップの色さえも。

俺はゆっくりと立ち上がり、おそるおそるドアスコープを覗いた。

誰もいない。暗い廊下が広がっているだけだ。

だが、確信があった。奴はまだ近くにいる。俺の反応を楽しんでいる。

その時、静寂を破って、スマートフォンが震えた。登録のない番号からの着信。恐怖に指がこわばり、なかなか応答ボタンが押せない。数秒の葛藤の末、俺は意を決して通話を開始した。

耳元に、スピーカー越しのノイズと共に、ぞっとするほど穏やかな男の声が響いた。

「……もしもし、健人くん? ああ、いや。僕だけの、愛しい岬」

声は、ドアのすぐ向こうから聞こえている気がした。