第一章 静寂の訪問者

神保町の古書街の外れに、桐島蒼の営む「霧と本」はひっそりと佇んでいた。埃とインクの匂いが混じり合った静寂だけが、彼の友人だった。蒼は、人と深く関わることを極端に避けて生きてきた。本の世界は安全で、裏切らない。そのページをめくる指先だけが、彼の外界との唯一の接点だった。

その日、店のドアベルが乾いた音を立てた。入ってきたのは、三十代半ばほどの、ひどくやつれた女性だった。纏う空気は灰色で、まるで長い雨に打たれ続けた古着のようだった。彼女は一冊の文庫本をカウンターに置いた。海外の古い恋愛小説だ。

「これを、買い取っていただけますか」

か細く、けれど芯のある声だった。蒼は感情を殺したまま本を手に取る。使い古されてはいるが、丁寧に扱われてきたことが分かる。何気なくページをめくったその時、一枚の栞が目に留まった。ただの栞ではない。万年筆の青いインクで、震えるような文字が綴られていた。

『私の代わりに、この物語の結末を見届けてください』

そして、その下には古びたアパートの住所が一つ。蒼は眉をひそめた。奇妙な依頼だ。顔を上げると、女性はただじっと蒼の目を見ていた。その瞳の奥には、計り知れないほどの深い疲労と、何かを諦めたような静けさが広がっていた。

「……分かりました。三百円になります」

蒼が事務的に告げると、彼女は小さく頷き、金を受け取ると一礼して店を出ていった。まるで、重い荷物をようやく下ろしたかのように、その背中は少しだけ軽く見えた。

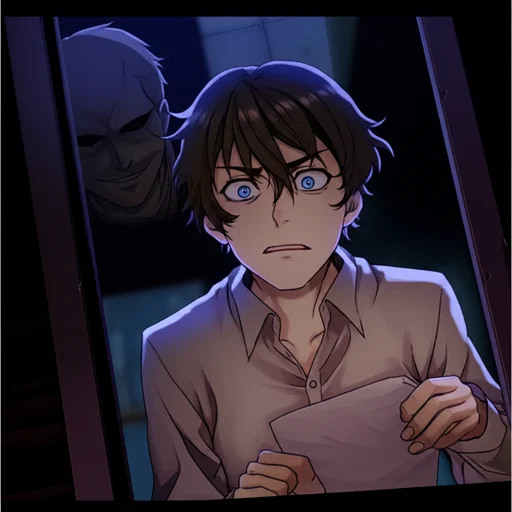

蒼は栞を抜き取り、本を値付けして棚に戻した。奇妙な出来事ではあったが、都会の片隅では時折こういうこともある。彼はすぐに日常に戻り、本の整理を始めた。しかし、その夜、何気なくつけたテレビのニュースが、彼の静寂を打ち破った。

『本日午後、都内のマンションから女性が飛び降り、死亡が確認されました。女性の身元は……』

画面に映し出された顔写真。それは、昼間、店を訪れたあの女性だった。早乙女莉奈、三十六歳。蒼の全身から血の気が引いた。彼女が最後に訪れた場所は、おそらく自分の店だ。あの栞に込められた言葉が、鉛のように蒼の心に沈み込んでいく。結末を見届けてください――それは、彼女の遺言だったのか。

自分の無関心が、彼女の最後の訴えを退けたのかもしれない。その夜、蒼は初めて、本のインクの匂いの中に、死の気配を感じながら眠りについた。

第二章 遺された執念

数日後、蒼は意を決して、あの栞に書かれた住所を訪ねていた。罪悪感と、それを上回る抗いがたい好奇心に突き動かされていた。古びたアパートの二階、錆びた鉄のドアを開けると、カビと埃の匂いが鼻をついた。早乙女莉奈が、命を懸けて守ろうとした部屋。

中は、執念の城だった。壁一面に貼られた地図、人物相関図、そして無数のメモ。床には資料の山が崩れ落ち、足の踏み場もない。それらすべてが、一つの事件を示していた。

『月島航(つきしま わたる)君 連続失踪事件』

十年前に報道を賑わせた未解決事件。当時二十二歳の大学生だった月島航が、ある日忽然と姿を消した。警察の捜査は難航し、やがて世間の記憶からも薄れていった。しかし、この部屋では、事件の時間が止まっていた。莉奈は、航の恋人だったのだ。彼女はたった一人で、十年という長すぎる時間、彼を探し続けていた。

蒼は、床に散らばった調査記録を一つひとつ拾い集め始めた。莉奈の几帳面な文字で綴られたノート、聞き込みの音声データ、航との思い出が詰まったアルバム。最初は、彼女の死に対する義務感だった。だが、記録を読み解くうちに、蒼は次第に引き込まれていった。

そこには、航への狂おしいほどの愛と、決して消えることのない希望が満ち溢れていた。「航君は生きている。必ず見つけ出す」。その言葉は、呪文のように何度もノートに繰り返されていた。莉奈の十年は、航を探すためだけの十年だった。

蒼は自分の人生を省みた。人との関わりを避け、感情の波風が立たないように、静かな港に停泊し続けてきた自分。それに比べて、莉奈の生き様はなんと激しく、痛々しく、そして美しいのだろう。彼女の執念は、蒼がずっと蓋をしてきた「誰かを想う」という感情の奔流を、少しずつ溶かし始めていた。

アルバムの写真に写る月島航は、屈託なく笑う青年だった。その隣で幸せそうに微笑む莉奈。二人の時間が、そこには確かに存在した。蒼は、この物語の結末を見届けなければならないと、強く思うようになっていた。それはもはや義務感ではなく、莉奈という一人の人間の生き様に対する、心からの敬意だった。

第三章 共犯者の記憶

莉奈の調査は、驚くほど核心に迫っていた。彼女が最後に追っていたのは、航が持っていたという一冊の日記帳だった。蒼は部屋の隅で、他の本に紛れて埃をかぶっていたその日記を、ついに見つけ出した。表紙には『航海日誌』とだけ記されている。

ページをめくると、そこには莉奈の知らない航の姿があった。彼は、治療法の見つかっていない重い病を患っていたのだ。日に日に弱っていく自分を、愛する莉奈に見せたくない。彼女の未来を、自分のせいで縛り付けたくない。その一心で、彼は自ら姿を消す計画を立てていた。失踪ではなく、愛する人を守るための、悲しい自己犠牲。

「莉奈、ごめん。君を愛しているから、僕は消える」

その一文に、蒼は胸を締め付けられた。莉奈が十年かけて追い求めた真相は、こんなにも切ないものだったのか。彼女がこれを知れば、どれほど苦しんだだろう。いや、あるいは救われたのだろうか。

蒼は、震える手で最後の日記を読み進めた。そして、信じられない一文に目を奪われた。

『この無謀な計画を、笑いながらも手伝ってくれたのは、大学でただ一人の友人だった桐島だけだ。あいつがいなければ、僕はきっと途中で挫けていただろう。本当に感謝している』

――桐島。

その名前を見た瞬間、蒼の頭の中で、錆びついた歯車が軋みながら回り始めた。忘却の海の底に沈めていた記憶の断片が、激しい勢いで浮上してくる。

大学時代。いつも輪の中心で太陽のように笑っていた航。その傍らで、分厚い本を盾に、いつも俯いていた自分。そうだ、僕たちは友人だった。航だけが、僕の心の壁を軽々と越えて、話しかけてきた。

そして、思い出した。あの雨の日の喫茶店。航がやつれた顔で、自分の病と「失踪計画」を打ち明けてきた時のことを。僕は、彼の深刻な悩みを、どこか現実味のない物語のように聞いていた。人の深い感情に向き合うのが怖くて、「まるで小説みたいだな」と、無神経な言葉を返した。そして、彼の計画に、何の疑問も持たずに手を貸してしまった。アリバイ工作を手伝い、彼が姿を消すのを見届けた。

その罪悪感から逃れるために、僕は航に関するすべての記憶を、心の奥底にある鍵のかかった小部屋に封じ込めたのだ。古書店を始めたのも、人ではなく、物語の中に逃げ込むためだった。

愕然とする蒼の脳裏に、店を訪れた莉奈の顔が蘇る。彼女のあの静かな瞳。あれは諦めではなかった。彼女は、すべてを知っていたのだ。僕が、航の失踪を手伝った唯一の「共犯者」であることを突き止め、最後の望みを託しに来たのだ。

『私の代わりに、この物語の結末を見届けてください』

それは、僕への静かな告発であり、同時に、航の物語を終わらせてほしいという、悲痛な祈りだった。

第四章 星空のレクイエム

全身を貫く激しい後悔に、蒼はその場に崩れ落ちた。自分の臆病さと無関心が、莉奈を十年も苦しめ、死に追いやったのだ。僕が記憶の蓋を開けていれば。もっと早く、彼女の前に現れていれば。しかし、後悔はいつだって、取り返しのつかない過去にしか届かない。

蒼は、莉奈の日記と航の『航海日誌』を強く握りしめた。これは二人の物語だ。そして、僕が結末を見届けなければならない物語だ。

航が最後に向かったとされる場所は、日記に記されていた。伊豆半島の先にある、小さな海辺の療養所。蒼は電車を乗り継ぎ、夕暮れの海が広がるその場所へと向かった。

療養所の職員は、航のことを覚えていた。彼は数年前に、静かに息を引き取ったという。そして、職員は一通の古びた封筒を蒼に手渡した。「桐島さんという方がいつか訪ねてきたら、渡してほしいと」。

震える手で封を開ける。そこには、航の懐かしい筆跡があった。

『蒼へ。もし君がこれを読んでいるなら、莉奈が君を見つけ出したんだろうな。すまない、重荷を背負わせて。でも、君しかいなかったんだ。君はいつも、物語の登場人物の痛みを、まるで自分のことのように感じていただろう? だから、いつか現実の世界でも、誰かの心の痛みが分かる人間になるって、僕は信じていた。どうか、莉奈の心を救ってやってほしい。彼女の物語を、悲劇のまま終わらせないでくれ』

涙が、手紙の上に次々と落ちた。航は、僕を赦していた。それどころか、信じてくれていたのだ。僕が、自分の殻を破ることを。

蒼は療養所を出て、星が降り注ぐ夜の海岸を一人歩いた。寄せては返す波の音が、まるで誰かの嗚咽のように聞こえる。航と莉奈、二人の十年分の想いが、冷たい潮風となって蒼の頬を撫でていった。

彼はもう、逃げないと決めた。二人の人生を背負うことは、贖罪だ。しかし、それはもはや苦しいだけの重荷ではなかった。他人と深く関わることの痛みと、そこから生まれる温かさを、彼は初めて知ったのだから。

東京に戻った蒼は、自分の店「霧と本」の扉を開けた。埃とインクの匂いが、前とは少しだけ違って感じられた。彼は、莉奈が置いていったあの恋愛小説を手に取る。そして、物語の最後のページの、広い余白に、万年筆で静かに言葉を書き加えた。

『物語は終わらない。誰かの心に栞を挟み、その記憶の中で生き続ける。たとえ忘却の海に沈んでも、必ず誰かが見つけ出してくれる』

ドアベルが鳴り、一人の客が入ってくる。蒼は、穏やかな、そして少しだけ寂しそうな微笑みを浮かべて、顔を上げた。

「いらっしゃいませ」

彼の店は、もうただの古書店ではなかった。行き場を失った物語と、その語り部たちの魂が、静かに集う場所になったのだ。それは、桐島蒼にとっての、長く、そして静かな贖罪の始まりだった。