湿ったコンクリートの匂いで意識が浮上した。

目を開けると、視界に映ったのは錆びた鉄製の非常階段と、月明かりに濡れるゴミ袋の山。自分が誰で、なぜこんな薄汚い路地裏に倒れているのか、全く思い出せなかった。ひどい頭痛が思考を鈍らせる。ポケットを探ると、安っぽい金属の感触があった。アパートの鍵だろうか。それともう一つ、くしゃくしゃになった一枚の写真。

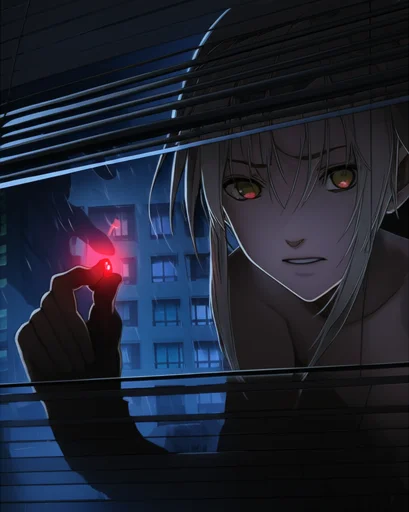

フラッシュの光で少し白飛びした写真には、儚げに微笑む美しい女性が写っていた。裏を返すと、そこには震えるような筆跡でこう書かれていた。

『リナを信じるな』

自分の字だろうか。だとしたら、俺は一体何から逃げようとしていたんだ?

鍵は、古びたアパートの一室にぴったりと合った。恐る恐るドアを開けると、そこはがらんとしたワンルームだった。生活感の希薄な部屋。俺はここで暮らしていたという実感は、ひとかけらも湧いてこない。

クローゼットの奥に隠されていたボストンバッグを見つけたのは、偶然だった。中には、分厚い札束と、ずしりと重い黒光りする拳銃。背筋が凍った。俺は一体、何者なんだ。ジャーナリストか、スパイか、それともただの犯罪者か。

その時、静寂を破ってインターホンが鳴った。モニターに映っていたのは、写真の女性だった。リナ。

ドアを開けると、彼女はわっと泣き崩れ、俺の胸に顔を埋めた。

「カイト……! よかった、無事だったのね……!」

カイト。それが俺の名前らしい。彼女は俺の恋人で、俺はフリーのジャーナリストなのだと語った。巨大企業の不正を追う過程で、組織に襲われ、行方がわからなくなっていたのだという。

「何も思い出せないんだ」

そう告げると、リナは悲しそうに瞳を潤ませた。「大丈夫。私がそばにいるわ。少しずつ、取り戻していきましょう」

彼女は甲斐甲斐しく俺の世話を焼き、失われた二人の思い出を語って聞かせた。その優しさに、俺の心は揺らいだ。『リナを信じるな』というメモは、襲撃犯が俺を混乱させるために残した偽物なのかもしれない。そう思い始めた矢先だった。

街を歩いていると、一人の男に腕を掴まれた。

「カイトだな。俺はタツヤ。あんたの協力者だ」

鋭い目つきの男は、低い声で囁いた。

「あの女は敵だ。お前を騙して、不正の証拠を奪おうとしている。奴は企業の人間だ。俺を信じろ。証拠はどこだ?」

リナとタツヤ。どちらかが嘘をついている。あるいは、二人とも。俺の頭の中にある空白は、都合の良いキャンバスのように、彼らの言葉で塗りつぶされていく。俺は誰で、何を成し遂げようとしていたのか。真実は霧の向こう側だ。

決断の時が来た。

「明日、証拠の受け渡し場所に来て。全てを終わらせましょう」リナは懇願するように言った。

「奴らの罠だ。行けば消される。証拠は俺に渡せ」タツヤは凄むように言った。

俺は、両方に「わかった」と答えた。

翌日、指定された湾岸地区の廃工場に足を踏み入れる。潮の香りと鉄錆の匂いが混じり合う。中央には、リナが一人で立っていた。彼女の背後に、タツヤが銃を構えて姿を現す。

「カイト! そいつに証拠を渡すな!」

「彼を信じちゃだめ! あなたを裏切ったのはその男よ!」

二人の怒号が飛び交う中、俺の頭を割るような激痛が走った。そうだ、思い出した。全て。

目の前の二人は、俺が追っていた巨大企業の人間などではない。彼らは、俺がターゲットにした犯罪組織の幹部だ。俺はジャーナリストではない。彼らから大金を横領し、逃亡を図った詐欺師、カイトだ。

リナとタツヤは、組織内で敵対する派閥のリーダー。それぞれが俺を利用して、横領された金と組織の主導権を奪い合っていたのだ。

『リナを信じるな』。確かに俺が書いたメモだ。彼女の狡猾さと執念深さは、タツヤの比ではない。事故で記憶を失ったのは計算外だったが、結果的に好都合だったかもしれない。

俺は、ゆっくりと口角を上げた。

「ああ、思い出したよ」

二人の顔に驚きと警戒の色が浮かぶ。

「君たちが血眼で探している金は、もうここにはない」

俺がポケットから取り出したスイッチを押すと、工場の入り口付近でけたたましい爆発音が轟いた。予め仕掛けておいた陽動だ。混乱に乗じて建物の影に滑り込み、闇に紛れてその場を離脱する。

雑踏に紛れ、俺は使い捨ての携帯で電話をかけた。相手は、俺が金の隠し場所と高飛びの段取りを託した、唯一の共犯者だ。

「ああ、俺だ。計画変更だ。少し記憶が飛んで手間取ったが、ゲームはこれからだ」

電話の向こうで、相手が安堵したように息を吐くのがわかった。俺は空を見上げ、不敵に笑う。

空白だったはずの頭脳は、かつてないほどクリアに、次のターゲットを捉えていた。失われた記憶は、俺を殺しもしたが、同時に俺を生まれ変わらせたのだ。

ショーはまだ、始まったばかりだ。