第一章 歪んだ三面鏡

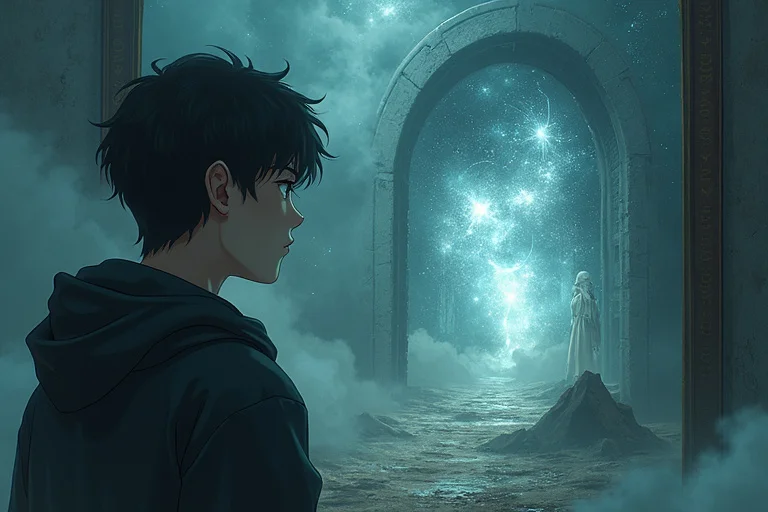

水無月佑樹(みなづき ゆうき)の世界は、常に三人で構成されていた。洗面台の前に立つ。そこにいるのは、もちろん現在の僕。その右隣には、少し背の低い、まだ幼さの残る『過去の僕』が、そして左隣には、ほんの少しだけ輪郭の大人びた『未来の僕』が、鏡の中からじっとこちらを見つめている。いつからこうなったのか、もう思い出せない。物心ついた時から、鏡は僕にとって、過去と未来を同時に映す三面鏡だった。彼らは僕の記憶そのものであり、僕が歩むべき道の羅針盤だった。

その均衡が崩れ始めたのは、梅雨入りを告げる冷たい雨が、アスファルトを黒く濡らしていた日のことだ。鏡の中、十歳の『過去の僕』が、いつもと同じように子供部屋の机で本を読んでいた。だが、その背表紙の色が違った。僕の記憶では、あの時読んでいたのは冒険小説のはずだ。しかし、鏡の中の少年が手にしているのは、見たこともない深紅の装丁の本だった。

「……気のせいか」

呟きは、湿った空気に溶けて消えた。だが、違和感は胸の奥に小さな棘のように突き刺さった。その時からだ。僕は無意識に、祖母の形見である古びた銀製のフォトフレームを、ポケットに入れて持ち歩くようになった。鈍い輝きを放つそのフレームには、どんな写真も飾られていない。ただ、磨かれたガラスの奥に、光の届かない薄暗い空間が広がっているだけ。触れると、ひんやりとした金属の感触が、妙に心を落ち着かせた。

その夜、テレビのニュースが、都心部で起きた原因不明の『集団失踪事件』を報じていた。まるで神隠しだ、とキャスターは強張った声で言った。僕は、そのニュースをどこか遠い国の出来事のように、ただぼんやりと眺めていた。

第二章 色褪せる未来

異変は、静かに、しかし確実に僕の世界を侵食していった。鏡を覗くたび、『過去の僕』は僕の記憶から逸脱していく。高校時代、些細なことで口論になり、それきり疎遠になったはずの親友・健太。鏡の中の『過去の僕』は、記憶とは裏腹に、教室の窓辺で健太と肩を組んで笑い合っていた。まるで、喧嘩など一度もなかったかのように。

翌朝、僕は学校の教室で凍りついた。僕の隣、健太が座っていたはずの席が、そこにはなかった。いや、最初から存在しなかったかのように、机の間隔は均等に保たれ、クラスメイトの誰もが、その不自然な空間に気づいていない。

「なあ、健太は?」

震える声で隣の席の女子に尋ねると、彼女は怪訝な顔で首を傾げた。

「ケンタ?誰、それ」

血の気が引いた。背筋を氷の指がなぞるような悪寒が走る。慌てて家に帰り、鏡を覗き込むと、僕の左隣に立つ『未来の僕』の姿が、陽炎のように揺らぎ、その輪郭が明らかに薄れていた。存在が、希薄になっている。恐怖が喉を締め付けた。

その時、ポケットの中のフォトフレームが、不意に微かな熱を帯びた。取り出して見ると、何も映らないはずのガラス面に、一瞬だけ、ノイズ混じりの光が走った。そこに映っていたのは、間違いなく、僕の記憶の中にだけ存在する、親友・健太の苦しげな笑顔だった。

第三章 存在の証明

消滅は連鎖した。健太だけではない。かつて通った駄菓子屋のおばあさん。大学で一度だけ話したことのある先輩。世界中から、人々が音もなく消えていく。まるで、水彩画に滲んだインクのように、彼らの存在の痕跡は、人々の記憶からも綺麗さっぱり洗い流されていった。僕を除いては。

僕だけが、その空白を、失われた温もりを、覚えていた。そして、その消滅が、鏡の中の『過去の僕』の行動と完全に同期していることに、気づいてしまった。『過去の僕』が、僕の記憶とは異なる選択をするたびに、その選択によって僕と関わらなくなるはずの誰かが、この世界から消滅していくのだ。

僕は自室に閉じこもり、答えを求めて本を読み漁った。哲学書、物理学の専門書、果てはオカルト雑誌まで。だが、どのページをめくっても、僕を苛む問いへの答えは見つからない。僕の記憶が間違っているのか?それとも、世界の方が狂っているのか?鏡に映る『現在の僕』の顔は、日に日に憔悴し、まるで亡霊のようだった。もはや、僕自身の存在の証明さえ、曖昧になっていくようだった。

第四章 時の迷い子

雨が降りしきる午後だった。鏡の中の『過去の僕』が、傘も差さずに家を飛び出していく。僕の記憶にはない行動だ。僕は衝動的に立ち上がった。震える手でコートを掴み、彼を追うように、僕もまた雨の中へと駆け出した。

足が自然と向かったのは、街外れの丘に立つ、古びた天文台だった。子供の頃、取り壊されると聞いて以来、一度も近づいたことのない場所だ。錆び付いた鉄の扉を開けると、埃と古い紙の匂いが鼻をついた。ドーム状の薄暗い空間の中心に、白衣を着た一人の老女が、静かに佇んでいた。

「やっと来たか、時の迷い子よ」

老婆は僕を一瞥するなり、しわがれた声で言った。まるで、僕が来ることをずっと前から知っていたかのように。彼女は、星々の運行を語るように、この世界の真実を語り始めた。

この世界では、人の『存在』は絶対ではない。無数の可能性が重なり合う、不安定な織物のようなものなのだと。そして僕は、ある時間軸の分岐点で、本来なら生まれるはずのなかった『エラー』であり、異なる可能性の『残滓』なのだと告げた。

「お前の存在そのものが、この世界の調和を乱す不協和音なのだよ」

鏡の中の『過去の僕』が見せる不可解な行動は、僕というバグを修正し、世界を本来あるべき姿に戻そうとする、時間軸そのものの自浄作用だったのだ。そして、世界中で起こる人々の消滅は、僕という歪んだ存在が、正しい時間軸へと収束していく過程で発生する、痛ましい副作用に過ぎなかった。

「そのフォトフレームは、消えゆく存在の最後の悲鳴を留めておくための、ささやかな墓標さ」

老女の言葉は、冷たい刃のように僕の胸を貫いた。

第五章 選択の刻

僕の未来が、なぜ消えかかっていたのか。その理由も、もう分かっていた。僕という存在には、そもそも未来など用意されていなかったのだ。僕は、とうの昔に消滅しているべき、過去の幻影に過ぎなかった。

老女は僕に選択を迫った。このまま、不完全な存在として世界を蝕み続けるか。あるいは、自らの存在を放棄し、世界を正しい流れに還すか。

「世界か、お前自身か。選びなさい」

僕は天文台を飛び出し、雨に打たれながら街を彷徨った。僕が生きてきたこの人生は、僕が愛した人々との記憶は、全てが世界を破壊するための呪いだったというのか。ポケットの中で、フォトフレームが冷たく、重かった。取り出して見ると、ガラスの奥に、健太や、名も知らぬ多くの人々の、悲しげな顔が次々と浮かび上がっては消えていく。彼らの無言の叫びが、僕の心を締め付けた。

答えは、もう出ていた。

自宅に戻り、最後の覚悟を決めて鏡の前に立つ。そこには、憔悴しきった『現在の僕』と、もはや半透明になった『未来の僕』がいた。そして、『過去の僕』は――初めて見る、穏やかな表情で、真っ直ぐにこちらを見つめていた。それは、僕という異常が存在しない、本来の世界を生きてきた彼の顔だった。彼こそが、本当の水無月佑樹だったのだ。

第六章 ただ、微笑みだけが残った

僕は鏡に向かって、ゆっくりと頷いた。

「君の道を、受け入れるよ」

その言葉が、引き金だった。僕の身体が、足元から淡い光の粒子となって、さらさらと崩れ始める。痛みはなかった。むしろ、長く背負ってきた重荷から解放されるような、不思議な安堵感に包まれていた。視界が真っ白な光に染まっていく。

手の中のフォトフレームが、最後の温もりと共に、強い光を放った。その一瞬、ガラスの奥に、消えていった全ての人々が穏やかに微笑んでいる、一枚の集合写真のような幻影が見えた。ありがとう、と声にならない声が聞こえた気がした。そしてフォトフレームは、ただの銀色の枠に戻り、僕の手から滑り落ちた。

薄れゆく意識の中、僕はもう一度、鏡を見た。

そこにはもう、三人の僕はいない。過去も、未来も、そして僕自身も。ただ一人、僕の記憶にはない、満ち足りた笑顔を浮かべた少年が映っていた。『本来の僕』が、安堵したように、深く、優しく微笑んでいた。

次の瞬間、水無月佑樹という『エラー』は、この世界から完全に消滅した。

街には朝が訪れ、人々は昨日と変わらない日常を始める。誰も、一人の青年が世界から消え去ったことなど覚えてはいない。ただ、とあるアパートの一室で、窓辺に置き忘れられた空っぽの銀色のフォトフレームだけが、差し込む朝陽を静かに反射していた。