第一章 染み付いた後悔の色

雨の匂いがした。アスファルトが湿り、街の埃っぽい空気を洗い流していく独特の香り。俺、カイの目には、その雨が灰色ではなく、無数の悲しみの色を帯びて見えていた。

交差点で信号を待つ人々の肩や背中に、それはまとわりついている。他者の最も強い「後悔」が、俺の目には色褪せた幻影として映るのだ。ある男の肩には、握りつぶされた退職願の幻影が重くのしかかり、若い女の背後には、別れを告げた恋人の寂しげな横顔が陽炎のように揺れていた。

それは呪いであり、日常だった。

だが、近頃はその幻影に奇妙な共通点が現れ始めていた。多くの人々の後悔に、同じ風景が混じり込んでいるのだ。雨に打たれ、膝を抱えて泣く、見知らぬ少女の姿。その幻影は伝染病のように街に広がり、見るたびに俺の意識を内側から削り取っていく。視界の端が時折、すりガラスのようにぼやける。まるで、俺自身の存在の輪郭が曖昧になっていくような、冷たい感覚。

この世界の法則は単純だ。人は、過去を「忘れる」ことでしか前へ進めない。新しい記憶は、古い記憶の上に上書きされるのではなく、古い記憶が消えた空白に定着する。だから、誰もが忘れる術に長けていた。忘れたくない記憶に執着すれば、その罰として身体が少しずつ透明になり、やがては存在そのものが世界から消去される。

それなのに、なぜ。

なぜ、この「雨の中の少女」の記憶だけが、忘れられることなく、人々の最も強い後悔として残り続けているのだろう。その問いは、降りしきる雨音に混じり、ただ虚しく響いていた。

第二章 頁をめくる忘却

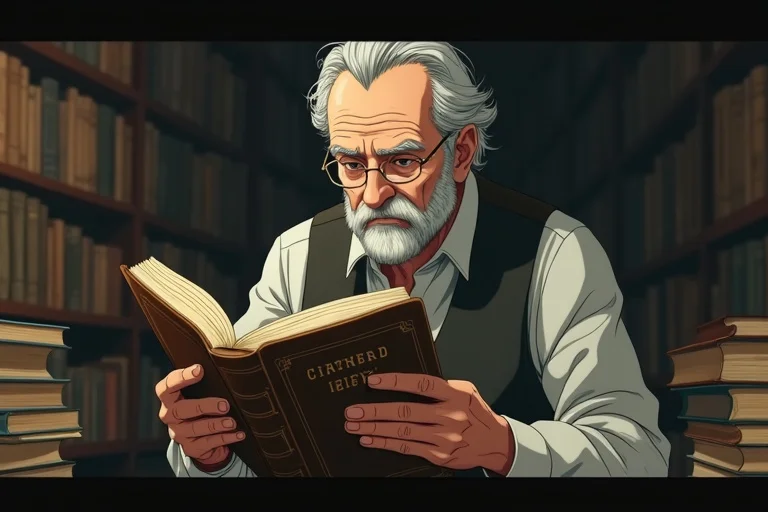

手がかりを求め、俺は路地裏に佇む古道具屋の錆びた扉を押した。埃と黴、そして遠い時間の匂いが鼻腔をくすぐる。店の奥で、店主の老人が静かにこちらを見ていた。皺深いその目は、俺の能力の本質を見透かしているようだった。

「また、視えすぎている顔だな」

老人は乾いた声で言った。俺は何も答えず、ただ街を覆う奇妙な幻影について話した。彼は黙ってそれを聞くと、棚の奥から一冊の古びた手帳を取り出した。革の表紙は擦り切れ、角は丸くなっている。

「記憶とは、水のようなものだ。器がなければ流れ去り、留めておこうとすれば淀んで腐る」

そう言って、老人は手帳を俺に差し出した。受け取ったそれに意味もなく頁をめくると、インクが滲んだような文字が並んでいた。しかし、一度目を離し、再び見開くと、いくつかの単語が掠れ、薄くなっていることに気づく。まるで、俺に見られること自体を拒むように、記憶がその身を消そうとしているかのようだった。

この手帳の謎を解くため、俺は中央図書館へ向かった。司書のリナは、俺の数少ない理解者だ。彼女は俺の能力のことも、この世界の歪な法則のことも、ただ静かに受け入れてくれる。

「これは…」

リナは手帳を受け取ると、息をのんだ。彼女の指が、消えかかった文字をそっと撫でる。

「カイ、最近、街で人が消える事件が増えているのを知ってる? 身体が透明になって、跡形もなく…」

彼女の声には、確かな不安が滲んでいた。

「その人たちと、この手帳…そしてあなたが見る幻影は、きっと無関係じゃない」

リナの言葉が、俺の中で重い確信へと変わっていく。この手帳は、忘れ去られようとする過去からの、最後のSOSなのかもしれない。

第三章 透明な侵食

リナの協力のもと、手帳の記述と「透明化事件」の被害者の共通点を探り始めた。断片的な単語と、被害者たちの僅かな個人情報。それらを繋ぎ合わせると、ある一つの場所に辿り着いた。街の外れにかつて存在した、巨大な研究施設。彼らは皆、そこの元職員か、その家族だった。

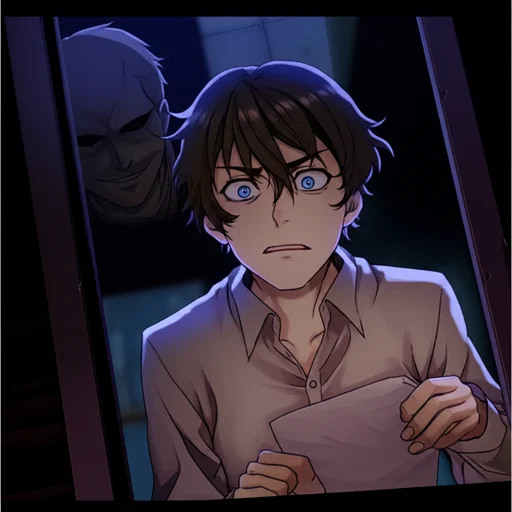

その夜、俺は新たな被害者が出たという現場にいた。部屋の主が消えたばかりの、空虚な空間。そこにはまだ、彼の後悔の残滓が漂っていた。目を閉じると、俺の意識は彼の最後の記憶に引きずり込まれる。

――ざあざあと、窓を叩く激しい雨音。そして、泣きじゃくる少女の姿。

また、あの幻影だ。だが、今までと何かが違う。幻影の輪郭が、異常なほどに鮮明なのだ。少女の涙の熱さや、濡れた服の冷たさが、まるで自分のことのように肌に伝わってくる。

「やめろ…!」

引き剥がそうとすればするほど、幻影は深く俺に食い込んでくる。その瞬間、左腕に激しい冷感が走った。見下ろすと、手首から先が、向こうの壁が透けて見えるほどに薄くなっていた。存在が希薄化する恐怖。それは、魂が凍てつくような感覚だった。俺自身の内なる後悔が、幻影に共鳴し、俺という器を蝕み始めている。俺は、自分自身を忘れてしまうのだろうか。

第四章 記憶の座標

「『リグレット・システム』…」

図書館の地下書庫で、リナが埃を被った資料からその言葉を見つけ出した。それは、例の研究施設が主導していたプロジェクト名だった。公式記録では「人間の記憶容量を最適化し、精神的負荷を軽減するためのシステム」とある。だが、その記述はあまりに抽象的で、核心部分が意図的に削り取られているようだった。

「この世界の『忘れることで記憶を定着させる』法則そのものを、人工的に作り出したんじゃないかしら…」

リナの推測は、恐ろしいほどに правдоподобно だった。

その時、俺は手帳の最後のページに、かろうじて読み取れるインクの染みを見つけた。それは文字ではなく、数字の羅列だった。経度と緯度を示す、座標。その数字を目にした瞬間、俺の頭を割るような痛みが襲った。

雨。

少女の甲高い悲鳴。

何かを強く握りしめた、自分の手の感触。

そして、取り返しのつかないことをしてしまったという、焼け付くような絶望。

「カイ! しっかりして!」

リナの声が遠くで聞こえる。俺は、自分が今まで見てきた幻影が、誰かの後悔の借り物などではなかったことを悟り始めていた。あれは、俺自身の記憶の破片だったのだ。

第五章 雨音の原罪

座標が示す場所は、蔦に覆われた廃墟だった。かつて「リグレット・システム」を研究していた施設。俺とリナは、軋む扉を開け、内部へと足を踏み入れた。湿った空気と静寂が、まるで墓標のように二人を迎えた。

中枢と思しきドーム状の部屋の中央に、それはいた。

雨に打たれ、膝を抱えて泣く少女の幻影。

しかし、それはもう他人の記憶ではない。俺の中から溢れ出し、実体化した、俺自身の後悔そのものだった。

「…思い、出したのね」

背後で、リナが震える声で呟いた。彼女の目には涙が浮かんでいた。

「あの子は、私の妹。名前は、サラ」

リナが語り始めた真実は、俺の世界を根底から覆した。

十数年前、この施設で悲劇的な事故が起きた。幼い俺が、好奇心からシステムの制御装置に触れてしまったことが原因で、サラは命を落とした。

悲しみに暮れた研究者たち――リナを含め――は、その罪と絶望を消し去るために、研究中だった「リグレット・システム」を世界規模で起動させた。サラの死という耐え難い記憶を、全ての人間から強制的に消去するために。

それが、この世界の「忘却の法則」の始まりだった。

「システムは、一つの例外を除いて完璧に作動したわ」

リナは、泣きながら俺を見た。

「事故の引き金を引いた、あなた自身の記憶だけを消しきれなかった。あなたのその能力は、システムが唯一の『エラー』であるあなたを消去するために生み出した、自己修正プログラムなのよ」

人々が見ていた後悔の幻影は、俺の強すぎる後悔が漏れ出し、周囲に伝播していただけだった。関係者たちが消えていったのは、俺に近づき、封印された記憶に触れてしまったから。

俺こそが、この世界を歪ませた原罪。そして、俺の存在そのものが、修正されるべきバグだったのだ。

第六章 君がための世界

全ての真実が、砕けたガラス片のように俺の心に突き刺さる。身体は、もう足元から急速に透明になっていた。世界が、俺という「違反」を許さないと、最終通告を突きつけている。

「ごめんなさい…ごめんなさい、カイ…」

リナが崩れ落ちるように泣く。

「私は、あなたを憎むことでしか、妹を思い出の中に留めておけなかった…! あなたを、この世界のバグとして排除しようとさえ、思った…!」

彼女の告白は、刃のように鋭く、そしてあまりにも人間的だった。

俺は、透けかかった手で、そっとリナの肩に触れた。もう、温もりはほとんど感じられない。

「いいんだ、リナ」

不思議と、心は穏やかだった。俺は微笑んでいた。

自分が消えることで、この歪んだ法則が完成し、人々が本当の意味で過去の痛みから解放される。リナが、妹の死の呪縛から解き放たれる。それも、一つの償いの形なのかもしれない。

俺は最後の力で、懐から古びた手帳を取り出した。

そのページは、いつの間にか完全な白紙に戻っていた。忘れ去られた記憶が、その役目を終えたのだ。

第七章 白紙に還る物語

俺は静かに目を閉じた。

脳裏に、事故の日の光景を思い浮かべる。雨に濡れたサラの笑顔。俺の不注意。リナの絶望の叫び。

その一つ一つを、愛おしむように見つめ、そして、手放していく。

サラ、ごめん。

リナ、ありがとう。

さようなら。

意識的に「忘却」を始めると、俺の身体は柔らかな光の粒子となって、はらりはらりと崩れていった。それは恐ろしい消滅ではなく、まるで世界に還っていくような、安らかな昇華だった。最後に残った指先が、リナの頬を伝う涙をそっと拭い、そして、消えた。

雨は、いつの間にか上がっていた。

数年後。街からは、あの陰鬱な後悔の幻影は完全に消え失せていた。人々は過去に囚われることなく、穏やかな日々を生きている。

中央図書館の司書、リナは、書庫の片隅で一冊の本を手にしていた。それは、全てのページが真っ白な、古い手帳。

彼女はもう、大切な妹の顔をはっきりと思い出すことができない。

あの日、自分の目の前で光になって消えていった、少年の顔も、名前さえも。

ただ、どうしようもなく胸に残る、この温かい喪失感だけを抱きしめて、彼女は静かに涙を流した。

世界は救われ、安定した。

けれど、その礎となった誰かの物語は、もう誰の記憶にも残ってはいない。白紙のページのように、永遠に。