第一章 指先の残光

私の左手の小指は、時々、世界から姿を消す。

たとえば午後の柔らかな日差しが窓から差し込む教室で、ふと教科書の頁をめくる自分の手を見下ろした時。たとえば夕暮れの茜色に染まる歩道橋の上で、冷たい手すりを握りしめた時。指先がふっと輪郭を失い、背景の木目や空の色を透かすのだ。それはまるで、薄いガラス細工になったかのような、儚くも恐ろしい現象だった。

この体質のことは誰にも話していない。医者にも、たった一人の家族である祖母にも。だって、どう説明すればいいのだろう。特定の誰かに強い想いを寄せ始めると、私の体は、その想いの深さに比例して透明になっていく、なんて。恋は、私にとって死の宣告にも等しい。だから私は、深く人を愛することを、ずっと避けて生きてきた。

物心ついた頃から、私はたった一つの夢を繰り返し見ていた。それは、色と光に満ちた庭園で、名前も知らない誰かと手をつなぐ夢。目覚めれば顔も声も思い出せないのに、その手の温かさと、視界の端でざわめく色彩の洪水だけが、心の奥に焼き付いて離れなかった。祖母はそれを『運命の夢』だと教えてくれた。この世界の誰もが、幼い頃に一度だけ見る、魂の片割れとの邂逅の記憶なのだと。多くの人はその夢を忘れ、あるいはただの子供時代の幻想として片付けてしまう。けれど、もし現実で再会できたなら、魂が震えるような既視感――『色彩のざわめき』を感じるのだという。

私はそのざわめきに出会うことを、希望であると同時に、絶望だと思っていた。運命の相手を愛してしまえば、私はこの世界から消えてしまうのだから。

第二章 色彩のざわめき

大学のキャンパス近くにある、埃と油絵の具の匂いが混じり合った古い画材店。そこで私は、彼、桐谷陽(きりや はる)に出会った。

スケッチブックを探して棚の間を彷徨っていた私の目に、窓からの光を浴びてキャンバスに向かう彼の横顔が飛び込んできた。真剣な眼差し、絵筆を握る節くれだった指。その姿を見た瞬間、世界から音が消えた。そして、心の奥底で眠っていた色彩が、まるで堰を切ったように溢れ出したのだ。赤、青、黄色、緑――夢で見た光の洪水が、現実の彼を縁取るように、激しくざわめいていた。

「あの、何か……?」

私の視線に気づいた彼が、不思議そうな顔で振り返る。その声を聞いただけで、心臓が大きく跳ねた。

「……きれい、だなって」

思わず漏れた言葉に、彼は少し驚いたように目を丸くし、それから悪戯っぽく笑った。

「絵のこと? それとも、俺のこと?」

それが、私たちの始まりだった。陽は美術学部の四年生で、その絵はどこか寂しげでありながら、強い光を渇望しているように見えた。私たちはすぐに惹かれ合った。彼の隣で笑う時間、彼が私のために淹れてくれるコーヒーの香り、彼の手が不意に私の髪に触れる感触。そのすべてが、私の世界を鮮やかに塗り替えていく。

そして、恋が深まるにつれて、私の体は約束通り、その存在を世界に明け渡し始めた。陽と初めて手をつないだ夜、左手の小指が完全に見えなくなった。最初の口づけを交わした朝には、薬指の第一関節までが、朝日に溶けていた。

第三章 空(くう)の絵筆

「澪、その手……どうしたんだ?」

アトリエで私の肖像画を描いていた陽が、ついに気づいた。イーゼルの向こう側から心配そうに眉を寄せる彼に、私は作り笑いを返すことしかできなかった。私の左手は、もはや半分以上が透けて、向こう側の景色を映し出していた。

私はすべてを打ち明けた。この特異な体質のこと。愛が深まるほど、消えていってしまうこと。陽は黙って私の話を聞いていた。彼の瞳は悲しみと困惑に揺れていたが、それでも私の透明な手を、壊れ物を扱うかのように優しく握りしめた。

「大丈夫。俺が、絶対になんとかする。消えさせたりしない」

彼の言葉は心強かったが、透明化の進行は止まらなかった。中指、人差し指、そして手のひらへと、愛の浸食は着実に進んでいく。

その頃から、奇妙なことが起こり始めた。陽が長年愛用していた一本の絵筆。彼が私を描くときにだけ使うその絵筆の毛先が、私の体と呼応するように、少しずつ光を透過し始めたのだ。まるで、私の存在を吸い取っているかのように。私たちはそれを、『空(くう)の絵筆』と名付けた。それは私たちの愛の証であり、同時に、残酷な砂時計のようでもあった。

第四章 褪せる世界で

私たちの不安をよそに、世界は静かに病んでいた。街を行く人々の表情からは生気が失われ、会話は弾まず、まるで世界全体の彩度が少しずつ落ちていくようだった。テレビのニュースは、原因不明の無気力症や、人々が『運命の夢』を見なくなっているという現象を特集していた。『愛』という感情そのものが、この世界から枯渇し始めているのだ。

陽は図書館に通い詰め、古い文献を漁った。そして、ついに一つの記述を見つけ出す。それは、忘れ去られた地方の伝承だった。

『世界より色彩が失われし時、愛の器たる者が現れる。その者は愛を知るほどに姿を薄れさせ、満ちる刻、その身を世界に還すことで、枯れたる愛を再び芽吹かせるだろう』

私たちは言葉を失った。私の透明化は、個人的な呪いなどではなかった。それは、この褪せゆく世界を救うための、あまりにも過酷な役割だったのだ。愛の器。その言葉の響きは、美しくも絶望的だった。私が陽を愛せば愛すほど、私は消滅に近づき、そして世界は救われる……? そんな運命があっていいはずがない。

「嘘だ」陽は本を閉じて、震える声で言った。「こんなもののために、君を失ってたまるか」

彼の腕の中で、私はただ泣くことしかできなかった。左腕はもう、ほとんど見えなくなっていた。

第五章 あなたを描けない

「澪、動かないで。今度こそ、君を描いてみせる」

陽は決意を秘めた目で、私をキャンバスの前に座らせた。その手には、毛先のほとんどが透けてしまった『空の絵筆』が握られていた。消えゆく私の姿を、せめて絵の中にだけでも永遠に留めたい。彼の必死な想いが、アトリエの空気を張り詰めさせていた。

彼は絵筆にたっぷりと顔料を含ませ、白いキャンバスに線を引こうとした。

だが、絵筆は、私の輪郭を捉えることができなかった。

まるで私の体が本当に“空っぽ”であるかのように、絵筆は私の体をすり抜け、背後の壁を描いてしまう。何度試しても、そこに私の姿は現れない。陽の額に汗が滲み、彼の呼吸が荒くなる。ついに彼は、叫び声とともに絵筆を床に叩きつけた。

「なんでだよ! なんで、君を描けないんだ……!」

床に突っ伏して嗚咽する彼の背中を見つめながら、私はすべてを悟った。私はもう、この物理世界に留まれる存在ではないのだ。私の役割は、描かれることじゃない。溶けて、世界の一部になること。

私は静かに立ち上がり、彼の隣に膝をついた。透明な右手で、彼の震える肩に触れる。その感触は、もうほとんどない。

「陽くん」

涙で濡れた彼が顔を上げる。私は、精一杯の力で微笑んだ。

「もういいんだよ。私、怖くない。陽くんの中に、この世界の中に、ずっといられるなら。それが、私たちの愛の形なんだよ」

それは、諦めではなかった。愛する人のために、そしてこの美しい世界のために、自分の運命を受け入れるという、私の生まれて初めての、そして最後の決意だった。

第六章 愛に溶ける

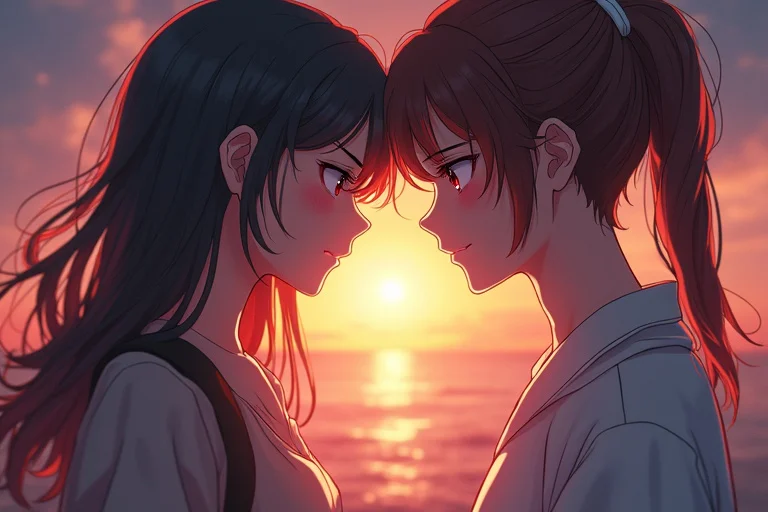

最後の夜が来た。私の体は、胸のあたりにある淡い光の揺らめきを除いて、ほとんど見えなくなっていた。私たちは、出会ったあの画材店の近くの、小さな丘の上にいた。街の灯りが、星のように瞬いている。けれど、その輝きはどこか弱々しく、まるで世界の命が尽きかけているようだった。

「澪……」

陽の声が、風に震える。私は彼の頬に、もう感触のないはずの手を伸ばした。

「陽くん、私のこと、忘れないでね」

「忘れるもんか。君は、俺の全部だ」

彼の瞳から、大粒の涙がこぼれ落ち、私の透明な指をすり抜けて地面に染みを作った。

「最後に、キスして」

陽は頷き、ゆっくりと顔を近づけてくる。彼の唇が、私の唇に重なった。

その瞬間、私の体は内側から眩い光を放った。最後の心臓の鼓動が、愛の言葉を奏でる。ありがとう、陽くん。愛してる。

私の体は無数の光の粒子となって、夜空に舞い上がった。それは雪のように静かに降り注ぎ、陽の体に、丘の草木に、そして色を失った街全体に、優しく溶け込んでいった。

陽は、その場に立ち尽くしていた。悲しみで胸が張り裂けそうだった。しかし、それと同時に、彼の心には、今まで感じたことのないほど鮮やかで、温かい『色彩のざわめき』が満ち溢れていた。それは澪の愛そのものだった。彼女は消えたのではない。彼の心の中に、そしてこの世界の隅々に、愛として偏在する存在になったのだ。

彼の足元に、ことりと小さな音がして何かが落ちた。それは、完全に透明になり、まるでガラス細工のようになった『空の絵筆』だった。

数年後。

世界は、少しずつだが、確かに色を取り戻し始めていた。街角では恋人たちが笑い合い、子供たちの見る夢には再び色彩が宿った。

桐谷陽という画家が描く絵は、奇跡と呼ばれていた。彼のキャンバスは、一見すると真っ白だ。しかし、その絵の前に立つと、誰もが心の奥底に忘れていた温かい記憶――初恋の切なさや、家族への感謝――を思い出し、涙を流すのだという。

陽は今日も、アトリエでキャンバスに向かっている。その手には、光にかざさなければ見えないほどの『空の絵筆』が握られている。彼は、目に見えない光の粒子で、愛を描き続けているのだ。

「見てるかい、澪」

彼は誰に言うでもなく、そっと呟く。

「君のおかげで、世界はこんなにも美しいよ」

返事はない。だが、彼の心には、常にあの日のままの、鮮やかな『色彩のざわめき』が優しく響いている。それは、彼が描き出す世界の、すべての始まりの色だった。