第一章 静寂のオーロラ

古書のインクと乾いた紙の匂いが満ちる空間で、僕は生きている。水島湊、二十八歳。この「みずしま古書店」の三代目だ。僕にとって、静寂は至上の贅沢だった。なぜなら、僕の世界は常人には見えない「色」で溢れかえっているからだ。

幼い頃から、僕には人の感情がオーラのような色として見えた。怒りは燃え盛る緋色、悲しみは底なしの藍色、喜びは弾けるような黄金色。街を歩けば、感情の濁流が僕を飲み込もうとする。だから、感情の起伏が少ない古書の世界は、僕にとって唯一の聖域だった。

そんな僕の聖域に、彼女はふらりと現れた。藤野栞さん。肩まで伸びた黒髪が印象的な、物静かな女性。彼女はいつも、古い植物図鑑の棚を熱心に眺めていた。彼女の周りには、いつも穏やかな若草色が漂っている。それは知的な好奇心や、純粋な探究心の色だ。その色を見ていると、僕の心まで澄んでいくような気がした。

初めて言葉を交わしたのは、雨の降る午後だった。

「何かお探しですか?」

僕が声をかけると、彼女は少し驚いたように顔を上げた。澄んだ瞳が僕を捉える。

「あの……『幻の月光花』が載っている図鑑を探しているんです。とても古い本だと思うのですが」

その日から、僕たちは言葉を交わすようになった。彼女が植物学者であること、今は大学の研究室に勤めていること。そして、祖父から聞いた『月光花』という花を、ずっと探し続けていること。彼女の話は、いつも若草色のオーラと共に僕の心に染み込んできた。

いつからだろう。彼女と話していると、僕自身の内側から、複雑で美しい色が湧き上がるのを感じるようになった。ピンクと紫、そして золотистыйの光が混じり合った、オーロラのような色。それは、僕がこれまで数えるほどしか見たことのない、「恋」の色だった。

問題は、栞さんの方だった。彼女は僕に微笑みかけ、僕の話に熱心に耳を傾けてくれる。居心地の良い沈黙が、僕たちの間に流れることもある。しかし、彼女の周りに、あのオーロラ色が浮かぶことは一度もなかった。いつも穏やかな若草色か、僕といて心地よいと感じてくれている時のような、澄んだ空色が広がるだけ。

僕の能力が、彼女にだけは通用しないのだろうか? それとも、彼女は僕のことを、ただの「親切な古書店主」としか思っていないのだろうか。オーロラ色に染まっていく自分の心とは裏腹に、彼女の感情は静寂に包まれている。そのアンバランスが、僕の心を静かに、だが確実に苛んでいた。僕の聖域に、初めて迷い込んだ、解けない謎だった。

第二章 若草色の探求

「見つかりませんか、『月光花』」

栞さんは少し残念そうに、書棚から顔を上げた。彼女がこの店に通い始めて、もう半年が過ぎようとしている。僕はすっかり、彼女の探求の相棒気取りだった。

「そう簡単にはいきませんよ。何せ『幻』ですから」

僕はそう言って笑ったが、内心では焦っていた。この本を見つけ出すことが、彼女との唯一の繋がりであるような気がしていたからだ。

僕たちは、休みの日に神保町の古書店街を一緒に巡るようになった。埃っぽい書庫の狭い通路で、並んで背表紙を追う。ふとした瞬間に肩が触れ合うと、僕のオーラは激しく明滅し、オーロラの色を迸らせる。けれど、彼女の周りの若草色は、どこまでも穏やかで揺るぎない。その色のコントラストが、僕には残酷に思えた。

「水島さんは、どうして古本屋さんになったんですか?」

ある日、喫茶店の窓辺で、彼女が珈琲カップを傾けながら尋ねた。外は夕暮れのオレンジ色に染まっている。人々の感情の色も、一日の終わりを告げるように少しずつ落ち着き始めていた。

「……静かだから、ですかね。本は、持ち主のいろんな感情を吸い込んでいるけど、決してそれを押し付けてはこない。ただ、そこに在るだけ。それが心地いいんです」

我ながら、分かりにくい答えだと思った。けれど、栞さんは真剣な眼差しで僕を見つめ、「わかります」と頷いた。

「植物も同じです。言葉は話さないけれど、葉の色や、花の形で、たくさんのことを語りかけてくれる。その静かな対話が好きなんです」

彼女の周りに、ふわりと共感を示す優しい空色が広がった。僕はその色に救われると同時に、胸の奥がちくりと痛んだ。共感は、恋ではない。僕が欲しいのは、そんな穏やかな色ではないのだ。

諦念が、藍色の染みのように僕の心に広がり始めていた。彼女にとって僕は、同じ趣味を持つ、ただの良き友人なのだろう。この能力がなければ、もっと気楽に彼女との関係を楽しめたのかもしれない。色が見えるせいで、僕は答えを急ぎすぎている。見えないはずの心を、無理やり覗き込もうとしている。

その夜、僕は店の奥にある、祖父が遺した膨大な蔵書の整理を始めた。ほとんど諦めに近い気持ちで、段ボール箱の一つを開ける。その瞬間、僕の目に飛び込んできたのは、月光に照らされた青白い花が描かれた、古びた革張りの装丁だった。

『稀覯植物図譜』。

震える手でページをめくる。そこには、息を呑むほど美しい『月光花』の石版画と、詳細な記述があった。僕は、見つけてしまった。彼女との繋がりを、そして僕の淡い希望を終わらせてしまうかもしれない、一冊の本を。

第三章 見えない月光

翌日、僕は栞さんに連絡を入れた。声が上ずらないように、細心の注意を払って。

「見つかりましたよ、『月光花』の本」

電話の向こうで、彼女が息を呑む気配がした。すぐに店に来てくれるという。僕は心臓の音を聞きながら、カウンターにその本を置き、彼女を待った。

店に駆け込んできた彼女は、少し息を切らしていた。その周りには、今まで見たこともないほど鮮やかな、期待に満ちた黄金色が輝いていた。僕は静かに本を開き、月光花のページを彼女に見せた。

「……すごい。本当に、あったんですね……!」

栞さんの指が、そっと石版画に触れる。その横顔は真剣で、どこか神聖ですらあった。僕は彼女の喜びの色を見ながら、自分の恋の終わりを覚悟した。この本を渡したら、彼女がこの店に来る理由も、僕と会う理由も、なくなってしまうかもしれない。

彼女は、食い入るようにページに記された小さな文字を追い始めた。僕も、その内容に改めて目を通す。そこには、月光花の生態に関する驚くべき記述があった。

『——月光花は、満月の夜にのみ開花し、人の目には見えぬ特殊な波長の光を放つ。特筆すべきは、その花粉である。これを吸い込んだ者は、体内に微細な粒子が留まり、生涯にわたり、ある種の精神的エネルギー、取り分け『愛』という強い感情の発露を、他者による外部からの『観測』から遮断する特性を持つに至る——』

「観測……遮断?」

僕が呟いたのと、栞さんが「え?」と顔を上げたのは、ほぼ同時だった。彼女の瞳が、驚きに見開かれている。

「どういうこと……? これ……」

僕は、自分の全身から血の気が引いていくのを感じた。まさか。そんなことがあり得るのか?

「栞さん」僕は、震える声で尋ねた。「あなたは、この花に、心当たりが?」

彼女はしばらく黙り込んでいたが、やがてぽつりぽつりと語り始めた。

「子供の頃、植物学者だった祖父の温室で、一度だけ見たことがあるんです。真夜中に、こっそり。青白く光る、とても綺麗な花でした。甘い香りがして……多分、あの時……」

言葉は、途切れた。沈黙が落ちる。

つまり、こういうことだ。彼女が僕に恋愛感情を抱いていなかったわけじゃない。彼女はずっと、その感情を内に秘めていた。しかし、その感情だけが、僕の能力をもってしても「見えなく」なっていたのだ。月光花の花粉によって。

「水島さん」

栞さんが、僕の名前を呼んだ。顔を上げると、彼女が泣きそうな顔で僕を見ていた。彼女の周りには、悲しみの藍色と、戸惑いの灰色が渦巻いている。

「ずっと、不安でした。私の気持ち、あなたに全然伝わっていないんじゃないかって。いつも穏やかな顔をしているから……私だけが、舞い上がっているんじゃないかって……」

彼女の言葉が、僕の心を貫いた。僕が色に惑わされている間に、彼女は彼女で、僕の心が見えずに不安だったのだ。

「好きです」

栞さんは、絞り出すような声で言った。

「あなたのことが、ずっと好きでした」

その瞬間、奇跡が起きた。

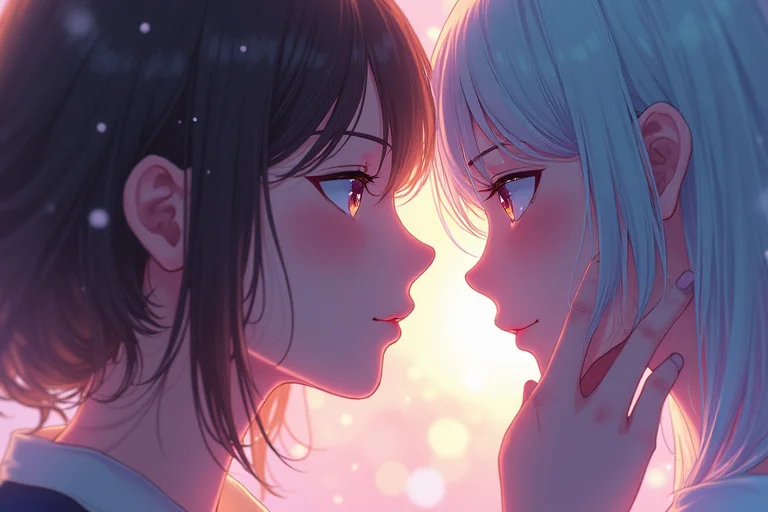

彼女の体から、眩いばかりの光が溢れ出した。それは、僕が今まで見たどんな色とも違う、力強く、鮮やかで、どこまでも純粋なオーロラの色だった。遮断されていた堰が、彼女自身の告白という鍵によって決壊したかのように。僕が自分自身にしか見ることのなかった恋の色が、今、目の前の彼女から、惜しみなく放たれている。それは、僕が焦がれ続けた、愛の証明だった。

第四章 言葉という光

涙が、零れ落ちた。安堵なのか、喜びなのか、自分でも分からなかった。ただ、目の前で輝くオーロラの色が、僕の世界のすべてだった。

「僕もです」

やっとのことで、僕は声を出した。

「僕も、ずっと栞さんのことが好きでした。あなたから、その色が見えなくて……僕の方こそ、不安でたまらなかった」

僕たちは、どちらからともなく手を伸ばし、そっと触れ合った。彼女の手は、僕が想像していたよりもずっと温かかった。その温もりは、どんな鮮やかな色よりも雄弁に、彼女の気持ちを僕に伝えてくれた。

僕たちは、色に頼らなくても繋がれる。いや、色が見えなかったからこそ、僕たちは言葉を探し、互いの心に触れようと必死になれたのかもしれない。僕が忌み嫌うことさえあったこの能力は、僕に「見えないもの」の大切さを教えるために存在したのだろうか。

それ以来、栞さんの周りには、いつも美しいオーロラ色が揺らめいている。それは僕だけに見える、二人だけの秘密の光だ。でも、僕はもう、その色だけに頼ることはない。彼女の微笑み、声の響き、僕を呼ぶ眼差し。その一つ一つが、オーロラ色よりも確かな愛の言葉として、僕の心に届くからだ。

今日、僕たちは二人で、あの『月光花』を探しに行く約束をした。もう一度、あの花に会って、お礼を言いたいのだという。僕たちの愛を隠してくれた、そして、僕たちに出会うきっかけをくれた、幻の花に。

古書のインクと乾いた紙の匂いが満ちる、僕の聖域。今、そこには彼女の微笑みと、若草色と空色、そして何よりも眩しいオーロラ色が満ちている。僕の世界は、かつてないほど豊かで、鮮やかな光に包まれていた。目に見えるものと、見えないもの。その両方を抱きしめて、僕たちは生きていく。それこそが、愛なのかもしれない。