第一章 茜色のシンクロ

僕、アキの指がユナの頬にそっと触れる。その瞬間、世界は反転した。

僕自身の視界は音もなく閉ざされ、代わりにユナの網膜が捉える光景が流れ込んでくる。丘の上から見渡す街並みは、彼女の感情を映したかのような、燃える茜色に染まっていた。耳には、彼女が聞いている風の音、遠くで鳴る教会の鐘の音が、まるで自分の鼓膜を震わせているかのように響く。彼女の髪を撫でる風の感触、そのくすぐったさまでもが、僕自身の皮膚感覚として伝わってきた。

これが、僕とユナだけの繋がり。愛する者同士が触れ合うことで起こる、認識の完全なシンクロ。僕らはこれを「融合」と呼んでいた。深く愛し合うほどに、その時間は長く、鮮明になる。

「きれい…」

僕の唇が動いた。いや、ユナの唇が動いたのだ。彼女が紡いだ言葉の響きが、彼女の喉の震えを通して、僕の意識に直接届く。僕らは一つの存在として、茜色の世界に溶けていく。この感覚が、僕のすべてだった。この世界では誰もが、魂の片割れを示す「感情の色」をその身に宿すという。僕の目に映るユナは、いつもこの優しい茜色に包まれていた。それが僕らの愛の証だと、疑ったことすらなかった。

ゆっくりと僕の指が離れると、世界は再び僕自身のものに戻る。目の前には、頬を上気させたユナが、愛おしそうに微笑んでいた。

「アキの見る世界も、こんな色だといいな」

彼女の言葉に、僕はただ頷くことしかできなかった。自分の感情の色が何色なのか、僕はまだ、知らなかった。

第二章 ガラス越しの虚無

その日は、街に新しくできたカフェで、遅い昼下がりを過ごしていた。降り始めた小雨が窓ガラスを叩き、店内の暖かな光が僕らを包んでいた。他愛もない話で笑い合い、僕の手がテーブルの上で自然とユナの手に重なる。

瞬間、再び世界はユナのものになった。

彼女の視界に映るのは、湯気の立つコーヒーカップと、窓の外を濡らす銀色の雨粒。そして、窓ガラスに映り込む、僕らの姿。ユナが愛おしげに、ガラスの中の僕を見つめる。

その時だった。僕は、見てしまった。

ガラスに映るユナの輪郭は、いつものように鮮やかな茜色に輝いている。だが、その隣にいる「僕」は、なんの色も持っていなかった。まるで輪郭だけを切り抜かれたような、透明な空洞。色が抜け落ちた、絶対的な「無色」。

ユナの心臓が、どくん、と大きく跳ねるのが分かった。彼女の瞳が恐怖に見開かれ、その感情が津波のように僕の意識を飲み込む。シンクロしているはずなのに、僕の心は急速に冷えていく。ガラスに映る虚無が、僕自身の姿なのだと、魂が叫んでいた。

慌てて手を離すと、シンクロは途切れた。目の前のユナは、血の気の引いた顔で僕を見つめている。

「アキ…いまの、なに…?」

震える声が、静かなカフェに痛々しく響いた。僕らの間に、初めて見る冷たい亀裂が走った気がした。この世界で、感情の色を持たない人間など、存在しないはずだった。

第三章 薄れゆく残照

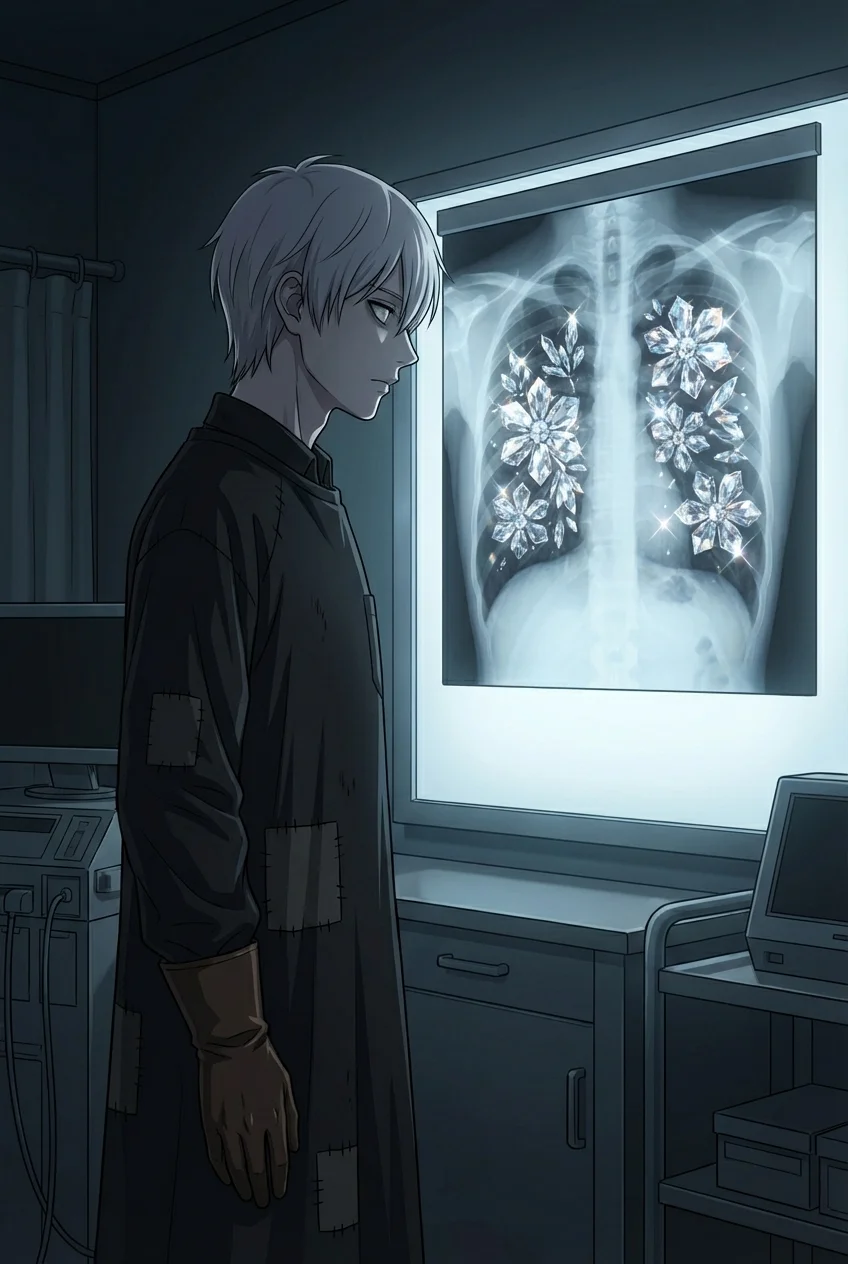

あの日を境に、街の空気が少しずつ淀んでいった。「感情の色の消失病」――いつしか囁かれるようになったその病は、人々の心から固有の色を奪い、無気力な灰色に変えてしまうという。

ユナは自分を責めるように、古い書物を読み漁っていた。そしてある夜、青ざめた顔で僕の前に一冊の本を差し出した。震える指が示したページには、消失病の末期症状についての記述があった。

『――病の最終段階において、患者はすべての色を喪失し、完全なる「無色」の存在となる。この状態の患者と接触した者は、自身の感情の色を徐々に吸い取られ、やがては同じ運命を辿る』

言葉を失った僕の前で、ユナは泣き崩れた。

「ごめん…なさい。あなたのせいじゃないのに、私…怖かったの」

彼女の茜色が、以前よりも明らかに薄れていることに、僕は気づいてしまった。僕と触れ合うたびに、彼女の命そのものである色が、僕という虚無に吸い取られていたのだ。

僕らは、触れ合うことをやめた。

愛しているのに、触れられない。すぐそばにいるのに、世界で一番遠い。ユナは時折、祖母の形見だという小さな「虹色の記憶石」を握りしめていた。かつては持ち主の感情を鮮やかに映していたというその石も、今の彼女の手の中では、鈍い光を放つだけだった。僕らの愛の残照が、少しずつ消えていくようだった。

第四章 虹の記憶

絶望が僕を支配していた。ユナを蝕む存在でしかないのなら、いっそ消えてしまいたい。そんな考えが頭をよぎった時、テーブルの隅に置かれた虹色の記憶石が目に入った。ユナが置き忘れていったのだろう。

吸い寄せられるように、僕はその冷たい石に指を伸ばした。

触れた瞬間、まばゆい光が迸った。

石は、まるで眠りから覚めたように激しく脈動し、僕の知らないはずの無数の色彩を溢れさせた。深い森のような翠、夜明け前の空の藍、燃えるような黄金色。それは、ユナの祖母や、さらにその前の世代の人々が経験したであろう、失われた感情の色たちだった。僕の「無色」が、石に記録された淡い記憶を呼び覚まし、かつての輝きを取り戻させている。

僕は色を「奪う」のではなかった。「吸収」し、そして「再構築」する力だったのかもしれない。

光に気づいたユナが部屋に駆け込んでくる。彼女は目の前の奇跡に息を呑み、そして、涙に濡れた瞳で僕を見つめた。その瞳の奥に、小さな希望の灯がともるのを、僕は確かに見た。

第五章 最期の融合

世界は、灰色に沈みかけていた。街を行き交う人々は皆、色のない影のようになり、活気は失われた。このままでは、世界からすべての感情が消えてしまう。僕のこの力が、最後の希望なのだと、僕とユナは確信していた。だが、その代償が何を意味するのかも、予感せずにはいられなかった。

夜の丘、初めて融合したあの場所で、僕らは向き合っていた。

「僕が、世界のカンバスになる」

僕は決意を告げた。

「君との絆を、世界を描く最初の絵の具にしてほしいんだ」

ユナは何も言わず、ただ静かに涙を流した。そして、震える手で僕の頬に触れた。彼女の覚悟が、その指先から伝わってくる。

「分かってる。アキは、いなくならない」

彼女は微笑んだ。

「世界の色になるんでしょう? なら、私はいつでもあなたを感じられる」

僕らは、最期の融合のために、強く抱き合った。これは別れじゃない。僕らが、世界と一つになるための儀式だった。

第六章 君が彩る世界で

融合は、これまでとは比べ物にならないほど深く、広大だった。僕の意識はユナを通り抜け、この星に生きるすべての人々の心へと繋がっていく。灰色に沈んだ無数の魂から、失われた感情の色の「記憶」を拾い集め、僕という「無色」のカンバスの上で再構築していく。

悲しみの青、喜びの黃、愛情の赤、安らぎの緑――。

ユナは、僕の視点を通してその光景を見ていた。失われた色彩が、光の粒子となって世界に降り注ぎ、灰色だった街が、人々が、空が、次々と鮮やかな色を取り戻していく。それは、神の御業のような、圧倒的な奇跡だった。

光が満ちていく中で、ユナは僕の輪郭が少しずつ透けていくのを感じていた。僕の存在そのものが、新しい世界の色彩へと変換されていく。

「愛してる、ユナ」

それは声にならなかった。僕の最後の想いは、世界を照らす光そのものになった。

気づくと、ユナは一人、丘の上に立っていた。世界は、かつてないほどの色で溢れ、輝いていた。悲しいはずなのに、心は不思議な温かさに満たされている。彼女の魂は、以前よりもずっと深く、燃えるような茜色に輝いていた。

彼女の手の中には、虹色の記憶石が握られている。

その石はもう、一つの色だけを映してはいなかった。アキが吸収し、再構築した、この世のすべての感情の色が渦を巻き、まるで小さな銀河のように、永遠の輝きを放っていた。

ユナは空を見上げた。夕焼けの茜、木々の緑、空の青。そのすべてにアキがいる。彼が遺した、彼自身になったこの世界で、彼女は生きていく。

涙が一筋、頬を伝った。それは、悲しみだけではない、愛と感謝の色をしていた。