第一章 銀色の雨と記憶屋

雨の匂いがした。

アスファルトを叩く激しい雨音に混じって、錆びたドアベルが鳴る。

「いらっしゃいませ」

俺は視線をカウンターの手元の帳簿から上げずに言った。

薄暗い店内には、黴(かび)と古本、そして他人の脳髄から抽出された『記憶』の甘ったるい香りが充満している。

ここは『ムネモシュネ』。

路地裏でひっそりと営業する、記憶の買取販売店だ。

「……買い取りですか、それとも販売ですか」

返事がない。

顔を上げる。

そこに立っていたのは、雨に濡れた一輪の白百合のような少女だった。

ビニール傘を畳む手が、小刻みに震えている。

透き通るような肌。色素の薄い瞳。

どこかで見覚えがあるような気もしたが、それは職業病みたいなものだ。

俺は毎日、何十人もの他人の人生を覗き見ているのだから。

「あの……探している日があるんです」

鈴を転がしたような声だった。

けれど、その響きには切迫した何かが混じっている。

「日付は?」

「三年前の、八月十四日」

俺は端末を操作する。

三年前の八月十四日。

世間的には何の変哲もない火曜日だ。

「在庫を確認します。……その日の記憶なら、サラリーマンの『不倫発覚の修羅場』か、女子高生の『初めての失恋』がありますけど」

「違います」

彼女はカウンターに身を乗り出した。

濡れた髪から雫が落ち、木の天板に染みを作る。

「私が欲しいのは、貴方の記憶です。カイトさん」

心臓が、早鐘を打った。

名札なんて着けていない。

俺の名前を知っている客など、この街にはいないはずだ。

「俺の……? 残念ですが、俺は自分の記憶は売らない主義でね」

嘘だ。

本当は、売り払ってしまって『無い』のだ。

俺の頭の中には、三年前の夏以前の記憶がごっそりと抜け落ちている。

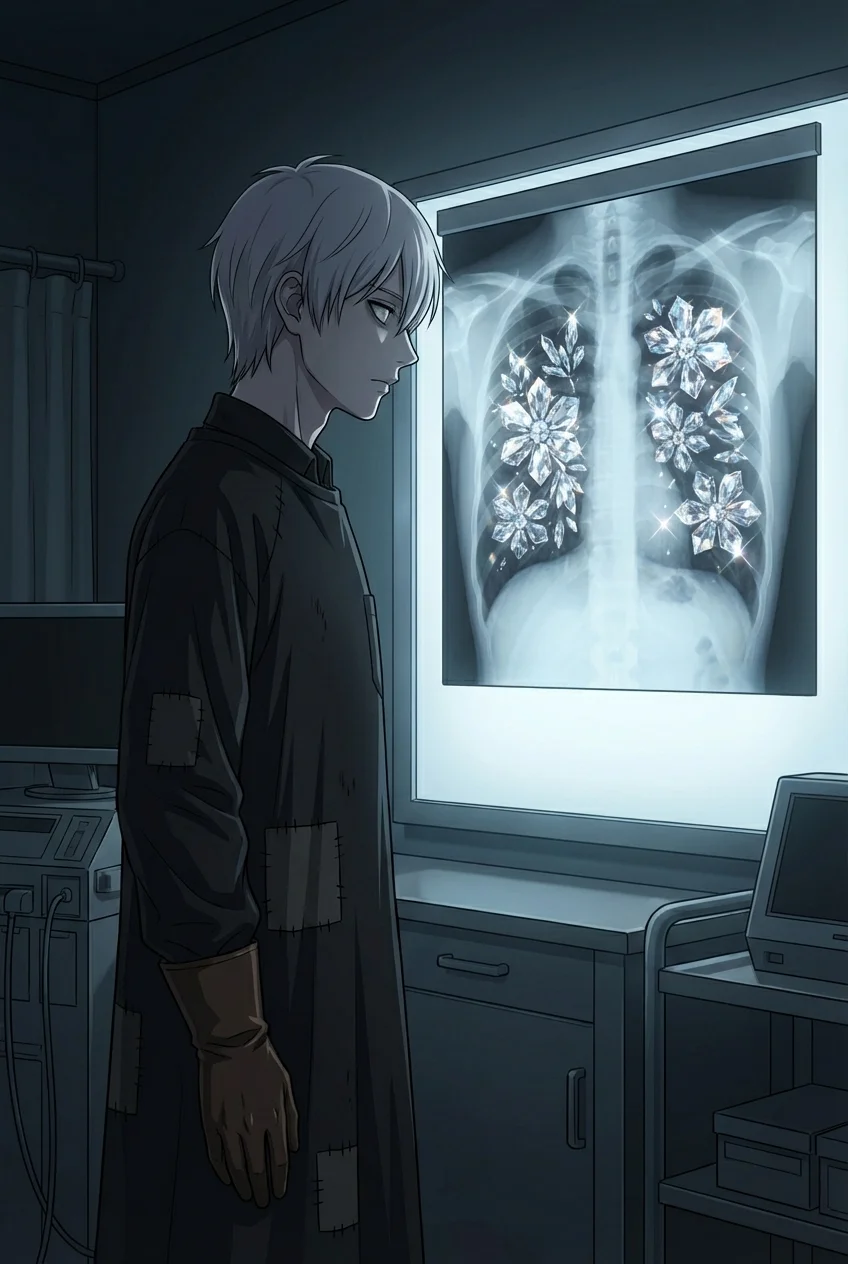

医者は事故の後遺症だと言ったが、俺自身には事故に遭った記憶すらなかった。

「売らないんじゃなくて、もう売ってしまったんでしょう?」

少女の瞳が、俺の奥底を射抜く。

「それを取り返しに来たの。……ずっと、探していたから」

第二章 空白の領収書

彼女の名前はエマといった。

濡れたコートをハンガーに掛けながら、彼女は不思議な色の小瓶をカウンターに置いた。

「これが代金です」

中に入っているのは、液状化された記憶データだ。

青白く発光している。

最高純度の『幸福』の色。

「取引の前に確認だ。あんた、俺の何を知ってる?」

俺は震える手でタバコに火をつけた。

煙が紫煙となって天井へ昇っていく。

「全部」

エマは悲しげに微笑む。

「貴方がコーヒーに砂糖を三つ入れることも、雨の日には偏頭痛がすることも。……そして、貴方が三年前、何を代償に生きることを選んだのかも」

「俺は事故に遭ったんだ」

「違う」

彼女はきっぱりと否定した。

そして、ゆっくりと俺の手を取り、自分の額に押し当てた。

「思い出して。貴方の『商品』は、私が持っているわ」

記憶の同調(シンクロ)。

俺には特異な才能があった。

他人の記憶データに触れるだけで、その情景を鮮明に追体験できる能力だ。

エマの額から、奔流のようなイメージが流れ込んでくる。

視界が白く染まる。

消毒液の匂い。

電子音。

白いベッドに横たわる、痩せ細った少女。

――それは、エマだった。

『カイト……ごめんね』

ベッドの上の彼女が、泣きながら俺を見ている。

俺は……俺は、その傍らで泣き崩れていた。

『金なら作る。何をしてでも、お前の手術費は俺が払う』

『だめよ。そんな大金、どうやって……』

『俺の記憶を売る』

映像の中の俺が、決然と言い放つ。

『俺の人生の前半すべてを切り売りすれば、お前を助けられるだけの金になる。才能(ギフト)持ちの記憶は、高値がつくんだ』

『そんなことしたら、私のことまで忘れてしまう!』

『忘れない。……たとえ記憶が消えても、心は覚えているはずだ』

映像が途切れる。

俺はカウンターに手をついて、激しく咳き込んだ。

汗が止まらない。

今の映像はなんだ?

俺は、こいつを知っている。

愛していた。

自分の半身をもぎ取ってでも、生かしたいと願った相手。

「……思い、出した?」

エマが心配そうに覗き込む。

「馬鹿な……俺は、お前の手術費のために……?」

「そうよ。貴方は自分の過去をすべて売って、私の未来を買った。だから貴方は、私を忘れてしまった」

彼女は胸元のペンダントから、小さなチップを取り出した。

「これが、あの時貴方が売った記憶の『原本』。私が買い戻したの。……ずっと、アルバイトをして、お金を貯めて」

「買い戻した……? あれだけの質量の記憶を?」

とんでもない金額のはずだ。

病み上がりの彼女に、そんな金が用意できるわけがない。

「代償は、何だ?」

俺の声が低くなる。

エマは視線を逸らした。

「金じゃない」

俺は彼女の腕を掴んだ。

細い腕。

そこには、無数の注射痕があった。

ドラッグじゃない。

これは、過度な記憶抽出(メモリ・ドレイン)の痕跡だ。

「お前……まさか」

第三章 最後の取引

「私の記憶を、売ったの」

エマは淡々と告げた。

「貴方の記憶を買い戻すために、私の中にある『貴方との思い出』を少しずつ切り売りしたの。それしか、高く売れるものがなかったから」

矛盾している。

俺の記憶を取り戻すために、俺との思い出を売る?

それでは、俺が記憶を取り戻した時、彼女の中には俺がいないことになる。

「そんなことをしたら、お前は……」

「いいの」

彼女は微笑んだ。

その笑顔は、三年前の病室で見たものと同じだった。

「貴方が私を忘れたまま生きているのが、辛かった。……たとえ私が忘れても、貴方が覚えていてくれれば、私たちの愛は『無かったこと』にはならないでしょう?」

「ふざけるな!」

俺は叫んだ。

「俺が忘れた分を、お前が覚えていた。それでおあいこだったじゃないか! なのになんで……」

「時間が、ないの」

エマの体がふらりと揺れた。

俺は慌てて彼女を抱き止める。

彼女の体温は、驚くほど低かった。

「記憶の抽出は、魂を削るわ。……もう、私の容量(キャパシティ)は限界なの」

「エマ……ッ!」

「お願い、カイト。このチップを受け取って。貴方の人生を、貴方に返させて」

彼女は無理やり、俺の掌に冷たいチップを押し付けた。

その瞬間、チップが起動する。

止める間もなかった。

俺の脳内に、三年分の空白が一気に雪崩れ込んでくる。

初めてのキス。

喧嘩した夜。

安物の指輪を渡した日。

彼女の笑顔。

彼女の涙。

彼女の匂い。

「あ……ぁ……」

涙が溢れて止まらない。

すべてが鮮明に蘇る。

俺は、こんなにも彼女を愛していた。

視界がクリアになる。

腕の中には、エマがいた。

だが、その瞳は、焦点が合っていなかった。

「……エマ?」

呼びかける。

彼女はゆっくりと瞬きをして、俺を見上げた。

そして、小首をかしげて言った。

「……いらっしゃいませ?」

その言葉は、俺が最初に彼女に言った言葉だった。

最終章 始まりの雨音

雨は上がっていた。

店の外には、水たまりに反射したネオンサインが煌めいている。

エマは、きょとんとした顔で俺を見つめている。

彼女の中からは、俺という存在がきれいさっぱり消え去ってしまった。

俺の記憶を取り戻すための代償として。

俺は、彼女の頬に触れる。

温かい。

生きている。

それだけで、奇跡だと思った。

「……いらっしゃいませ、じゃないよ」

俺は泣き笑いのような顔で言った。

「君は客じゃない。……これから、ここで一緒に暮らすんだ」

「一緒に……?」

彼女は不思議そうに繰り返す。

「ああ。俺の名前はカイト。君の名前はエマ。……俺たちは、恋人同士だ」

「コイビト……」

彼女は呟き、そしてふわりと微笑んだ。

まるで、初めて言葉を覚えた子供のように。

「素敵な響きですね、カイトさん」

胸が締め付けられるほど痛い。

けれど、絶望ではなかった。

彼女が俺を忘れたのなら、また一から始めればいい。

今度は俺が、彼女に思い出を与えていく番だ。

二度と忘れないように。

二度と、売ったりしないように。

俺は彼女の手を強く握りしめた。

「まずは、自己紹介から始めようか」

記憶屋『ムネモシュネ』。

そこには今日、新しい記憶(ページ)が刻まれる。

かつて俺が売り払った明日は、彼女が身を削って買い戻してくれた今日に繋がっていた。

「はじめまして、エマ」

俺の言葉に、彼女は満面の笑みで答えた。

「はじめまして、カイトさん」

(了)