第一章 ガラスの雨と不在の魂

琥珀色の液体が満たされた小瓶の中で、青白い燐光が頼りなげに揺らめいている。

「これが……あの人が私を想っていた証、なんですね」

カウンターの向こうで、女性が震える指先を伸ばす。彼女の睫毛から、耐えきれなくなった雫がひとつ、またひとつとこぼれ落ち、木の天板に濃い染みを作った。

「ええ。彼の中からあなたに関する記憶は消えました。それは、運命が成就した代償」

私は努めて静かに、紅茶を差し出すように言葉を置く。

アリア。それが私の名だ。

すれ違う人々の背後に伸びる「運命の糸」を視て、愛の残骸を回収する女。

女性の背後には、薄紅色のオーラが頼りなげに伸びている。

窓の外、濡れたアスファルトの上で立ち尽くす一人の男性。彼もまた、何か大切なものを喪失した顔で空を見上げている。

二人の首筋には、絡み合う蔦のような『絆の刻印』。

この世界では、魂が結ばれた瞬間にどちらか片方の記憶が奪われる。

溢れ出た記憶は、こうして結晶となり、私の店に流れ着くのだ。

「ありがとうございます。彼が忘れても、私が……私だけが覚えていればいい」

女性は小瓶を胸に抱き、逃げるように店を出て行った。

扉についた真鍮のベルが、カラン、と乾いた音を立てて揺れる。

取り残された薄暗い店内で、私は自分の掌を見つめる。

目を凝らす。網膜が痛くなるほどに。

けれど、私の指先からは一本の糸も伸びていない。

鏡に映る私の背後は、吸い込まれそうなほど深い空洞だ。

他人の愛は見透かせるのに、自分の運命だけが欠落している。

私は、誰かの物語を編むための針に過ぎないのだろうか。

冷めかけた紅茶を唇に運ぼうとした、その時だった。

再びベルが鳴り、重たい湿気が店内に雪崩れ込んでくる。

「ここが、『忘れ物』を預かる店か」

低く、枯れた声。

長身の青年が立っていた。

雨に濡れた黒髪から、冷たい水滴が彼の青白い頬を伝い、顎先から滴り落ちる。

私は息をのんだ。紅茶のカップがカタと音を立てる。

彼の背後から伸びるはずのオーラが見えない。

いや、違う。

彼のオーラは、あまりにも透明で、そして――私の足元へと、影のように真っ直ぐ伸びていた。

肋骨の裏側で、心臓が不格好に跳ねる。

この感覚は、何?

期待と恐怖がない交ぜになった感情で彼を見据えた瞬間、私の視線は彼の首筋に釘付けになった。

そこには、黒々とした『絆の刻印』が、既に火傷のように焼き付いていたのだ。

第二章 棘と体温

「いらっしゃいませ。……何をお探しで?」

動揺を喉の奥へ押し込み、私はカウンター越しに尋ねる。

カイトと名乗った彼は、濡れたコートを乱暴に椅子へ投げ捨てた。革の匂いと雨の匂いが混じり合い、鼻腔を刺激する。

「探しているのは『俺の記憶』じゃない。このふざけた刻印の正体だ」

カイトは首元の痣を親指で強く擦る。皮膚が赤くなるほどに。

その瞳は、深い井戸の底のように暗く、それでいて奇妙な熱を帯びていた。

「俺には刻印がある。ある女と愛を誓った証だ。だが……俺は何も忘れていない」

「そんなはずはないわ」私は思わず身を乗り出す。「刻印が完成すれば、記憶は結晶となって体外へ排出される。それがこの世界の摂理よ」

「だから確認しに来た。俺が狂っているのか、世界が壊れているのか」

彼はカウンターに両手をつき、私との距離を詰める。

彼の濡れたシャツから、微かな体温が伝わってくる。

その目は血走っていた。眠れぬ夜をいくつ越えてきたのだろう。

「愛した女の顔も、声も、別れの瞬間の痛みも、全部鮮明だ。まるで呪いのようにへばりついている」

私は躊躇いながらも、右手を伸ばす。

「……失礼」

私の指先が、彼の首筋にある刻印へと触れる。

バチッ、と静電気が走り、指先が痺れた。

そこから流れ込んでくるのは、愛の温もりではない。

鋭利な刃物のような「拒絶」。

そして、その奥底で凍えている、子供のような「孤独」。

「……あなた、嘘をついていないようね」

私は手を引っ込める。指先が氷に触れた後のように痛む。

「私の眼には、あなたの刻印が……泣き叫んでいるように見えるわ」

「泣いている?」

「ええ。完成することを拒み、肉体に爪を立ててしがみついている。あなたは、記憶を失うことを恐れた?」

カイトの表情が強張る。図星だったのだろう。

彼は視線を床に落とし、自嘲気味に笑った。

「……怖かったさ。記憶が消えるくらいなら、この身が裂けたほうがマシだと思った。そう念じた瞬間、刻印は焼き付いたが、記憶は消えなかった」

「代償を払わなかった男」

「皮肉なものだな。記憶が残っているせいで、俺は毎晩、愛を裏切った罪悪感に苛まれている。彼女は俺を忘れたのに、俺だけが……」

言葉が途切れる。

沈黙が落ちる。聞こえるのは、窓を叩く雨音だけ。

私はカウンターを回り込み、彼の隣に立つ。

私のオーラが、透明な糸となって彼に引き寄せられている感覚。

彼もまた、運命のレールから外れた迷子なのだ。

「カイト」

呼びかけると、彼が顔を上げる。

その瞳の奥にある寂しさが、私の胸の空洞と共鳴する。

「私に見せて。あなたのその、頑なな記憶の深層を」

「見る? どうやって」

「私の魂を、あなたの刻印に潜らせるの。原因がわかるかもしれない」

危険な賭けだ。他人の記憶に深く潜れば、私自身が戻れなくなる可能性もある。

それでも、放っておけなかった。

彼を蝕むその孤独の色が、私自身のそれとあまりにも似ていたから。

第三章 記憶の深淵へ

私たちは店の奥にある古いソファに向かい合った。

照明を落とす。雨音だけが遠くのリズムを刻んでいる。

「痛むかもしれないわ」

「構わない。このままよりは」

カイトが目を閉じる。

私は彼の首筋にある刻印に、両手を重ねた。

脈打つ血管。皮膚の下を流れる熱い血。

深呼吸をひとつ。

私は意識の境界を越え、彼の内側へとダイブした。

――暗い。

そして、寒い。

そこは嵐の海だった。

カイトの記憶の断片が、荒波のように押し寄せてくる。

『愛してる』

『忘れたくない』

『行かないでくれ』

無数の声が反響する。

私はその奔流に逆らい、さらに深くへ潜る。

刻印の核へ。

そこで私は見た。

ひとつの光景を。

薄暗い部屋。カイトが女性を抱きしめている。

彼女の背中から光の粒子が溢れ出し、空へと昇っていく。

本来なら、カイトの頭部からも同じ光が溢れるはずだった。

けれど、カイトの心臓部から、どす黒い茨のようなものが噴き出し、光の出口を塞いでいた。

『嫌だ!』

カイトの魂の絶叫が聞こえる。

それは愛への執着ではない。

もっと根源的な、自我が消滅することへの原初的な恐怖。

その時、私は理解した。

言葉ではなく、肌で。

この世界における「記憶喪失」とは、罰ではない。

愛という強すぎる感情に魂が焼き切れないための、慈悲深い「麻酔」なのだと。

人々は無意識に麻酔を受け入れ、穏やかに忘却する。

だがカイトは、麻酔を拒絶した。

痛みを、苦しみを、すべて引き受けてでも「自分」で在り続けようとした。

その凄まじいエゴが、システムの強制力をねじ伏せたのだ。

「っ……!」

強烈な痛みが私を襲う。

カイトが感じ続けてきた罪悪感、孤独、そして愛への渇望が、私の神経を直接焼き焦がす。

熱い。痛い。苦しい。

でも、どこか懐かしい。

私もずっと、一人だった。

誰の運命にも介入できず、ただ見送るだけの空虚な存在。

私たちは似ている。

世界からはじき出された、二つの欠落。

「アリア……?」

意識の底で、カイトの声が聞こえた気がした。

私は嵐の中で、うずくまる彼の幻影を見つける。

幼い子供のように震える彼の背中。

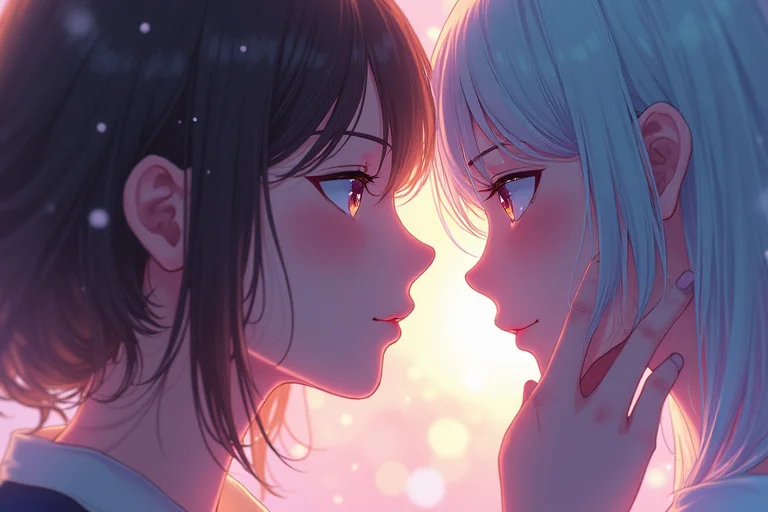

私は迷わず、その背中を抱きしめた。

私の透明な魂が、彼の黒い茨に絡みつく。

『大丈夫。その痛みは、あなたが逃げなかった証拠よ』

言葉は必要なかった。

ただ体温を、鼓動を伝える。

私の孤独が彼の孤独を埋め、彼の熱が私の空洞を満たしていく。

茨が、ゆっくりと解けていくのを感じた。

最終章 黄金の夜明け

現実へと浮上した瞬間、私は大きく息を吸い込んだ。

溺れていた水面から顔を出したように、酸素が肺を満たす。

「はあ、はあ……」

目の前には、汗だくのカイトがいた。

彼もまた、肩で息をしながら私を見つめている。

その瞳からは、あの昏い狂気は消えていた。

あるのは、雨上がりの空のような静謐さ。

「見えたか……俺の、浅ましいエゴが」

カイトが掠れた声で呟く。

「ええ。見たわ」私は汗を拭い、彼の手をそっと握る。「でも、それは浅ましさじゃない。あなたはただ、愛の痛みに正面から向き合っただけ」

「麻酔なしの手術みたいなものか」

「そうね。だからずっと痛かったんでしょう?」

カイトは私の手を握り返す。

その力強さに、胸の奥がじんわりと温かくなる。

出会ったばかりの二人。

けれど、互いの魂の最も醜く、最も柔らかな部分を晒し合った私たちは、もう他人ではなかった。

「アリア。君が触れてくれた時……不思議と痛みが引いたんだ」

カイトが私の目を見つめる。

そこには、縋るような弱さと、新たな決意が宿っていた。

「俺は、記憶を消したくない。この痛みを抱えたまま、生きていきたいと思う。……もし、君が隣にいてくれるなら」

それは、甘い愛の告白ではない。

共犯者の勧誘のような、切実な響きだった。

私は微笑む。

鏡を見るまでもなかった。

今の私からは、きっと彼へと繋がる糸が伸びているはずだ。

それも、これまでの誰とも違う、太く、強靭な糸が。

「いいわよ、カイト。私の運命はずっと空席だったもの。重たい荷物を背負う覚悟はできているわ」

その時だった。

二人の握り合った手から、温かな光が溢れ出した。

カイトの首筋の黒い刻印が、黄金色に変色していく。

そして私の首筋にも、熱い痛みが走る。

世界のルールが軋む音がした。

記憶を奪うことなく、刻印が完成しようとしている。

それは「忘却」という麻酔を必要としない、痛みを共有できる魂同士にのみ許された、新たな契約の形。

光が収まると、足元には小さな結晶が転がっていた。

今までのどんな結晶とも違う。

透き通った黄金色。

中には何も封じ込められていない。

それは、これから私たちが刻んでいく時間を待っている「空(から)」の器だった。

「行こう、アリア」

カイトが立ち上がり、私に手を差し伸べる。

雨はいつの間にか止んでいた。

雲の切れ間から、薄明光線がアスファルトを濡らす水たまりに反射している。

私は彼の手を取る。

その掌の硬さと温もりが、私を現実へと繋ぎ止める錨になる。

私たちは店を出た。

記憶という重荷を背負い、痛みを分け合いながら。

不確かな未来へと続く道は、雨に洗われて白く輝いていた。