第一章 無色の旋律

僕、水嶋律(みずしま りつ)の世界は、常に過剰な色彩で溢れていた。これは比喩ではない。僕には音に色が視える共感覚があった。人々の声は感情のインクを撒き散らし、街の喧騒は濁った絵の具をぶちまけたように視界を汚す。怒号はどす黒い赤錆色、媚びへつらう笑い声は粘ついた黄緑色、偽りの賞賛は安っぽい金箔の色をしていた。それ故に、僕は静寂を愛し、古書の修復師という、紙とインクの沈黙に満ちた仕事を選んだ。

僕の日常が根底から覆ったのは、梅雨の晴れ間の午後だった。市立図書館の古書コーナーで資料を探していた時、不意に、世界の音が止んだかのような錯覚に陥った。

「その本でしたら、第二書庫に保存版がございます。状態の良いものをお持ちしましょうか」

聞こえたのは、女性の声だった。だが、その音には一切の色がなかった。それは無ではない。完全な透明。磨き上げられた水晶を通して光を見た時のような、どこまでも澄み切った無色。真冬の早朝、湖面に張りつめた薄氷のような、絶対的な静謐。僕の網膜を常に苛んでいた色の洪水が、その声が紡がれる間だけ、すっと引いていく。初めて味わう感覚だった。

振り返ると、そこにいたのは、亜麻色の髪を緩くまとめた司書の女性だった。名札には『月岡 栞』とある。彼女は僕の驚愕に気づく様子もなく、穏やかに微笑んでいた。その唇から再び紡がれた「いかがなさいますか」という言葉もまた、一点の濁りもない透明な結晶となって僕の鼓膜を震わせた。

僕は、生まれて初めて、他人の声に安らぎを覚えた。それは僕にとって、砂漠で見つけたオアシスであり、嵐の中で見つけた灯台の光だった。この無色の旋律の源である彼女を、もっと知りたい。その抗いがたい衝動が、僕の心の奥深くで、静かに産声を上げたのだった。

第二章 水晶の対話

それからというもの、僕は憑かれたように図書館へ通った。栞さんがいるカウンターは、僕にとって唯一の聖域だった。彼女が発する言葉の一つひとつが、僕の世界からノイズを洗い流してくれる浄化の儀式だった。

「この時代の製本技術は、本当に美しいですね」

僕が修復中の古い植物図鑑について語ると、栞さんは興味深そうに目を細めた。

「水嶋さんの手にかかると、本も喜んでいるように見えます」

その声は、やはり無色透明だった。僕は、彼女の心が水晶のように曇りなく、純粋なのだと信じて疑わなかった。彼女の言葉には、他人の声にまとわりつく羨望や嫉妬、見栄といった不純な色が一切混じっていなかったからだ。

僕たちは少しずつ言葉を交わすようになった。彼女は僕の仕事に深い敬意を払ってくれ、僕は彼女の文学に対する造詣の深さに舌を巻いた。会話を重ねるほどに、彼女の穏やかな物腰、時折見せるはにかんだ笑顔、そのすべてに惹かれていった。彼女の隣は、色彩の暴力から解放される唯一の場所だった。

ある雨の日、閉館間際の図書館で、僕は勇気を出して彼女を食事に誘った。

「もし、ご迷惑でなければ……今度、一緒に」

言葉を最後まで紡ぐ前に、栞さんは小さく頷いた。

「はい、喜んで」

その返事は、雨上がりの虹よりも鮮やかに、僕の心を照らした。もちろん、その声自体に色はなかったが、僕の内面では、これまで見たこともないような、澄み切った光の色が生まれていた。

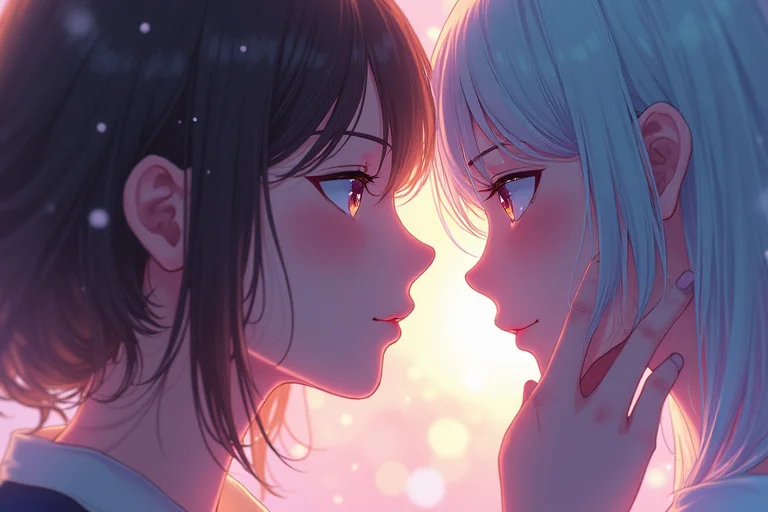

デートの日、僕たちは海辺のカフェで他愛のない話をした。波の音はざらついた群青色に見えたが、彼女の声が響くたび、その色は凪いだ水面のように穏やかになった。僕は、自分の共感覚について話すべきか迷っていた。この特異な体質は、これまで誰にも理解されなかった。だが、彼女なら、この水晶のように純粋な彼女なら、受け入れてくれるかもしれない。そんな淡い期待を抱いていた。夕暮れの光が彼女の横顔を琥珀色に染める。その美しさに、僕は永遠にこの時間が続けばいいとさえ思った。僕は、月岡栞という人間に、間違いなく恋をしていた。

第三章 沈黙の告白

「水嶋さん、聞いてほしいことがあるんです」

夕日が水平線に沈み、カフェの窓が夜の闇を映し始めた頃、栞さんは意を決したように切り出した。その表情には、これまで見たことのない緊張が浮かんでいた。彼女の無色透明の声が、いつもより僅かに硬質に響く。

「私の声……綺麗だって、言ってくださいますよね」

「ええ。とても……世界で一番、美しい音だと思います」

僕は素直に答えた。彼女は伏せていた顔を上げ、僕の目を真っ直ぐに見つめた。その瞳は、何かを諦めたように、そして何かを覚悟したように、静かに揺れていた。

「この声は、私のものじゃないんです」

一瞬、言葉の意味が理解できなかった。

「……どういう、意味ですか?」

「私は、七年前に事故で声帯を失いました。話すことができなかったんです、ずっと」

栞さんは、自分の喉にそっと指先を触れさせた。

「今、私が話しているのは……最新の医療技術で作られた、人工声帯ユニットを通してなんです。私の呼気をセンサーが読み取って、AIが合成した音声を生成している……ただの、機械の声です」

ハンマーで頭を殴られたような衝撃だった。僕が安らぎを覚えていたあの無色の旋律は、人間の感情の揺らぎが一切乗らない、プログラムされた音声だったから。僕が純粋で美しいと感じていた彼女の心の象徴は、そもそも存在しなかった。

「感情を乗せて話す練習もしたんですけど、どうしても平坦になってしまって……だから、あなたの耳には、色がついて聞こえなかったんだと思います」

違う。そうじゃない。僕は彼女に共感覚のことを話していない。彼女は、僕が彼女の声を「感情がこもっていない」と感じていると誤解している。だが、そんなことはどうでもよかった。僕が愛したのは、栞さんという人間だったのか。それとも、彼女が偶然持っていた「ノイズのない音」という現象だったのか。

価値観が、足元から崩れ落ちていく音がした。僕が唯一の拠り所としていた感覚は、この瞬間、最も残酷な形で僕を裏切った。目の前にいる栞さんの表情が、初めて見る苦悩の色に歪んでいる。なのに、彼女の唇から漏れる声は、相変わらず非情なまでに澄み切った、無色透明のままだった。そのギャップが、僕の心を容赦なく引き裂いた。僕は、何も言えなかった。

第四章 心の色彩

あの告白から、三日。僕は仕事場に籠もり、栞さんに連絡できずにいた。作業台に広げられた古書は、まるで色を失ったかのようにただの紙とインクの塊に見えた。僕の世界から、栞さんの声が消えただけで、すべての色彩が意味をなさなくなったようだった。

僕は混乱していた。僕の恋は、幻想だったのか? 機械が作った音に癒やされていただけだとしたら、それはあまりに滑稽で、空虚ではないか。だが、目を閉じれば、栞さんの笑顔が浮かぶ。僕の話に熱心に耳を傾ける真摯な眼差しが、はにかむように頬を染める仕草が、脳裏に焼き付いて離れない。あれは、機械ではなかった。紛れもなく、月岡栞という一人の人間の、温かい感情の発露だった。

僕は気づいた。僕が惹かれたのは、音の色ではなかったのだ。最初は、無色の声がきっかけだったかもしれない。だが、図書館に通ううちに、僕は彼女の言葉の内容に、その奥にある優しさに、知性に、そして声を失っても懸命に他者と繋がろうとするその強さに、心を奪われていたのだ。僕の共感覚は、彼女の本質を見抜く役には立たなかった。むしろ、その本質から目を逸らさせるフィルターにすらなっていた。

僕は作業場を飛び出し、図書館へと走った。カウンターにいた栞さんは、僕の姿を認めると、怯えたように目を伏せた。僕は、息を切らしながら、彼女の前に立った。

「栞さん。僕の話を聞いてください」

僕は、初めて自分の共感覚について打ち明けた。世界がどれほど騒々しい色の洪水に満ちているか。そして、彼女の声だけが、僕にとって唯一の安らぎだったこと。

「君の声が機械の音だって聞いて、正直、混乱しました。自分が何を好きになったのか、分からなくなった。でも……この三日間、君に会えなくて、はっきり分かりました」

僕は一呼吸おいて、彼女の手をそっと握った。その手は、小さく震えていたが、温かかった。

「君の声に色は見えない。でも、僕には見えるんです。僕の話を聞くときの君の瞳の、優しい琥珀色が。面白い本を見つけたときの、弾けるような笑顔の向日葵色が。そして、今、僕を前にして不安そうに揺れる、繊細な勿忘草の色が」

「僕が愛したのは、音の色じゃない。月岡栞という、君自身の色彩です。声なんかなくたっていい。君が、君の心が見せてくれる色が、僕には何よりも鮮やかで、愛おしい」

栞さんの瞳から、大粒の涙が零れ落ちた。それは、僕の世界で初めて見る、悲しみと喜びが溶け合った、美しい虹の色をしていた。彼女は何も言わず、ただ、僕の手を強く握り返した。その温もりだけで、彼女のすべての想いが伝わってきた。

僕たちの間に、もう音の色は必要ない。これから僕たちは、言葉を超えた、もっと深く、もっと確かな心の色彩で、対話を重ねていくのだろう。僕の世界は、一人の女性によって、ようやく本当の意味で色づき始めたのだ。