「運命って、本当にあるのかも」

親友の香奈にそう漏らしたとき、私は本気でそう信じていた。彼、高橋湊さんに出会うまでは、マッチングアプリなんて信用していなかったのに。

『はじめまして。高橋湊です。瑞希さんのプロフィール写真の笑顔が素敵で、思わずメッセージを送りました』

丁寧な文章、爽やかなプロフィール写真。外資系コンサルタント、三十歳、趣味は映画鑑賞とカフェ巡り。まるで少女漫画から抜け出してきたような完璧なスペック。半信半疑で会ってみると、彼は写真以上に素敵な人だった。すらりとした長身に、優しげな目元。会話は知的で面白く、私の拙い話を心から楽しそうに聞いてくれる。私たちはすぐに恋に落ちた。

湊さんとの毎日は、きらきらと輝いていた。予約の取れないレストラン、夜景の綺麗なバー、休日のドライブ。彼はいつも私をプリンセスのように扱ってくれた。二年前に恋人と別れて以来、錆びついていた私の心が、潤いを取り戻していくのが分かった。

けれど、幸せの絶頂で、私は小さな綻びに気づき始める。

「学生時代、サッカー部だったんだ。ポジションはミッドフィルダー」

そう言っていた彼が、別の日に、

「ごめん、俺、運動はからきしで。ずっと帰宅部だったから」

と笑った。私が「あれ?」と首を傾げると、「あはは、言い間違えた。サッカー部の友達の話と混ざっちゃったかな」と軽く流された。

些細なことだ。誰にだって言い間違いはある。そう自分に言い聞かせた。

でも、違和感は少しずつ、しかし確実に、降り積もっていった。

彼は自分のことをほとんど話さなかった。家族の話を振ると、「ごく普通の家庭だよ」と曖昧に笑うだけ。写真を撮られるのを極端に嫌がり、SNSのアカウントも持っていない。「仕事柄、個人情報を出すのが苦手でね」というのが彼の言い分だった。

決定的に「おかしい」と思ったのは、彼の部屋に初めて招かれた日だ。都心の一等地にある、新築のデザイナーズマンション。スタイリッシュな家具が配置されているのに、そこには全く生活感がなかった。まるでモデルルーム。本棚には未開封の洋書が数冊並んでいるだけ。クローゼットの中には、寸分の狂いもなくアイロンがけされたシャツが数枚。個人の思い出が詰まっていそうなものが、何一つ見当たらないのだ。

「湊さんって、ミニマリストなんだね」

私がそう言うと、彼は一瞬だけ、本当にほんの一瞬だけ、悲しいような顔をした。

「……まあね。物に執着しないタイプなんだ」

その夜、私は眠れなかった。胸騒ぎが止まらない。もしかして、彼は既婚者で、ここはセカンドハウスなんじゃ……?あるいは、何か恐ろしい犯罪に手を染めていて、偽名を使っている……?

疑念は黒い染みのように心を蝕んでいく。香奈に相談すると、彼女は真剣な顔で言った。

「瑞希、危ないよ。その人、本当に大丈夫なの?」

私は、知りたくなかった。真実を知って、この幸せが壊れてしまうのが怖かった。でも、このまま見ないふりを続けることもできなかった。

ある週末、湊さんが「急な出張が入った」と一泊で家を空けることになった。

最低なことをしている自覚はあった。それでも、私は彼の部屋の合鍵を使って、中に足を踏み入れてしまった。

心臓が早鐘を打つ。私は憑かれたように部屋を物色し始めた。そして、彼の書斎の引き出しの奥に、鍵のかかった小さな箱を見つけた。ヘアピンで簡単なロックをこじ開けると、中には数枚の写真と、一冊の古い手帳が入っていた。

写真には、湊さんによく似た、でも少し雰囲気の違う男性が、見知らぬ女性と小さな男の子と幸せそうに笑っていた。手帳を開くと、そこにはびっしりと、私の情報が書き込まれていた。

『水野瑞希。28歳。デザイン事務所勤務』

『好きな食べ物:アボカド、チーズ』

『好きな映画:『アメリ』』

『理想のデート:水族館』

それは、私がアプリのプロフィールや、彼との会話の中で話したことだった。まるで、誰かのためのカンニングペーパーだ。

ページをめくる手が震える。最後のページに、依頼書のようなものがあった。

『依頼主:佐伯樹(さえき いつき)』

『依頼内容:ターゲット・水野瑞希に、「理想の恋愛」を提供すること。期間三ヶ月。彼女が自信を取り戻し、次の恋に進めるよう、最高の恋人を演じること』

佐伯……樹?

その名前には見覚えがあった。私の会社の、一つ上の先輩だ。いつも物静かで、私にだけ時々、ぎこちない笑顔を見せてくれる人。

頭が真っ白になった。湊さんは、湊さんじゃなかった。彼は、佐伯先輩に雇われた、「恋愛代行」だったのだ。私のための、オーダーメイドの恋人。

その夜、帰ってきた彼を、私は手帳をテーブルに置いて待ち構えた。

「……これ、何?」

私の声は、自分でも驚くほど冷たく響いた。

彼はテーブルの上の手帳を一瞥し、全てを察したように、ふっと力を抜いてソファに座った。

「全部、見てしまったんだね」

彼の口調は、いつもの優しい「湊さん」ではなかった。どこか疲れていて、諦観を帯びている。

「私の知ってるあなたは、誰なの?」

「……俺の本名は、蓮。ただの、役者みたいなものだよ」

蓮と名乗った彼は、静かに全てを語り始めた。

依頼主は、やはり佐伯先輩だった。彼はずっと私に想いを寄せていたけれど、奥手な性格で、どうアプローチしていいか分からなかったらしい。私が過去の失恋を引きずっていることを知り、「まずは瑞希さんに、もう一度恋愛の楽しさを思い出してほしい。そのための最高の経験をプレゼントしたい」という、あまりに純粋で、そしてあまりに歪んだ願いから、蓮に依頼したのだという。

「サッカー部の話とか、矛盾してたのは……」

「佐伯さんのプロフィールと、俺自身のプロフィールが混ざってしまったんだ。彼はサッカー部で、俺は運動音痴。……役者失格だな」

蓮は自嘲気味に笑った。

怒りと、悲しみと、そして裏切られたという絶望で、涙が溢れた。

「最低よ……。人の気持ちを、何だと思ってるの!」

「……本当に、すまないと思ってる」

「私が好きになったのは、あなたが演じた偽物の人間だったってこと……?」

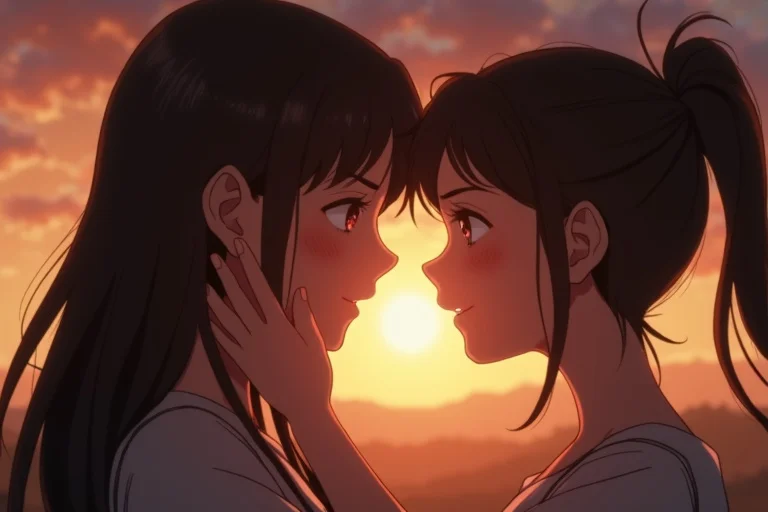

私の言葉に、蓮は顔を上げた。その瞳が、初めて見るほど真剣に、私を射抜いていた。

「最初は、仕事だった。佐伯さんの書いた脚本通りに、君の理想の男を演じるだけの。でも……」

彼は言葉を区切り、苦しそうに続けた。

「君と過ごすうちに、分からなくなった。どこまでが演技で、どこからが本当の俺なのか。君の本当の笑顔を見るたびに、脚本にない言葉が口をついて出た。君が笑ってくれるのが、本当に嬉しかったんだ。瑞希さん、俺は……君を、本当に好きになってしまった」

演じられた恋。作られた幸せ。でも、胸がときめいた瞬間も、一緒に笑った時間も、私にとっては紛れもない本物だった。目の前にいるのは、「高橋湊」ではない、ただの「蓮」という一人の男。彼は、嘘で固めた鎧を脱ぎ捨て、傷つきやすい素顔を晒していた。

私は何も言えずに、部屋を飛び出した。

それから一週間、私は会社を休んだ。佐伯先輩からの着信も、無視し続けた。

頭の中はぐちゃぐちゃで、何を信じればいいのか分からなかった。

一週間後の夜、スマホが短く震えた。知らない番号からの、メッセージだった。

『"高橋 湊"ではなく、"蓮"として、もう一度会ってもらえませんか。言い訳じゃない。ただ、本当の俺として、君に伝えたいことがある』

メッセージの送り主は、聞くまでもなかった。

私は暗い画面に映る自分の顔を見つめた。そこには、泣き腫らした酷い顔の女がいた。

でも、その唇の端が、ほんの少しだけ、持ち上がったような気がした。

瑕疵のある、不完全な理想。

あるいは、嘘から始まる、本当の恋。

私の指は、ゆっくりと返信ボタンへと動いていた。