古書店「時の栞」の空気は、いつもインクと古い紙の匂いで満ちていた。店主の水無月湊は、窓の外で灰色に煙る六月の雨を眺めながら、カウンターの隅で古びた本の背を丁寧に磨いていた。彼の時間は、三年前に終わった恋と共に止まったままだ。まるで、持ち主を失ったこの本のように、物語の続きをめくることができないでいる。

「こんにちは、湊さん」

鈴を転がすような声に顔を上げると、そこに木ノ下陽菜が立っていた。湿気を含んだ風と共に店に入ってきた彼女は、濡れた髪をタオルで拭いながら、屈託なく笑う。

「すごい雨ですね。でも、このお店の匂いを嗅ぐと、なんだか落ち着くんです」

彼女は最近、足繁くこの店に通うようになったイラストレーターだった。スケッチブックを小脇に抱え、宝物を探す子供のように書架の間を巡る彼女の姿を、湊はいつも少し離れた場所から目で追っていた。その明るさが眩しくて、同時に、自分の心の影を濃くするようで、いつもぎこちない返事しかできなかった。

陽菜が、湊の手元をのぞき込んだのは、そんな日々がひと月ほど続いた頃だった。

「その本、修理してるんですか?なんだか、たくさん書き込みがありますね」

それは、持ち主の女性が恋人との思い出を綴った、一冊の恋愛小説だった。湊は、破れたページを特殊な和紙で補修しながら、ぽつりぽつりとその本の物語を語った。持ち主が恋人と出会った日のこと、交わした言葉、そして、叶わなかった想いの跡。

「素敵……」陽菜はうっとりと息をついた。「私、この物語の挿絵を描いてみたいな」

その一言が、止まっていた湊の時間をわずかに動かした。閉店後、静まり返った店内で、二人の共同作業が始まった。湊が物語の背景を読み解き、陽菜が鉛筆を走らせる。カリカリという硬質な音だけが、古書の森に響く。陽菜の描く線は温かく、命を吹き込まれた登場人物たちは、紙の上で再び恋を始めた。彼女のひたむきな横顔を見つめるうち、湊の心にあった分厚い氷が、少しずつ溶けていくのを感じていた。

だが、心の奥底で、過去の恋人が突き放した言葉が亡霊のように蘇る。「君はつまらない人間だ。君と一緒にいても、何も感じない」その言葉が、陽菜へと踏み出す心を縛り付ける鎖となっていた。

物語が大きく動いたのは、冷たい雨が降り続く、ある日の午後だった。湊の元に、一通の封筒が届いた。差出人は、かつての恋人。中には、純白の結婚式招待状が入っていた。瞬間、世界から音が消えた。過去の記憶が津波のように押し寄せ、湊は息ができなくなる。必死で築き上げた心の壁の内側で、彼は再び独りになった。

その夜、何も知らない陽菜が、いつものように店に顔を出した。

「湊さん、挿絵のラフ、見てほしくて…」

湊は彼女の顔をまともに見ることができなかった。「悪いけど、今日はもう閉めるんだ」絞り出した声は、自分でも驚くほど冷たく響いた。

陽菜は一瞬、傷ついたように目を見開いたが、店を出ていこうとするその足をふと止めた。

「何か、あったんですか?」振り返った彼女の瞳は、真剣な光を宿していた。「私、湊さんが本の話をするときの顔、好きですよ。まるで、物語の主人公みたいにキラキラしてて……誰が何と言おうと、私はそう思います」

まっすぐな言葉が、湊の心の壁に深く突き刺さった。堰を切ったように、感情が溢れ出す。

「僕は……空っぽなんだ。つまらない人間なんだよ」

震える声で告白する湊に、陽菜は静かに近づくと、自分のスケッチブックを開いて見せた。

ページをめくるたび、そこに現れるのは湊の姿だった。書架を整理する真剣な横顔、陽菜の話に少しだけ口元を緩ませた顔、窓の外を物憂げに眺める顔。一枚一枚に、陽菜の優しい視線が満ちていた。

「空っぽなんかじゃない」彼女は言った。「湊さんの時間は、このお店にあるたくさんの本みたいに、誰にも真似できない素敵な物語で満たされてる。私には、ちゃんと見えてるよ」

そう言って、彼女は一枚の完成した挿絵を湊に手渡した。それは、あの恋愛小説の主人公とヒロインが、満開の桜の下で手を取り合うクライマックスの場面だった。そして、主人公の顔は、紛れもなく湊に似ていた。

その絵を見つめるうち、湊を縛り付けていた呪いが、はらりと音を立てて解けていくのを感じた。自分は「つまらない人間」だったのではない。自分の物語の価値を、自分だけが見失っていたのだ。

湊は、引き出しにしまっていた招待状を、もう一度見つめた。そして、迷いなく、それを奥へとしまい込んだ。過去は過去だ。もう、振り返らない。

彼は立ち上がり、陽菜の手をそっと取った。驚いて見開かれた彼女の瞳を、まっすぐに見つめる。

「陽菜さん。僕の物語の……新しいページを、君と一緒にめくってくれませんか?」

一瞬の沈黙の後、陽菜の顔に、雨上がりの空に咲く花のような笑顔が広がった。

「はい、喜んで」

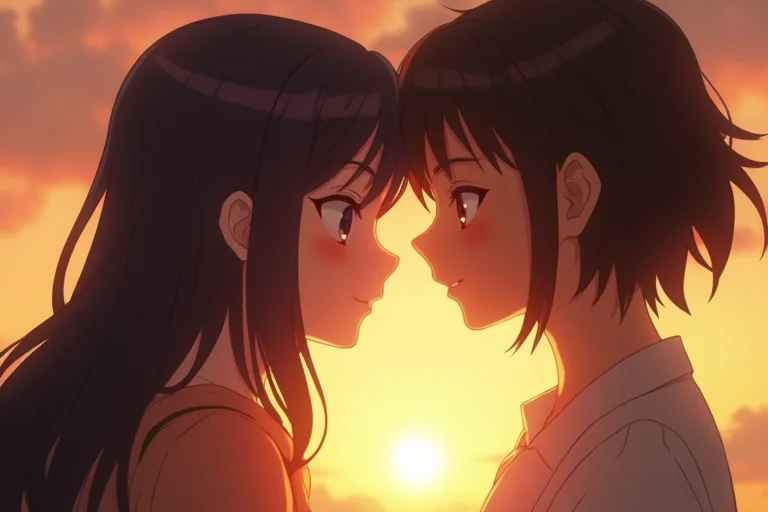

力強く頷いた彼女の手を、湊は強く握り返した。いつの間にか雨は上がり、窓の外には淡い虹がかかっている。古書店の窓から差し込む夕陽が、まるで祝福のスポットライトのように、新しい物語を始めようとする二人を優しく照らしていた。埃をかぶっていた湊の心に、陽菜という名の栞が、そっと挟まれた瞬間だった。