「この資料、数字が一行ズレている。やり直せ」

氷のように冷たい声が、私の鼓膜を突き刺した。声の主は、私の上司である黒川湊課長。彫刻のように整った顔立ちは、感情という機能が欠落しているかのように常に無表情だ。入社して二年、私は彼が笑ったところを一度も見たことがない。

「申し訳ありません!すぐに修正します!」

深々と頭を下げ、足早に自分のデスクへ戻る。背中に突き刺さる完璧主義者の視線が痛い。同僚たちは同情的な目を向けてくるが、声をかける勇気はないらしい。まあ、鬼の黒川課長に睨まれたら誰だってそうなる。

私、水野栞には秘密がある。それは、幼い頃から「物」の声が聞こえるという、ちょっと変わった体質だ。長く大切にされている物ほど、持ち主の感情を色濃く反映したお喋りになる。普段は面倒なので意識して聞かないようにしているのだが、その日に限っては違った。

残業を終え、誰もいなくなったオフィスで帰り支度をしていると、黒川課長のデスクの下に、きらりと光るものを見つけた。拾い上げてみると、それは使い込まれた美しい銀色の万年筆だった。きっと彼がいつも胸ポケットに挿している、大切なものだろう。

届けなくちゃ。そう思って、彼のデスクに置こうとした瞬間だった。

『あーあ、今日もご主人は言い過ぎちまった。水野さんの、あの泣きそうな顔。本当は、いつも頑張ってるって褒めてやりたいのに、口を開けば嫌味ばっかり。不器用にもほどがあるぜ』

凛とした、それでいて少し掠れた男性の声が、万年筆から直接、脳内に響いてきた。

え?

私は思わず万年筆を落としそうになり、慌てて握りしめる。

『さっきだって、デスクに戻ってから「俺の言い方がキツすぎるのか…」って、ちっちゃく呟いて頭抱えてたんだぜ? あの眉間のシワ、最高に悩んでる時のやつだ』

万年筆は饒舌に語り続ける。鬼の黒川課長が? あの冷徹人間が? にわかには信じがたい。でも、この万年筆から感じるのは、持ち主への深い愛情と、ほんの少しの呆れた感情だ。

翌日から、私の世界は一変した。黒川課長を観察するのが、日課になったのだ。

彼がコーヒーを飲むマグカップからは、『お、今日も水野さんが淹れてくれたコーヒーだ。ご主人のやつ、彼女が給湯室に立つ姿、いっつもこっそり目で追ってるんだよな』なんて声が聞こえる。

彼が企画会議で使っているレーザーポインターは、『今日の水野さんの企画書、完璧だったな! ご主人のやつ、俺を握りしめながら「よくやった」って心の中でガッツポーズしてたぜ』と興奮気味に教えてくれた。

彼の言葉は氷点下でも、持ち物たちは驚くほど温かい。クールな仮面の下に隠された、不器用で、優しくて、そして少しだけ可愛い素顔。それを知るたびに、私の心臓はトクン、と小さな音を立てた。いつしか、彼に叱られても落ち込むより先に「本当はなんて思ってるんだろう」と、彼の持ち物に耳を澄ますようになっていた。

そして、運命の日がやってくる。

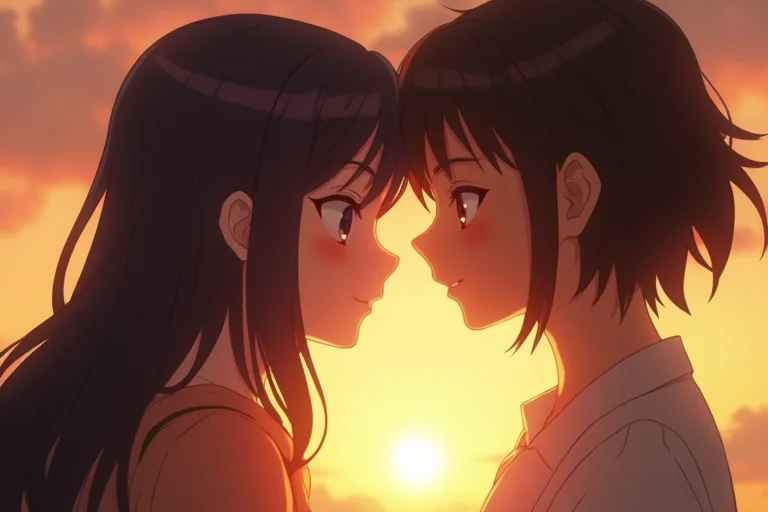

部署を挙げた一大プロジェクトが無事に成功し、その打ち上げの帰り道、私は偶然、黒川課長と二人きりになった。夜風が心地よい。いつもは息が詰まる沈黙も、今夜はなぜか穏やかに感じられた。

「水野」

不意に、彼が私の名前を呼んだ。

「今日の打ち上げ、楽しそうだったな」

「あ、はい! 皆さんとお話しできて、楽しかったです」

「……そうか」

また沈黙が落ちる。彼の胸ポケットで、万年筆が『おいご主人!今だろ!言うなら今しかねえ!』と騒がしく叫んでいるのが聞こえてきて、私は思わず口元が緩みそうになるのを必死で堪えた。

「水野」と、彼はもう一度言った。「いつも、ありがとう。君がいてくれるから、本当に……助かっている」

それは、今まで聞いたことがないくらい、真っ直ぐで優しい声だった。彼の持ち物からではなく、彼自身の口から紡がれた、混じり気のない本音。

嬉しくて、胸がいっぱいになる。もう、隠している必要はないかもしれない。私は勇気を振り絞って、顔を上げた。

「知ってますよ」

「え?」

「課長の万年筆、いつもそう言ってますから」

彼の目が、驚きに見開かれる。時が止まったかのような静寂の後、黒川課長は全てを察したように、観念したようにふっと息を吐いて、その口元に初めて、はにかんだような笑みを浮かべた。

「……そうか。全部、バレてたのか」

彼は一歩、私に近づくと、私の手をそっと取った。そして、迷うことなく彼自身の胸へと導く。トクン、トクン、と速くて力強い鼓動が、私の手のひらに直接伝わってきた。

「なら、話は早いな」

夜の闇に溶けるような、甘い声だった。

「こいつの声も、聞こえるか? 君といると、いつもこんなにうるさいんだ」

彼の本音は、もう万年筆に囁かせる必要はない。世界で一番温かいその音を、私はいつまでも聞いていたいと思った。