神保町の古書店『迷宮書房』の片隅で、インクと古紙の匂いに包まれるのが、水瀬栞の日常だった。彼女には、誰にも言えない秘密の恋心があった。相手は、顔も声も知らない、謎の人物『K』。

始まりは三ヶ月前。買い取ったばかりの古い文庫本の最終ページに、万年筆で書かれた流麗な一文を見つけたのがきっかけだった。『この悲劇は、愛を知ってしまったが故の喜劇だ。』その鋭い読解に、栞は心を射抜かれた。署名は、ただ『K』とだけ。

それからだ。栞が仕入れる古本の中に、まるで栞を待っていたかのように『K』の書き込みが現れるようになった。ミステリのトリックを鮮やかに見抜くメモ、恋愛小説の登場人物に寄り添う優しい言葉、哲学書の余白を埋める深遠な問い。そのどれもが知的で、思慮深く、そしてどこか温かい。栞は、その文字の主の感性に、人格に、会ったこともないのにどうしようもなく惹かれていった。

「Kさんって、どんな人なんだろう……」

栞は、買い取り伝票の山をめくっては溜め息をつく。Kの手がかりは皆無。彼はまるで、本の物語の間を渡り歩く幽霊のようだった。

そんなある日の午後、店番をしていた栞の前に、一人の男性が現れた。

「すみません、この本、探していまして」

彼が差し出したメモには、栞が今朝読み終えたばかりの、もちろん『K』の書き込みがあった本のタイトルが記されていた。

「あ、それなら……」

栞が書棚を指さすと、彼は人懐っこい笑顔を見せた。「桐谷慧(きりやけい)と言います。あなたも本が好きなんですね。良い顔で読んでいたから」

それが、桐谷との出会いだった。彼は近くの設計事務所で働いているらしく、それから頻繁に店を訪れるようになった。桐谷と話す時間は楽しかった。彼が勧めてくれる本はいつも面白く、物語について語り合う時間は、時が経つのを忘れさせた。栞の心の中に、桐谷の存在が少しずつ大きくなっていくのを感じていた。

しかし、それでも『K』への憧れは消えない。むしろ、桐谷と親しくなるほどに、栞は架空の恋敵に嫉妬するような奇妙な罪悪感を覚えていた。

ある日、カフェで桐谷と会った時、栞は思い切って『K』の話をしてみた。

「実は、ずっと会いたい人がいるんです。本の書き込みでしか知らないんですけど……」

桐谷はコーヒーカップを持つ手を止め、静かに栞の話を聞いていた。ひとしきり語り終えると、彼は少し寂しそうに微笑んだ。

「そっか。会ったこともない人に、そんなに夢中になれるんだね」

その表情に、栞の胸がチクリと痛んだ。桐谷を傷つけてしまったのかもしれない。でも、どうしていいか分からなかった。理想の『K』と、現実の桐谷。栞の心は、二人の間で迷子になっていた。

転機は、突然訪れた。

店の奥で、古い段ボール箱の整理をしていた時のこと。中から出てきたのは、栞が大学生の頃に手放した、思い出の詰まった詩集だった。懐かしさでページをめくった栞は、息を呑んだ。

最終ページに、見慣れた流麗な文字があったのだ。

『この詩を愛した人は、きっと僕とよく似た魂の持ち主だ。いつか会えるだろうか。』

そして、その下には、今まで見たことのない小さなサインがあった。

『K. Kirishima』

……きりしま? いや、違う。インクが僅かに滲んでいる。よく見ると、『Kirishima』ではなく、『Kiritani』だ。

桐谷。慧。

Kは、桐谷慧だったのだ。

全てのピースが、カチリと音を立ててはまった。彼がいつも絶妙なタイミングで店に来たのも、栞が探していた本を知っていたのも、全て。彼は『K』の正体を隠して、ずっと栞のそばにいてくれたのだ。

「……どうして、言ってくれなかったの」

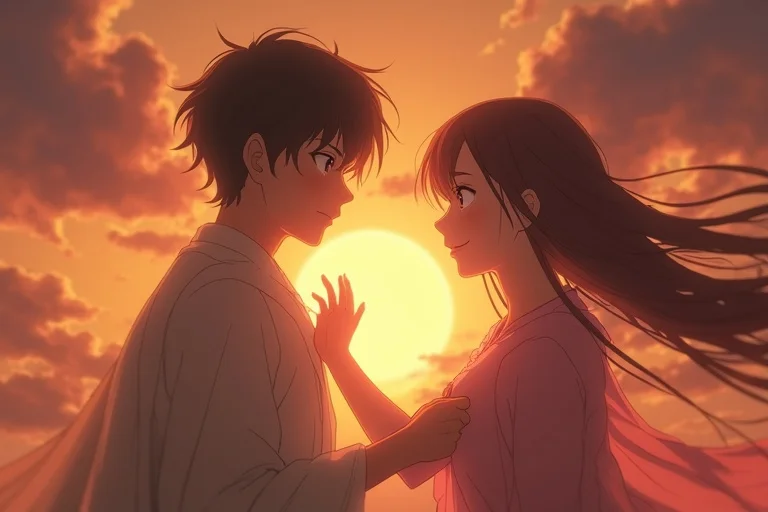

呟きは、誰にも届かない。栞は詩集を抱きしめ、店を飛び出した。夕暮れの街を、彼の設計事務所へと走る。息が切れる。心臓がうるさい。でも、伝えなければならない。

事務所の扉を開けると、デスクに向かっていた桐谷が驚いた顔で振り向いた。

「水瀬さん? どうし……」

「あなたの文字に、恋をしました」

栞は、息を切らしながら言った。「でも、あなたの言葉も、あなたの笑顔も、あなたの全部が、いつの間にか好きになっていました。理想の『K』に夢中な私に、言えなかったんですよね。ごめんなさい」

桐谷は、ゆっくりと立ち上がった。その目は驚きに見開かれ、やがて、あの寂しそうな微笑みとは違う、柔らかな光を宿した。

「僕もだよ、栞さん」と彼は言った。「君が僕の書き込みを見つけてくれるのを、いつも待っていた。君が僕の本を愛おしそうに撫でるのを見るたびに、本気で嫉妬してたんだ。本にじゃなくて、僕の文字にね」

差し出された彼の手を、栞は強く握った。インクの匂いではなく、確かな温もりがそこにあった。

文字から始まった恋は、今、二人の物語として、新しいページをめくり始めようとしていた。