レンガ造りの家々が肩を寄せ合う街「ギアブルク」。その外れにあるガラクタの山は、カイとリオにとって秘密の城だった。

カイは、油と煤にまみれた手で奇妙な機械を作り出す天才発明家。一方のリオは、古い書物を愛し、世界に満ちる微かな力「エール」を感じ取ることはできるものの、それを魔法として形にできない気弱な少年だった。正反対の二人だったが、互いを誰よりも認め合う親友だった。

ある日の午後、街の象徴である大時計の鐘が、錆びついたような不気味な音を立てて止まった。それと同時に、街は灰色の霧に覆われ、人々は次々と原因不明の眠りに落ちていった。

「これは……『忘却の霧』だ。伝説にある、人々の記憶と活力を奪う呪いだよ」

書庫から駆け込んできたリオが、青い顔で震えながら言った。眠りに落ちなかったのは、ガラクタの城の奥でカイの発明品の実験をしていた二人だけだった。

「呪いなら、解く方法もあるんだろ?」カイはスパナを片手に、ニヤリと笑う。「冒険の時間ってわけだ」

リオが震える指で示した古文書にはこう記されていた。『街の時を司る大時計の心臓部、"クロノスの歯車"に"始まりのエールストーン"を掲げよ。然すれば、止まりし時は再び流れ出す』

エールストーンは、街の地下に広がる古代遺跡「迷宮カタコンベ」の最深部に眠っているという。大人たちですら恐れて近づかない場所だ。

「僕じゃ無理だ……魔法もまともに使えないのに」

うつむくリオの肩を、カイは力強く叩いた。

「バカ言え。お前のその"感じる力"がなくちゃ、遺跡の罠は見抜けねえ。俺の頭脳と、お前の直感。二人で一つだろ?」

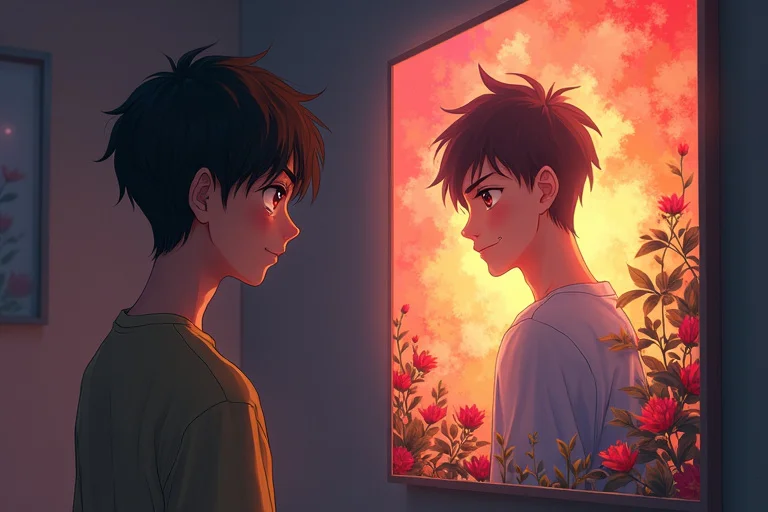

カイの目は、いつだってリオに勇気をくれた。リオはこくりと頷いた。

カタコンベの入り口は、大時計の真下に隠されていた。カイが発明した「万能解錠ツール」が重い石の扉をこじ開けると、ひんやりとした空気が二人の頬を撫でた。

最初の試練は、「音なき回廊」。床に敷き詰められたタイルは、少しでも音を立てると天井から無数の矢が放たれる仕掛けになっていた。

「リオ、どっちだ? 安全な道筋を感じ取れるか?」

リオは目を閉じ、全神経を集中させる。エールの流れが希薄な、死んだタイル。流れが僅かに脈打つ、生きているタイル。

「右から三番目、次は左へ一つ……そこだ!」

リオの指示通り、カイが慎重に足を運ぶ。まるで二人で一つの身体を動かすような、完璧な連携だった。

次なる部屋には、巨大な振り子が左右に揺れ、道を塞いでいた。その動きは不規則で、タイミングを読み切れない。

「くそっ、これじゃ通れない!」焦るカイの隣で、リオは何かをぶつぶつと呟いていた。

「カイ、僕がエールを送って、ほんの少しだけ振り子の動きを遅らせる。ほんの一瞬しか保たない。その隙に駆け抜けて!」

「おい、お前、そんなことできたのか!?」

「分からない……でも、君となら、できる気がするんだ!」

リオが両手を振り子に向けると、彼の全身から淡い光が放たれた。巨大な振り子の動きが、まるで水の中を動くかのように、コンマ数秒だけ緩む。

「今だ!」

カイはその一瞬を逃さず、リオの手を引いて駆け抜けた。背後で、振り子が元の速度に戻り、ゴウンと空気を切り裂く音が響いた。

息を切らしながら、リオはその場にへたり込んだ。初めて自分の意志で魔法を使えた興奮と、エネルギーを使い果たした疲労が混じり合っていた。

「すげえじゃんか、リオ! お前、やっぱ天才だよ!」

カイの屈託のない笑顔に、リオは胸が熱くなるのを感じた。

ついに最深部に辿り着いた二人の前に、台座に安置された青白い石――エールストーンが姿を現した。だが、それを守るかのように、一体のガーディアンが立ち塞がった。石と歯車でできた巨大なゴーレムだ。

「ここまでだ、侵入者よ」

地響きのような声と共に、ゴーレムが腕を振り上げる。カイが咄嗟に発明品の「閃光玉」を投げつけるが、硬い装甲に弾かれてしまう。

「ダメだ、硬すぎる!」

絶体絶命。その時、リオはゴーレムの胸の中心で、他の部分とは違う、微弱で不安定なエールの流れを感じ取った。

「カイ! あの胸の歯車だ! あそこが弱点だよ!」

「よし来た!」

カイは背中のバックパックから、自信作を取り出した。ワイヤーと強力なバネを組み合わせた「機械仕掛けの翼」。本来は空を飛ぶための試作品だったが、今は違う。

「リオ、もう一回だけ、あいつの動きを止めてくれ! 今度は俺が突っ込む!」

「無茶だ!」

「無茶じゃねえ! 俺は、お前の魔法を信じてる!」

その言葉が、リオの心の最後の恐怖を吹き飛ばした。リオは残るすべての力を振り絞り、叫んだ。

「行け、カイ!」

ゴーレムの動きが僅かに鈍る。その刹那、カイは機械仕掛けの翼を起動させ、矢のように飛翔した。一直線にゴーレムの胸へ。手に持ったスパナを、リオが示した歯車に全力で突き立てる!

ガキンッ!という甲高い破壊音と共に、ゴーレムの動きが完全に停止し、ガラガラと崩れ落ちた。

二人はエールストーンを手に、大時計の心臓部へと急いだ。台座に石を掲げた瞬間、眩い光が街中に広がり、止まっていた歯車がゆっくりと動き出す。灰色の霧は太陽の光に溶けるように消え去り、眠っていた人々が一人、また一人と目を覚まし始めた。

ガラクタの城に戻った二人は、いつものように屋根の上に座り、活気を取り戻した街を眺めていた。

「なあ、リオ」カイが新しい機械の設計図を広げながら言った。「次は何を発明しようか。お前と一緒なら、空だって飛べる気がするぜ」

「うん」リオは、隣で輝く親友の横顔を見つめ、力強く頷いた。「飛べるよ、僕たちなら」

煤と油の匂い。古い紙の匂い。そして、確かな友情の匂い。ギアブルクの夕焼けは、二人の無限の可能性を祝福するように、どこまでも美しく燃えていた。