第一章 記憶の断片、デジャヴュの影

アオイは、古ぼけたアトリエの隅で、キャンバスと向かい合っていた。鉛筆がざらついた紙の上を滑る音だけが、静寂を破る。彼は美術大学の浪人生で、二年目の春を迎えていた。窓から差し込む午後の光が、部屋の埃を金色に染め上げ、彼の顔に陰影を落とす。描いているのは、抽象的な風景画の習作だった。しかし、筆を進めるたび、彼は奇妙な感覚に襲われる。

「あれ……? ここ、こんな色だったっけ?」

描いたばかりの空の色が、自分の意図しない、もっと深く、寂しげな青に見える。そして、その青を見た途端、胸の奥がぎゅっと締め付けられるような、言いようのない切なさがこみ上げてきた。それはまるで、自分が経験したことのないはずの、誰かの喪失感を追体験しているかのようだった。アオイは筆を止め、大きく息を吐き出す。最近、こんな「デジャヴュ」が頻繁に起こる。自分が描いた絵の中に、全く記憶にない情景や感情が、まるで元からそこにあったかのように現れるのだ。それはあまりに鮮烈で、具体的な感情を伴うため、ただの気のせいとは片付けられない。だが、その正体も掴めず、アオイは戸惑いを隠せずにいた。

その日、アオイのアトリエに、いつもと変わらぬ笑顔を携えて親友のハルキが現れた。ハルキはアオイとは対照的に、社交的で快活な青年だった。彼が部屋に入ってくると、瞬く間に沈鬱な空気が一掃され、アトリエ全体が明るくなったように感じられる。

「アオイ、また籠もりっぱなしだろ。ほら、差し入れ。カフェの新作ケーキだぞ!」

ハルキは紙袋を揺らしながら、からかうように言った。アオイは照れながらも、その温かい言葉に救われる。

「ありがとう、ハルキ。でも、今集中してたから……」

「集中も大事だけど、息抜きもな。顔色悪いぞ。また変な夢でも見たのか?」

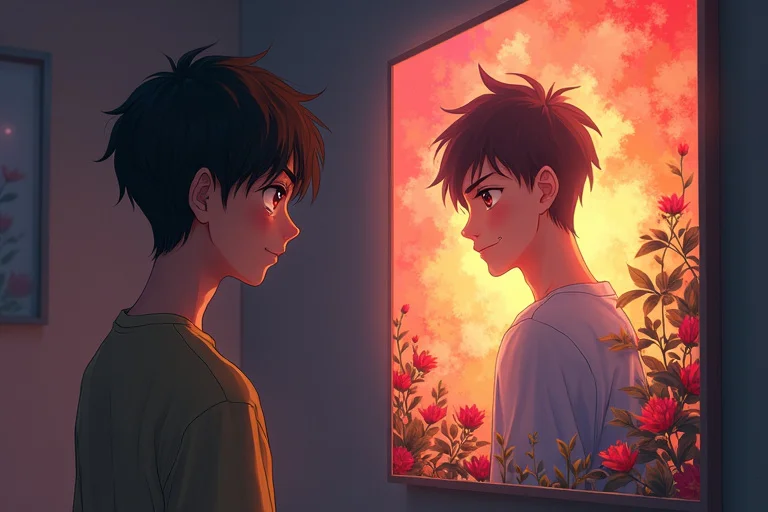

ハルキはアオイの顔を覗き込み、眉を寄せた。その瞬間、アオイの脳裏に、ハルキの言葉とは関係のない、不意の情景がフラッシュバックした。それは、どこかの丘の上で、一人佇むハルキの後ろ姿だった。夕陽が彼の肩を赤く染め、その背中には言いようのない寂しさが漂っていた。アオイはその情景に、胸の奥が締め付けられるような痛みを感じた。

「いや、ただちょっと、絵のイメージが固まらなくて……」

アオイは咄嗟に嘘をついた。ハルキには、この奇妙な体験を話したくなかった。話せば、きっと心配させてしまうだろうから。

ハルキはアオイの言葉を疑う様子もなく、「焦るなよ。お前はちゃんと描ける」と優しく励ました。彼の言葉は、いつだってアオイの心に寄り添い、希望を与えてくれた。アオイにとってハルキは、疑う余地のない、心の支えだった。彼は、ハルキがそこにいることが、あまりにも当たり前すぎて、その存在の深さに、まだ気づいていなかった。

アオイは再びキャンバスに向き直った。ハルキが買ってきたケーキを一口食べると、甘さが疲れた体に染み渡る。そして、ふと見ると、ハルキはアオイが描いた習作をじっと見つめていた。その瞳は、何かを深く探るように揺れ動いているように見えた。アオイはそんなハルキの視線に、微かな違和感を覚えたが、それはすぐに彼の温かい笑顔に打ち消された。

第二章 筆の迷い、友の光

美術大学の一次試験は、アオイにとって苦い記憶となった。二次試験への切符は掴めず、再び不合格の通知を受け取ったのだ。手の中の薄い封筒は、鉛のように重く、彼の未来を閉ざすかのように感じられた。アオイはアトリエの床に座り込み、膝を抱えた。キャンバスに描かれた未完成の絵が、嘲笑うかのように目に映る。自分の才能の限界、努力の無意味さを突きつけられた気がした。

「もう……ダメだ。俺には、才能なんてないんだ」

その夜、アオイは連絡もせずに酒に溺れた。朦朧とした意識の中で、アオイは何度もハルキの名前を呼んでいた。翌朝、頭痛と吐き気に苛まれながら目覚めると、見慣れたハルキの顔が目の前にあった。心配そうにアオイを見つめるハルキの瞳に、アオイは思わず涙が溢れた。

「ハルキ……ごめん、俺……」

「謝る必要なんかない。大丈夫だ、アオイ」

ハルキはそっとアオイの背中を撫でた。その手の温かさが、凍りついていたアオイの心をゆっくりと溶かしていく。

「お前は、まだ本当に描きたいものを見つけてないだけだ。お前の絵には、魂がある。俺には分かるんだ」

ハルキの言葉は、いつも不思議とアオイの心に深く響いた。彼の言葉を聞くと、諦めかけていたはずの情熱が、また胸の奥で小さく燃え始めるのを感じるのだ。それは、まるでハルキがアオイの心の内を覗き見ているかのような、的確な言葉だった。アオイは立ち直り、再び筆を握る決意をした。

ハルキはそれからも、アオイの隣に立ち続けた。時にはデッサンモデルになり、時には美術館へアオイを連れ出した。そして、アオイが描いた絵に、誰よりも真剣な眼差しで向き合い、的確な批評と温かい励ましを与えた。

「この線、もう少し大胆にしてみたらどうだ? お前の心の中にある激しさを、もっとストレートに出してみろよ」

ハルキの言葉に導かれるように、アオイは迷いなく筆を進めた。すると、キャンバスに描かれる線は、以前にも増して力強く、感情豊かになった。ハルキと過ごす時間が増えるにつれて、アオイの絵は、彼の内面にある漠然とした不安を映し出すだけではなく、もっと鮮やかで、深みのある世界を描き出すようになっていった。それは、自分の内側から湧き上がる感情だけでなく、どこか他者の視点や感情が混じり合っているような、不思議な感覚だった。アオイは、ハルキの存在が、自分の芸術に計り知れない影響を与えていることを、肌で感じていた。彼の言葉一つ一つが、アオイの心に光を灯し、新たな扉を開いていく。友情という光が、アオイの筆の迷いを照らし、彼のキャンバスに生命を吹き込んでいた。

第三章 共有される痛み、命の代償

ある雨の日、ハルキはアオイのアトリエで、いつものように談笑していた。その時、ふいにハルキの顔色が変わった。持っていたマグカップを取り落とし、ガラスの破片が床に散らばる。

「ハルキ!どうしたんだ?」

アオイが駆け寄ると、ハルキは顔を白くし、激しく呼吸を乱していた。その瞳は焦点が定まらず、まるで深い苦痛に苛まれているようだった。アオイは慌ててハルキを病院に連れて行った。診察室の前で、アオイは不安に苛まれながら待った。どれくらいの時間が経っただろうか、医師が疲れた顔で出てきた。

「彼のご友人ですね。少し、お話があります」

医師は沈痛な面持ちで、アオイを診察室の奥へと招き入れた。そして、アオイはそこで、人生で最も衝撃的な事実を告げられた。ハルキは「共有性記憶消耗症候群」、通称「エコー症候群」という、極めて稀な難病に罹患しているというのだ。

「エコー症候群は、他者の記憶や感情を、まるで自分のもののように深く共感的に受け取ってしまう病です。特に、相手への感情が強いほど、その記憶の取り込みは増大し、患者自身の生命力を著しく消耗させてしまう。残念ながら、有効な治療法はまだ見つかっていません」

医師の言葉が、遠い雷鳴のようにアオイの耳に届く。そして、さらに衝撃的な事実が続いた。

「ハルキさんの場合、あなた、アオイさんの記憶を長年にわたり共有し続けていたようです。彼の体内からは、あなた自身の感情や、あなたが過去に経験した出来事の痕跡が多数検出されました。それらの記憶が、彼の生命力を著しく削っていたと推測されます。」

アオイの頭の中で、全てのピースが繋がった。自分の絵に現れていた見知らぬ情景、胸の奥を締め付けるデジャヴュ、そして、ハルキが発する的確すぎる言葉の数々。あの丘の上のハルキの後ろ姿、あの寂しげな青い空……。それらは全て、ハルキがアオイの記憶を受け取った際に生じた、微細なフィードバックだったのだ。ハルキは、アオイの喜びも、苦しみも、挫折も、そして絵に対する情熱も、自分の命を削りながら共有し、アオイを支え続けていたのだ。

アオイは、全身の血の気が引いていくのを感じた。目の前が真っ白になり、足元が崩れ落ちる。自分が、どれほど愚かだったか。ハルキの優しさを、当たり前のものとして受け取っていた自分を、アオイは心の底から恥じた。ハルキは、自分の絵を「魂がある」と評してくれた。それは、彼がアオイの魂の奥底まで覗き込み、共有していたからこそ言えた言葉だったのだ。アオイの価値観は、根底から揺さぶられた。友情とは、こんなにも深く、重いものだったのか。そして、自分は、その重みに気づかずに、どれほどのものをハルキから受け取っていたのだろう。

病室のベッドに横たわるハルキは、以前のような輝きを失い、か細い呼吸を繰り返していた。その顔は、まるで長い旅の果てに疲弊しきった旅人のようだった。アオイは、ハルキの手を握り締めた。冷たく、痩せ細ったその手から、アオイはハルキが背負ってきた全ての苦しみを感じ取った。

第四章 永遠のキャンバス

ハルキの病状は、日ごとに悪化していった。意識は混濁し、時折、アオイの名前を呼ぶことしかできなくなった。アオイは、ハルキの病室に寝泊まりし、彼のそばを離れなかった。そして、彼は病室の片隅で、絵を描き始めた。

キャンバスに描かれたのは、ハルキが自分を通して見ていた世界だった。アオイが過去に描いた絵の中の、あの寂しげな青い空。それは、アオイの心の中にあった漠然とした不安ではなく、ハルキがアオイの記憶を受け取った時に感じた、言葉にならない「痛み」の記憶だった。アオイは、自分が合格した時の喜び、挫折した時の絶望、そして絵を描く喜びを、ハルキがどのように受け止め、感じていたのかを想像しながら、筆を進めた。

彼の絵は、かつてないほどの深みと感情を帯びていた。それは、アオイ自身の視点だけでなく、ハルキというもう一人の視点、ハルキの感情が織り込まれた、唯一無二の作品だった。色の一つ一つに、ハルキがアオイの記憶を共有した喜びと、命を削る痛み、そしてアオイへの無償の愛が込められていた。アオイは、ハルキが自分に語りかけていた言葉、その一つ一つにどれほどの想いが込められていたのかを、今、痛いほどに理解した。

ある日の午後、ハルキが微かに目を開けた。彼の瞳には、もう以前のような輝きはなかったが、アオイの顔を捉えると、微かな笑みを浮かべた。

「アオイ……絵……描いてるのか……?」

か細い声だった。アオイは、ハルキの手をそっと握り、震える声で答えた。

「ああ。ハルキ、お前が俺に見せてくれた、この世界のことを。俺の喜びも、悲しみも、全部共有して、支えてくれたお前のことを」

アオイは、ハルキの額にキスをした。そして、自分の記憶、ハルキへの感謝と愛おしさを、今、彼が感じている「今」の感情を、言葉に乗せて語りかけた。ハルキは、アオイの言葉を一つ一つ噛み締めるように聞き、最後に小さな声で言った。

「よかった……お前は……独りじゃない……」

それが、ハルキが最後に残した言葉だった。彼の瞳は静かに閉じられ、アオイの手の中で、その命の光がゆっくりと消えていった。

アオイは、ハルキの亡骸に寄り添い、どれほどの時間が経ったかわからないほど泣き続けた。しかし、涙が枯れた後、彼の心には、決して消えることのない、確かなものが残されていた。ハルキが自分の命を削ってまで与えてくれた友情、そして、それを通してアオイが得た新しい視点と、生きる力。

アオイは、ハルキが教えてくれた「魂の絵」を完成させた。その絵は、希望に満ちた朝焼けの丘を描いていた。そこに立つ二つの影は、決して離れることのない友情の証。アオイの筆は、もはや迷うことなく、確かな光を放っていた。ハルキはもう物理的にこの世にはいない。しかし、彼の記憶と、彼がアオイに与えた無限の愛は、アオイの心の中で、そして彼の描く絵の中で、永遠に生き続ける。アオイは、失われた友情への深い愛と、それによって得た自らの成長を胸に、新しい人生を歩み始める。彼のキャンバスは、未来への希望と、自己犠牲の美しさを、静かに語りかけていた。