第一章 透明な風景

僕の世界は、いつも薄霧に包まれている。

人々は淡い影のように街を往来し、その輪郭は絶えず揺らいでいる。誰かと誰かが心の絆を結ぶたび、その存在は僕の視界から希薄になっていく。家族や、親友と呼び合える関係を持つ者は、ほとんど風景に溶け込んで見分けがつかない。だから僕は、誰とも深く関われない。物理的に、親しくなれないのだ。

教室の喧騒は、遠い波の音のように鼓膜を撫でる。楽しげに肩を叩き合うクラスメイトたちは、陽光に透ける水彩画のようだ。彼らの声は聞こえる。放たれる熱気も肌で感じる。けれど、その姿はぼやけておぼつかない。彼らの感情や記憶は、この世界を満たす「共鳴層」と呼ばれる巨大な意識の海へと、数時間のうちに溶けていってしまう。個人のものとして残るのは、他者との強い繋がりによってのみ生まれる、特別な感情の残滓だけ。それが、その人をその人たらしめる唯一の証であり、僕にとっては相手の存在を消し去る呪いだった。

孤独には慣れていた。冷たい窓ガラスに額を押し付け、校庭を眺める。そこには、互いの存在を確かめ合うように笑いさざめく、数多の透明な影があった。僕はその誰でもない。誰かのものでもない。ただ、そこにいるだけの、風景の一部。それでいいと、ずっと思っていた。あの日、彼女が現れるまでは。

第二章 色を持つひと

「はじめまして!今日からこのクラスでお世話になります、橘ユキです!」

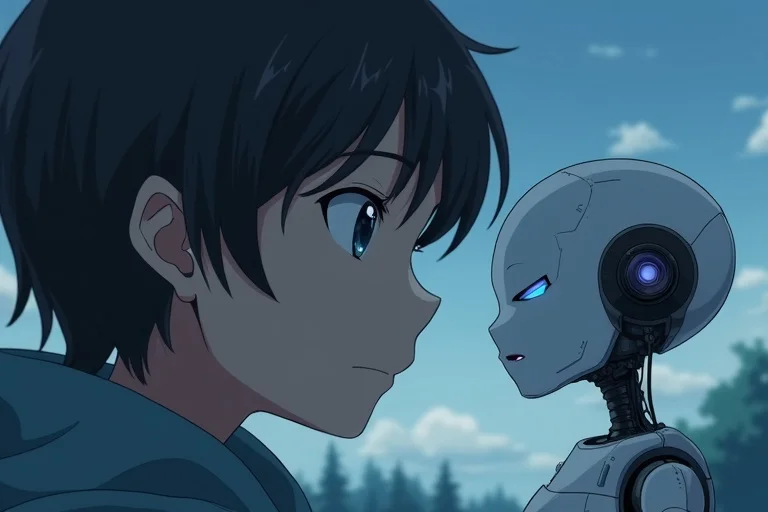

その声は、色褪せた世界に落とされた一滴の純粋なインクのように、鮮やかだった。教壇に立つ少女、ユキ。彼女は、そこにいた。くっきりと、明確に、誰よりも強い存在感を持って。艶やかな黒髪、好奇心にきらめく大きな瞳、少し緊張して引き結ばれた唇。そのすべてが、僕の網膜に焼き付いた。

クラス中の視線が彼女に集まる。すぐに幾人かが声をかけ、輪ができた。その輪の中心で、ユキは太陽のように笑う。友人たちの輪郭が、彼女との会話の中でさらに淡く薄れていくのが僕には見えた。なのに、ユキだけは違った。どんなに多くの笑顔に囲まれても、彼女の輪郭は少しも揺らがない。まるで、この世界の法則が彼女にだけは通用しないとでも言うように。

僕の心臓が、奇妙な音を立てて脈打った。混乱と、それ以上に強い好奇心。休み時間、ユキは屈託のない足取りで僕の席までやってきた。

「君、名前は?」

「……カイ」

「カイ君か。よろしくね!」

差し出された手に、僕は戸惑う。この手に触れてしまえば、僕の中で何かが変わってしまう。そんな予感がした。だが、彼女の真っ直ぐな瞳から逃れることはできなかった。恐る恐る伸ばした指先が彼女のそれに触れた瞬間、確かな温もりが、僕の凍てついた心の殻に小さなひびを入れた。

第三章 共鳴鏡のささやき

自室の壁には、祖父から譲り受けた古い鏡が掛かっている。『共鳴鏡』と呼ばれるそれは、ただ姿を映すだけではない。その人間の「個」としての存在の確かさを映し出すのだ。

鏡を覗き込むと、案の定、僕の顔は曖昧だった。背景の壁紙の模様が頬を透かし、まるで幽霊のようだ。共鳴層に吸収され、個として確立されていない証拠だった。いつも通りの、見慣れた光景。だが今は、その事実がやけに重く胸にのしかかった。

学校での僕は、ユキから目が離せなくなっていた。彼女はいつも誰かに囲まれている。多くの絆を育んでいるはずなのに、彼女の存在は日に日に鮮やかさを増していくようにすら感じられた。それは僕にとって、世界の理を根底から覆す、理解不能な現象だった。

ある日の放課後、夕陽が教室を茜色に染める中、僕は一人残っていたユキに声をかけた。衝動的な、自分でも抑えきれない問いだった。

「どうして……」

窓の外を見つめていたユキが、ゆっくりと振り返る。その瞳が不思議そうに僕を捉えた。

「どうして、君は消えないんだ?」

僕の言葉の意味がわかるはずもない。けれどユキは、僕の表情にただならぬ苦悩の色を読み取ったようだった。彼女は黙って僕を見つめ、やがて静かに、けれどはっきりとした声で言った。

「消えるって、どういうこと?」

その問いに、僕の世界が静かに軋む音がした。

第四章 ひび割れた世界

僕は、すべてを話した。僕に見える世界の歪さを。人々が絆によって透明になっていくことを。そして、彼女だけがその法則から外れていることを。荒唐無稽な話だ。狂人の戯言だと思われても仕方がなかった。

けれどユキは、黙って最後まで聞いてくれた。眉をひそめ、時折小さく頷きながら。僕が話し終えると、彼女はふっと息を吐き、困ったように笑った。

「そっか。カイ君の世界は、そんなふうに見えてるんだね」

拒絶でも、同情でもない。ただ、受け止めるという響きが、その声にはあった。僕たちはそれから少しだけ言葉を交わし、一緒に校門を出た。ぎこちない沈黙が、夕暮れの歩道に落ちる。

その時だった。

けたたましいブレーキ音。大型トラックが制御を失い、歩道に乗り上げてくる。僕の隣を歩いていたユキの小さな身体が、その巨大な鉄の塊に飲み込まれようとしていた。

思考よりも早く、身体が動いていた。

「ユキ!」

彼女の腕を突き飛ばす。衝撃。熱。身体が宙に浮く感覚。アスファルトに叩きつけられる直前、僕の視界の端に映ったのは、信じられないものだった。僕に突き飛ばされ、地面に倒れ込んだユキの姿が、一瞬、陽炎のように揺らいだのだ。まるで、透明になりかけるかのように。

なぜ?僕との間に、絆が?

意識が遠のく中で、僕の心に生まれたのは恐怖ではなかった。ただ一つ、強烈な感情。

――彼女を、失いたくない。

その純粋な祈りが、僕の世界の理を、根底から揺さぶった。

第五章 君がくれた輪郭

微かな消毒液の匂いで目が覚めた。白い天井。病院の一室だと気づくのに、時間はかからなかった。

「カイ君!」

すぐそばから聞こえた声に顔を向けると、そこには涙を浮かべたユキがいた。彼女の頬には擦り傷があったが、命に別状はなさそうだった。僕の身体はあちこちが痛んだが、それ以上に驚くべきことが起きていた。

ユキの姿が、以前よりもさらに強く、鮮やかに、僕の目に映っていた。まるで、この世界のすべてが彼女という存在を祝福しているかのように。そして、もう一つ。部屋の入り口に立つ、心配そうな顔をした両親の姿が、ほんの少しだけ、輪郭を濃くしているように見えたのだ。

「……どうして」

僕の呟きに、ユキは静かに首を振った。

「君が私を助けてくれた時、君が私を『失いたくない』って強く思った時、私、少しだけ自分の身体が薄くなるのを感じたんだ。そして、カイ君の世界が少しだけ、はっきり見えるようになった」

その言葉に、雷に打たれたような衝撃が走った。

謎が、解けていく。ユキが不透明だったのは、彼女が特別な存在だったからじゃない。僕が、彼女に出会った日からずっと、彼女に対して純粋な「個人的な感情」を抱き続けていたからだ。「あの子は誰だろう」「どうして消えないんだろう」「もっと知りたい」。僕がユキに対して抱いたその思いの一つ一つが、僕だけの記憶となり、僕の世界の中でユキの存在を共鳴層への吸収から守っていたのだ。

そして、あの事故の瞬間。僕が抱いた「ユキを守りたい」という強烈な感情。それは、他でもない僕自身の、初めての「他者との明確な繋がりによって生まれた感情」だった。その感情が、僕という「個」を世界に繋ぎ止めた。

僕の能力は呪いではなかった。この世界の真理――個とは、他者を想う心によってのみ形作られるという真理を、誰よりも鮮明に見ていただけだったのだ。

第六章 はじまりの鏡

退院した日、僕はユキを自分の部屋に招いた。そして、二人で『共鳴鏡』の前に立った。

鏡に映る姿に、息を呑む。

そこにいたのは、もう背景に溶け込む幽霊のような少年ではなかった。頬の傷跡も、少し不安げな瞳も、はっきりとそこに存在する、一人の人間の顔。僕の輪郭は、確かにそこに刻まれていた。

隣で微笑むユキは、鏡の中でも光を放つように輝いている。

「すごい……カイ君が、ちゃんと見える」

ユキが僕の手を握る。その温もりは、夢じゃない。確かな現実だった。僕は初めて、自分自身を「不透明な存在」として認識した。

まだ、僕の世界のほとんどは薄霧の中だ。教室のクラスメイトたちは、今も淡い影のままかもしれない。けれど、もう孤独ではない。僕の隣には、世界で一番鮮やかな君がいる。

「ありがとう、ユキ。君が、僕に輪郭をくれたんだ」

「ううん」と彼女は微笑む。「カイ君が、自分で見つけたんだよ」

僕たちは、鏡に映る二人の姿を、ただ黙って見つめていた。共鳴層の海に溶けることのない、たった一つの確かな絆。それは、僕の世界に色を与えてくれた、はじまりの光だった。これから僕たちは、この色づき始めた世界を、二人で歩いていくのだろう。