水野栞の記憶は、ところどころが白く塗り潰された古い地図のようだった。一年前の雨の夜、濡れた路面で滑った車が歩道に乗り上げた。その日を境に、栞の地図から「藤宮蓮を愛していた」というルートだけが、綺麗に消え去ってしまったのだ。

週に一度、駅前のカフェで蓮と会う。彼は事故の前と変わらず、栞の恋人であるかのように優しく微笑む。

「栞、髪切った? 似合ってる」

「……うん、ありがとう」

差し出されるミルクピッチャーを受け取りながら、栞は罪悪感で胸がちりちりと痛むのを感じていた。友人たちは口を揃えて言う。「あんなにラブラブだったのに」と。けれど、目の前の男のどこをどう好きだったのか、何度思い出そうとしても、心の表面を言葉が滑っていくだけだった。まるで、分厚いガラス越しに彼を見ているみたいに、感情が届かない。

「今度の日曜、空いてるかな」

蓮が、カモミールティーの湯気の向こうで言った。

「思い出の場所、巡ってみないか。何か、思い出すきっかけになるかもしれない」

その提案に、栞は頷くことしかできなかった。藁にもすがる思いと、彼をこれ以上がっかりさせたくないという思いが、喉の奥で混じり合っていた。

日曜の空は、雲ひとつなく晴れ渡っていた。最初に訪れたのは、海沿いの小さな公園だった。潮風が栞の前髪を優しく揺らす。

「ここでよく、二人で缶コーヒーを飲んだんだ。栞はいつも微糖で、僕はブラック」

蓮はそう言って、自販機で二つの缶を買ってきた。手渡された微糖のコーヒーは、ただ甘いだけの液体にしか感じられない。蓮は少し寂しそうに笑って、遠い海を見つめた。

次に古い映画館へ行った。上映されていたのは、栞が全く知らないモノクロの恋愛映画だ。

「この映画、栞が好きで三回も観に来たんだよ。毎回同じシーンで泣くから、ハンカチを渡すのが僕の役目だった」

暗闇の中、隣に座る蓮の気配を感じる。彼の横顔を盗み見ると、スクリーンに映る恋人たちを、どこか自分たちと重ね合わせるように見つめていた。栞は、泣けない自分に苛立ちを感じながら、固く膝を握りしめた。

最後に彼が設計を手掛けたという小さな図書館にも寄った。木の温もりに満ちた静かな空間。高い天井から柔らかな光が降り注いでいる。蓮が語る思い出はどれも優しくて、温かくて、まるで上質な小説の一場面のようだった。しかし、栞にとってそれは、あくまでも「藤宮蓮と、自分によく似た誰か」の物語でしかなかった。思い出をなぞるたびに、記憶のない自分が、彼の隣にいる資格がないように思えてならなかった。

「……これで、最後なんだ」

夕暮れ時、蓮が栞を連れてきたのは、何の変哲もない、築五十年の古い木造アパートだった。ぎしぎしと鳴る階段を上り、蓮が鍵を開けた二階の一室は、がらんどうだった。家具は何もなく、床には埃が薄く積もり、西日がオレンジ色の光を長く室内に投げかけていた。

「僕が、大学を出て一人暮らしを始めた部屋。栞はよく遊びに来てくれた」

蓮は部屋の中央に立ち、壁の一点を指差した。そこには、長さ数センチの、白い傷跡が残っている。

「ここで……君が初めて、『好き』だって言ってくれたんだ。僕は舞い上がっちゃって、飾ろうとしてた額縁を落として、壁に傷つけちゃった」

彼の声は、夕暮れの静寂に震えながら溶けていった。

「君はいつも言ってた。『記憶なんてなくたっていい。私が蓮を好きになったのは、もう決まってたことだから。何度だって、また好きになる自信がある』って……。でも、やっぱり、思い出がないと……ダメなのかな」

そう言って力なく笑う蓮の顔は、今まで見たどんな顔よりも悲しそうで、栞の胸を強く締め付けた。彼は諦めようとしている。自分たちの過去に、そして未来に、静かに幕を降ろそうとしている。

「もう、いいんだ。栞が苦しむ顔は、もう見たくない」

そう言って背を向け、ドアノブに手をかけた蓮の背中が、やけに小さく見えた。

その瞬間、栞の心に、今まで感じたことのない強い感情が突き上げた。それは、失われた過去への執着ではなかった。目の前の、この温かくて不器用な人を、失いたくないという、紛れもない現在の想いだった。

「待って!」

気づけば、声が出ていた。蓮の腕を、夢中で掴んでいた。

「行かないで……」

振り返った蓮が、驚いたように目を見開いている。

「ごめんなさい。思い出せない。あなたが好きだった『水野栞』は、もうここにはいないのかもしれない。あなたの思い出話を聞いても、私はただの綺麗な物語みたいにしか感じられなかった」

栞は、涙が滲むのを堪えながら、正直な言葉を紡いだ。

「でも……」

一息ついて、蓮の目をまっすぐに見た。

「でも、今日一日、あなたの隣にいて、あなたの優しさに触れて……あなたが、いなくなってしまうのは、嫌だと思った。記憶の中のあなたじゃない。今の、目の前にいるあなたを、私は……」

言葉が続かなかった。けれど、その途切れた言葉の先にこそ、本当の気持ちが宿っている気がした。

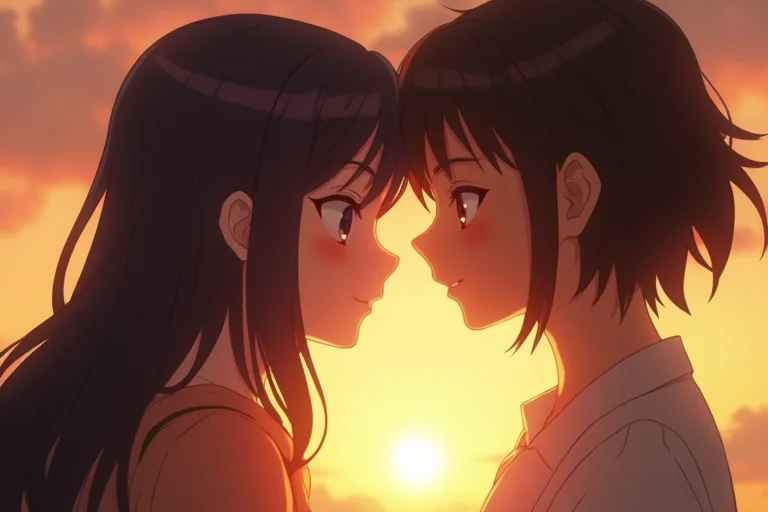

蓮はしばらく黙って栞を見つめていたが、やがてその表情がふわりと和らぎ、今まで見たことのない、心の底からの笑顔が咲いた。

「……それで、十分だよ」

彼は栞の手をそっと握り返した。

「僕も、記憶の中の君だけを追いかけてたのかもしれない。今の君と、もう一度始めたい。ゼロからでいい」

がらんどうの部屋に、西日が満ちていた。それはまるで、これから始まる二人のための、温かいスポットライトのようだった。床に伸びた二つの影が、寄り添うように一つに重なる。栞は、失われた地図の代わりに、新しい白紙の地図を手に入れたのだと、確信していた。蓮と共に、新しいルートを描いていくための、真っさらな地図を。