第一章 左腕の数字

僕の左腕には、呪いのように数字が刻まれている。それは愛する人の『寿命』。肌の下で青白い光を放つ数字は、僕の心臓の鼓動と同期するように、冷たく明滅していた。この体質のせいで、僕は人を深く愛することを恐れて生きてきた。愛とは、相手の終わりをリアルタイムで宣告される、残酷なカウントダウンに他ならなかったからだ。

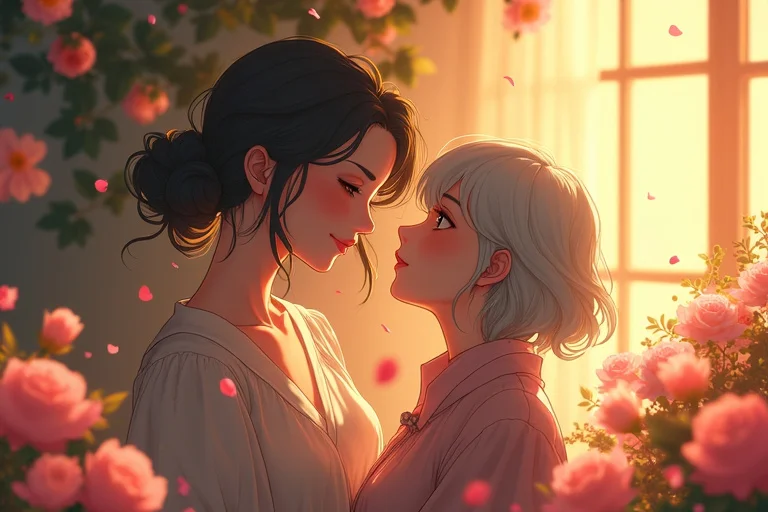

ユナと出会ったのは、霧雨が古い石畳を濡らす、そんな日の午後だった。古書店で雨宿りをしていた僕の隣に、彼女はインクと湿った土の匂いを連れて、ふわりと現れた。彼女は僕が手に取っていた詩集を覗き込み、「その詩人、夜空を言葉で紡ぐんです」と、鈴が鳴るような声で言った。

その瞬間、僕の左腕の皮膚の下で、今まで見たこともないほど長大な桁数の数字が、静かに灯ったのだ。

僕は反射的に腕を隠した。だが、遅かった。ユナの無邪気な笑顔が、僕の心の壁に容赦なく亀裂を入れる。彼女と話すほどに、心に温かな光が差し込むのを感じた。そして同時に、腕の数字が、一秒、また一秒と、確実に減っていくのを幻視して、背筋が凍るような恐怖に襲われた。この幸福は、彼女の命を燃料にしている。そう思うと、息が詰まりそうだった。

第二章 満ちていく月

ユナとの時間は、僕がこれまで生きてきた灰色の日々を、鮮やかな色彩で塗り替えていった。公園のベンチで交わす他愛ない会話。彼女が描くスケッチブックの中の、生き生きとした街の風景。指先が触れ合うたびに、胸の奥が甘く疼いた。

「カイの心みたいだから」

そう言って、彼女は僕に銀のペンダントをくれた。繊細な鎖に繋がれたそれは、新月の形をしていた。「カイの心が満たされたら、この月もきっと満月になるの」。彼女は悪戯っぽく笑った。その笑顔を見るたび、僕は幸福と罪悪感で引き裂かれそうになる。

左腕の数字は、着実に減り続けていた。最初は年単位だった減少が、月単位に、そして週単位へと加速していく。僕の愛が深まるほどに、彼女の命の砂時計は、その勢いを増して落ちていくのだ。

それとは裏腹に、首にかけたペンダントの月は、彼女の言葉通り、少しずつ、しかし確実に満ちていった。三日月の輝きは半月となり、やがて満月に近い、まばゆい光を放ち始める。胸元で輝く希望と、腕で明滅する絶望。二つの光が、僕の中で激しくせめぎ合っていた。僕はユナを愛している。この感情は止められない。だが、その愛は彼女を死へと追いやっている。

第三章 加速する破滅

恐怖は現実のものとなった。左腕の数字は、もはや狂ったように減少していた。一晩眠って目覚めるだけで、数年分の時間が失われている。僕は鏡に映る自分の顔から血の気が引いていくのを見た。この腕は、愛する人を蝕む毒なのだ。

「最近、カイ、変だよ」

ユナが心配そうに僕の顔を覗き込む。彼女の瞳に映る僕は、憔悴しきっていた。

「なんでもない」

僕は彼女から視線を逸らし、距離を取った。これ以上、彼女の時間を奪うわけにはいかない。僕が彼女を愛さなければ、この破滅的なカウントダウンは止まるはずだ。

だが、僕がユナを避けようとすればするほど、ユナは僕を求めた。

「カイがいないと、なんだか世界が色褪せて見えるの」

そう言って僕の服の袖を掴む彼女の指は、か細く震えていた。

ある時、彼女がふと呟いた言葉が、僕の心に棘のように突き刺さった。

「不思議。最近、カイとのこと以外、なんだかどうでもよくなっちゃう。小さい頃の好きだった絵本、なんてタイトルだったかな……思い出せないや」

彼女は軽く笑ったが、その笑顔はどこか空虚に見えた。僕の心臓が、嫌な音を立てて軋んだ。僕の愛は、彼女の命だけでなく、彼女を構成する大切な記憶まで奪い始めているのではないか。

第四章 欠け始めた光

決定的な出来事は、彼女のアトリエを訪れた時に起きた。イーゼルに立てかけられたキャンバスには、僕の肖像画が描かれていた。その瞳は、まるで僕の魂の奥底まで見透かすように、深く澄んでいた。だが、部屋の隅に積み上げられた他のキャンバスは、全てが同じ、僕の顔、顔、顔。かつて彼女が愛したはずの風景画や静物画は一枚もなく、壁際には真っ白なままのキャンバスが何枚も立てかけられていた。

「どうしたんだ、これは……」

「描けないの」

ユナは力なく微笑んだ。

「カイ以外のものを描こうとしても、何も思い浮かばない。私の世界には、もうあなたしかいないみたい」

その時、僕は見てしまった。胸元で輝いていたペンダントの月が、満ちきっていたはずのその形を、ほんのわずかに、しかし明確に、欠けさせているのを。

全身の血が逆流するような感覚に襲われた。なぜだ? 僕の愛は今、最高潮にあるはずだ。なのに、月が欠ける? 腕の数字は依然として減り続けているのに? 矛盾している。何かが、根本的に間違っている。僕が信じてきたこの世界の法則が、足元から崩れ落ちていくような、激しいめまいに襲われた。

第五章 忘却の優しい牢獄

僕は憑かれたように、街の最も古い図書館に駆け込んだ。埃っぽい書架の間を彷徨い、禁書に近い区域で、ぼろぼろに古びた一冊の本を見つけ出した。それは『時間の法則と魂の共鳴』と題された、忘れられた伝承の記録だった。

ページをめくる指が震える。そこに、僕は答えを見つけた。

『……深い愛情は、時に個人の時間を世界全体の流れから切り離す。愛する者との思い出に魂が没入する時、人は過去への執着と未来への不安を捨て去る。それは『忘却の時間』と呼ばれ、魂を『現在』という一点に固定する、甘美な呪いである。消費されるのは生命ではなく、世界との繋がりそのもの。愛する者以外の全てを忘れ去ることで、人は永遠の幸福という名の牢獄に囚われる……』

僕は本を閉じた。全てを悟った。左腕の数字は、ユナの寿命ではなかった。あれは、彼女が僕を愛するがゆえに消費していく、『忘却の時間』の残量だったのだ。彼女は僕との思い出に没頭するあまり、自分自身の過去や未来、友人や家族、愛したもの全てを忘却の彼方へと葬り去っていた。世界の時間から隔絶され、僕という存在だけが全てとなった、永遠の幸福の中へ。

アトリエに戻ると、ユナが窓辺に座っていた。彼女は僕を見ると、生まれたての雛鳥が親を見るような、純粋な瞳で微笑んだ。

「カイ」

「ユナ、君のお母さんの名前を、覚えているかい?」

僕の声は震えていた。ユナは小首を傾げ、しばらく宙を見つめた後、困ったように笑った。

「……わからない。でも、いいの。カイがいてくれれば、私、何もいらないから」

その言葉は、僕の心を貫く最も甘く、最も残酷な刃だった。

第六章 さよなら、僕の永遠

僕はユナをこのまま『忘却』という名の優しい牢獄に閉じ込めておくべきか、自問した。彼女は今、最高に幸せなのだ。僕だけを愛し、僕だけに愛される世界で。だが、それは僕が彼女から世界そのものを奪い取った結果だ。僕のエゴが作り出した、歪んだ楽園に過ぎない。

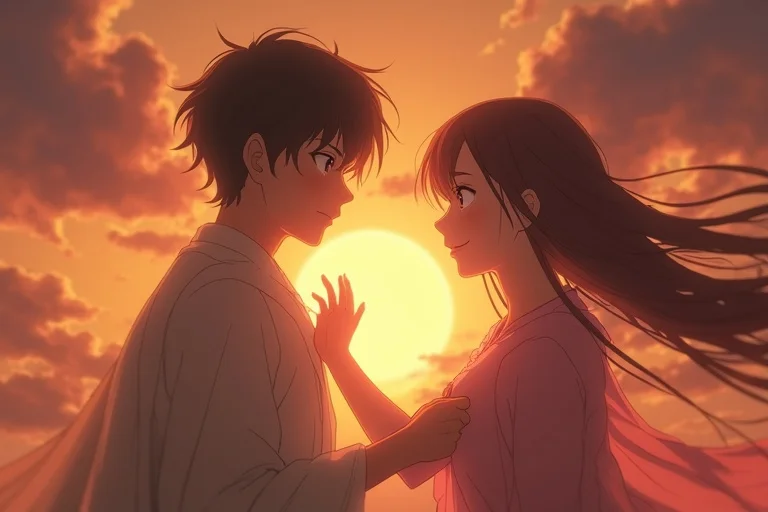

決断は、僕の身体を引き裂くほどの痛みを伴った。僕は、彼女に世界を返さなければならない。

最後にもう一度だけ、僕はユナを強く抱きしめた。彼女の髪から、陽だまりのような優しい香りがした。

「愛してる、ユナ」

「私も。永遠に」

彼女は僕の胸に顔をうずめ、幸せそうに目を閉じた。僕は彼女の手に、あの月のペンダントをそっと握らせた。満ちることも欠けることもない、ただの新月のペンダントを。

僕は彼女に背を向け、アトリエから一歩を踏み出した。その瞬間、首にかけていたペンダントの月が、急速に光を失い、欠けていくのを感じた。三日月へ、そして闇へ。僕が彼女から離れるほど、僕の存在が彼女の中から消えていく。左腕の数字が、幻のように揺らぎ、霧散していくのが見えた。

数年後、僕は雑踏の中から、彼女の姿を見つけた。彼女は友人たちと楽しそうに笑い合い、その手には新しいスケッチブックが握られていた。彼女の瞳には、かつて僕だけを映していた頃とは違う、世界全体の彩りが豊かにきらめいていた。彼女は、もう僕のことを覚えていない。

彼女は世界を取り戻した。そして僕は、愛する人を救うために、その人の記憶から自分自身を消し去るという、永遠の罰を受けた。左腕の数字はもうない。だが、胸の奥には、忘却の月に焦がされたような、決して消えることのない愛の残響だけが、いつまでも静かに鳴り響いていた。