第一章 出会いと忘却の序章

真夏の午後、熱を帯びたアスファルトの匂いが微かに鼻を掠めるカフェのテラスで、葉月は黙々とスケッチブックに向かっていた。彼の筆先は、行き交う人々の喧騒を透明な壁のように隔て、彼自身の内側に閉ざされた世界を創り出していた。その日も、決まって通り過ぎるだけの風景の一部を切り取ろうとしていたのだが、不意に視界の隅に飛び込んできた色彩に、彼の筆が止まった。

一人の女性が、テラス席の空いた椅子に腰を下ろした。柔らかな木漏れ日を浴びて、彼女の蜂蜜色の髪がキラキラと輝いている。彼女はメニューを開くことなく、空を見上げ、ふっと息を吐き出した。その表情には、満ち足りた喜びと、ほんの少しの憂いが溶け合っていた。葉月は、その一瞬の表情に、これまで自身が描き続けてきたどんな風景画よりも深い魅力を感じた。描かずにはいられない、そう衝動的に思った。

葉月は意を決して、彼女に声をかけた。「あの……もし差し支えなければ、あなたのポートレートを描かせていただけませんか?」

女性は驚いたように彼の方を向いたが、すぐにふわりと笑った。「え、私ですか?面白いですね。いいですよ、画家さん」

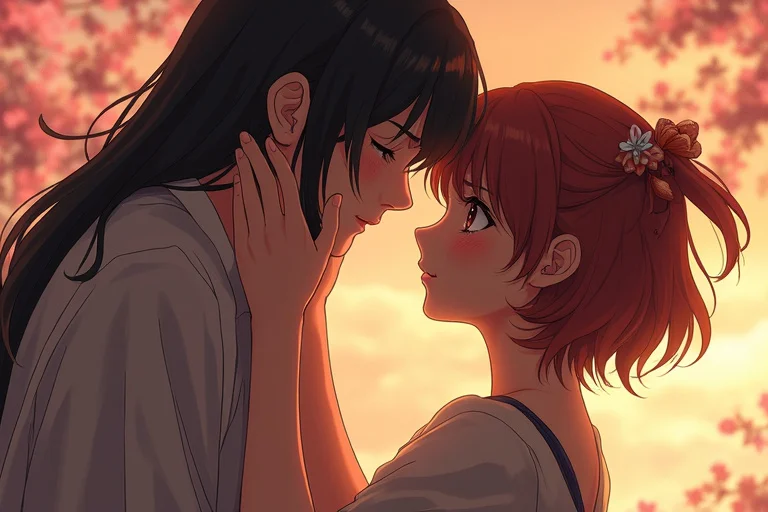

彼女の名は朔(さく)といった。その声は、夏の日差しのように明るく、葉月の閉ざされた世界に一筋の光を差し込むようだった。彼女がポーズをとる間、葉月は彼女の瞳の奥に宿る、どこか遠い場所を見つめるような光を捉えようと集中した。描き終えた絵を見た朔は、本当に嬉しそうに微笑んだ。「すごい……私、こんな顔をするんですね。ありがとう、画家さん」

それからというもの、葉月と朔は急速に惹かれ合った。葉月は彼女の明るさに触れることで、再び色鮮やかな世界を取り戻し、創作意欲は溢れるばかりだった。朔もまた、葉月が自分を見つめる真摯な瞳に、安らぎと、これまで感じたことのない深い愛を見出したようだった。二人は、初めて会った日のカフェで、あるいは葉月のアトリエで、互いの夢を語り合い、未来を誓い合った。葉月が絵筆を握り、朔がその隣で微笑む。そんな日常が永遠に続くものだと、彼は信じて疑わなかった。

しかし、その幸福な時間は、突然の終わりを迎える。

ある雨上がりの朝、葉月が朔のアパートを訪れると、ドアを開けた朔の顔には、いつもの温かい輝きがなかった。

「あの……どちら様でしょうか?」

葉月の心臓は凍りついた。彼女の瞳は、まるで初めて出会った日のように、彼を「見知らぬ画家」として映していた。葉月がどれほど言葉を尽くしても、朔は戸惑うばかりで、二人の間に築き上げられた愛の記憶は、まるで砂で作られた城のように、音もなく崩れ去っていた。その日、葉月は、自身が「永遠」と信じたものが、あまりにも脆い幻だったことを知った。

第二章 繰り返される初恋の輪舞

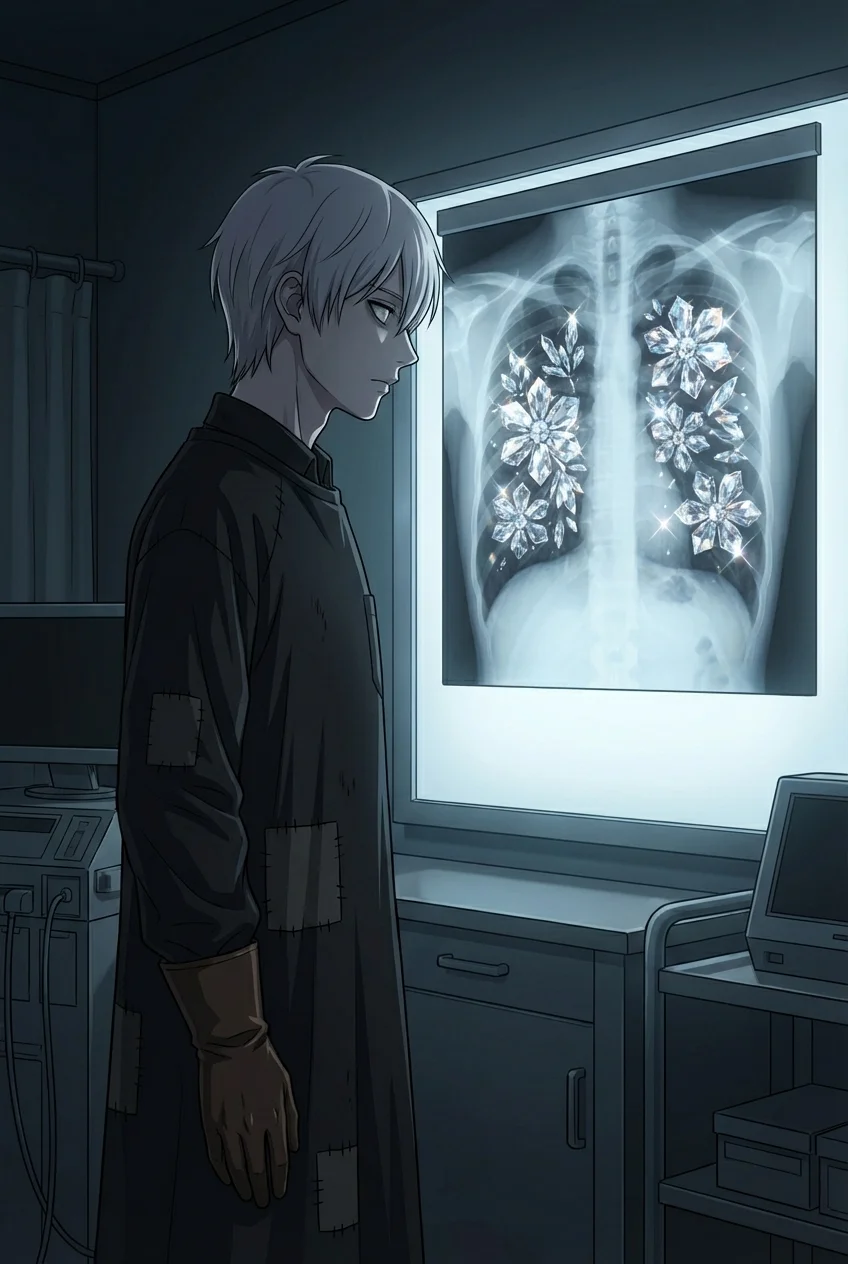

朔が葉月に関する愛の記憶を失った翌日、彼は朔の主治医から「選択的愛記憶喪失症」という病名を告げられた。朔は、特定の期間(およそ三ヶ月から半年)が経つと、その間に育んだ恋愛感情や、それに関わる具体的な記憶を完全に失ってしまうのだという。友人や家族、仕事に関する記憶は保たれるため、日常生活に大きな支障はないが、恋人との関係性だけが毎回リセットされてしまう、極めて稀なケースだと説明された。朔自身には、病気のことは伏せられている。繰り返し愛の記憶を失うことの衝撃が、彼女の精神に多大な負担をかけることを懸念してのことだった。

葉月は絶望した。愛する人が自分を忘れる苦しみは、筆舌に尽くしがたい。しかし、同時に彼は、ある決意を固めた。朔の笑顔を失いたくない。彼女の記憶から自分が消え去っても、自分だけは彼女を愛し続けよう。そして、何度でも、彼女に恋をさせようと。それは、彼自身の「贖罪」にも似た衝動だった。

葉月は、朔が記憶を失うたびに、再び彼女に近づき、彼女の心を掴むための努力を始めた。まるで初めて出会ったかのように、彼と彼女の物語を紡ぎ直す。カフェでの偶然の出会いを演出し、スケッチブックを手に、再び「ポートレートを描かせていただけませんか?」と声をかける。朔は毎回、初対面の人に対するような警戒心を見せるが、葉月の真摯な眼差しと絵への情熱に触れると、やはり惹かれていくのだった。

繰り返される出会いと別れ。葉月は、朔が毎回、新鮮な驚きと喜びをもって、自分に恋をする姿を目の当たりにした。その笑顔は、何度見ても彼の心を温かくしたが、同時に、いつかこの笑顔が再び彼を忘れるのだという予感に、葉月の胸は締め付けられた。彼は、朔への深い愛と、忘却への絶えざる恐れを抱えながら、彼女のポートレートを描き続けた。彼の描く絵は、朔の笑顔だけでなく、その背後にある儚さ、そして葉月自身の孤独と切なさを映し出すようになっていった。

朔もまた、時折感じる「デジャヴュ」や、葉月の絵から感じる不思議な既視感に戸惑いを覚えていた。「あなたといると、初めてじゃないみたいな気がするんです。変ですね」そうつぶやく朔に、葉月は「運命なんじゃないかな」とだけ答える。その言葉の裏に隠された真実を、朔はまだ知らなかった。彼女は、記憶にないはずの過去の愛の残像を、心の奥底で感じ取っていたのかもしれない。しかし、それが何なのかを言葉にすることはできなかった。二人の愛は、無限に続く砂時計の砂のように、落ちては積もり、積もっては落ちる、終わりのない輪舞を踊り続けていた。

第三章 暴かれる禁忌、罪と愛の淵

葉月は、自身が描いた朔のポートレートを個展に出展した。そこには、初めて出会った頃の戸惑いを秘めた表情から、深い愛情を湛えた笑顔まで、幾度となく愛を育み、そして忘却された朔の姿が克明に描かれていた。絵の一つ一つに、葉月が経験した喜び、痛み、そして隠された真実が込められていた。

個展の最終日、会場に朔が現れた。彼女は、葉月が繰り返し描いてきた自らの絵の前に立ち止まり、まるでそこに過去の自分がいるかのように、食い入るように見つめた。特に、最後に描かれた、葉月を見つめながら微笑む朔の絵の前で、彼女の目から一筋の涙が溢れ落ちた。その絵は、彼女自身が記憶していないはずの、葉月への深い愛情を宿していた。

「葉月さん……」朔は震える声で葉月を呼んだ。「この絵、私が覚えているよりも、ずっと昔から、私たち、一緒にいた気がするんです。これって、どういうことなんですか?」

朔の真剣な問いに、葉月は心臓が凍りつくのを感じた。隠し続けてきた真実が、今、白日の下に晒される時が来たのだ。彼は、朔を個展会場から連れ出し、人気のない公園のベンチに座らせた。

そこで葉月は、これまで朔に隠し続けてきた、彼女の病気のこと、そして二人が何度も恋に落ちては忘れ去られてきたことのすべてを、正直に語った。

「君は、愛の記憶だけを失ってしまう病気なんだ。僕は、君に忘れられるたびに、また君に恋をしてもらうために、何度も……何度も君に近づいた」

朔は、信じられないという表情で、葉月の言葉を聞いていた。彼女の瞳には、混乱と絶望の色が混じり合っていた。

「そして……この病気の原因は、僕にあるのかもしれない」葉月は、深い息を吸い込んで続けた。「君が事故に遭いそうになった時、僕が君を庇った。その時、君は頭を強く打ち、僕は……」

葉月の声は震えていた。その瞬間、葉月の脳裏にフラッシュバックしたのは、数年前のあの日の記憶だった。朔を庇った葉月は、自身も重傷を負い、その命は風前の灯だった。葉月の命を救うため、そして朔の脳損傷の後遺症を最小限に抑えるため、医師たちは「実験的な処置」を施すことを提案した。それは、記憶を再構築する可能性を秘めた、未承認の技術だった。

「僕がその処置を受けた時、君の脳にも影響があったんだと、医師は言った。僕が君を愛しすぎるあまり、君の記憶を守ろうとした結果、皮肉にも君から『愛の記憶』を奪ってしまったんだ。僕が、君に忘れられるたびに苦しむのは、自らの罪に対する罰だったのかもしれない」

葉月の告白は、朔の心を根底から揺るがした。自分を愛するがゆえに、自分から愛の記憶を奪った男。その衝撃的な事実は、彼女のすべての価値観を粉々に砕き散らした。朔は、愛と裏切り、優しさと罪悪感が複雑に絡み合った葉月の瞳を見つめ、言葉を失った。二人の愛は、あまりにも深く、そしてあまりにも残酷な真実の上に成り立っていたのだ。

第四章 贖罪の画布、新たな関係の模索

朔は、葉月の告白に打ちのめされ、彼から一時的に距離を置くことを決めた。彼女にとって、葉月の行動は、愛ゆえの狂気であり、同時に、自分自身の存在意義を揺るがすほどの裏切りでもあった。記憶を失うことで、何度も「初恋」を経験する自分。そしてその裏で、葉月が一人、すべての苦しみを抱え続けていたこと。その事実が、朔の心に重くのしかかった。

葉月は、朔の決断を受け入れた。自分が朔を愛しすぎたあまり、彼女を苦しめていたこと、そして自分自身の「愛」が、常に朔に「忘れられる」という罰を与えていたことに、彼は深く気づいた。それは、彼にとって、自らの愛のあり方と向き合う、孤独な贖罪の期間となった。彼は、朔の肖像画を描くことをやめ、キャンバスには、心の奥底で絡み合う感情の波紋だけを描き続けた。

数ヶ月後、朔は再び葉月に関する愛の記憶を失った。しかし、今回は葉月が以前とは異なる態度で接した。カフェで偶然を装うこともなく、スケッチブックを手に近づくこともなかった。彼は、朔にすべてを話すことを決めていた。もし朔が再び自分に惹かれることがなくても、それが自分自身の罪と向き合う唯一の方法だと考えたからだ。

ある日、朔が偶然、葉月が個展を開いた画廊を訪れた。彼女は以前と同じように、葉月の絵の前に立ち止まった。そこには、過去の自分と、葉月が描いた数多の愛の記憶が、言葉にならない形で存在していた。朔は、葉月の描く絵から、強く、しかし説明のできない感情の波を感じ取った。それは、記憶ではない、もっと深いところにある「何か」だった。

その時、葉月が画廊に現れた。朔は、彼を「画家さん」と呼んだ。その言葉に、葉月の心は少しだけ痛んだ。しかし、彼は悲しむことなく、真っ直ぐに朔の目を見つめ、静かに語り始めた。「朔さん、私たちは、何度も出会い、何度も恋に落ちてきました。僕は、君が忘れるたびに、また君に恋をしてもらおうとしました。それは、僕の愛だったけれど、同時に、君を苦しめていた。でも、もう隠さない。君にすべてを話します」

葉月は、朔の病気のこと、彼がその原因に深く関わっていたこと、そしてこれまでの二人の物語を、包み隠さず話した。朔は、記憶を失いながらも、葉月の語る物語と、葉月の眼差しから、過去の愛を「心」で感じ取った。彼女は、記憶にはないはずの感情が、胸の奥で温かく、そして切なく揺らぐのを感じた。「私のこと、本当に愛してくれていたんですね」朔の目から、再び涙が溢れた。それは、悲しみではなく、深い理解と、そして新たな愛の予感に満ちた涙だった。彼女は、たとえ記憶がなくなっても、葉月を愛する自分自身の「本能」のようなものを信じようと決意した。

第五章 永遠に書き継がれる愛の肖像

葉月は、朔が忘れるたびに、彼女に「私たちの物語」を語り聞かせることを決意した。それは、彼の贖罪であり、同時に朔への変わらぬ愛の証明でもあった。彼はもう、朔に記憶を操作するようなことはしない。ただ、ありのままの真実を語り、ありのままの自分を受け入れてもらうことを願った。

朔は、記憶を失うたびに新しい葉月に出会い、新しい物語を聞き、新しい形で彼に惹かれていった。それは、永遠に続く「初恋」のような関係だった。朔は、自分が過去を忘れてしまうことの切なさを感じつつも、葉月の語る物語の中に、確かに存在する「自分」と「彼」の愛の軌跡を見出した。そして、その不完全な記憶の中にこそ、真の愛の姿があることを知り始めた。

葉月が描く朔のポートレートは、彼女が「忘れる」たびに更新された。一枚の絵に描かれた彼女の表情は、その時々の愛の記憶の断片であり、彼らの永遠に「新しい」関係性を象徴していた。彼の描く絵には、忘却の痛みを超え、それでもなお輝き続ける愛の光が宿っていた。

ある晴れた日の午後、葉月がいつものカフェのテラスでスケッチブックを広げていると、向かいの席に朔が座った。彼女は、いつものように空を見上げ、ふっと息を吐き出した。そして、葉月の方へ顔を向けると、満面の笑みで言った。

「ねえ、私たち、初めて会った気がしないの。ずっと昔から知っているような、不思議な気持ち。私のこと、描いてくれませんか?」

その言葉に、葉月の目頭が熱くなった。記憶が失われても、朔の心が彼を覚えている。それは、どんな記憶よりも確かな愛の証だった。彼は優しく微笑み、真新しいキャンバスに筆を走らせ始めた。彼の心には、忘却の彼方にあっても、決して色褪せることのない、無限の愛が描かれていく。それは、永遠に書き継がれる、二人の愛の肖像だった。