第一章 色彩のない男

「――接続、良好。海馬層への深度、レベル3。同期率98%」

無機質な電子音が、薄暗い施術室に響く。

僕はモニターに映し出された波形を見つめ、手元のコンソールを素早く叩いた。

視神経に直接投影される「他人の記憶」は、僕にとってただのデータだ。

悲しみは濁った灰色。

喜びは眩しい黄色。

怒りは刺すような赤。

僕、瀬戸カイリは『記憶建築士(メモリー・アーキテクト)』として、トラウマを抱えた患者の記憶を編集、あるいは消去することを生業にしている。

「先生……痛く、ないでしょうか」

施術台の上、不安げに震える声がした。

今日のクライアント、水瀬エミ。

二十代半ばだろうか。

色素の薄い茶色の髪に、泣き腫らしたような瞳。

「身体的な苦痛はありません。ただ、あなたの一部が欠落する感覚は残る」

僕は彼女の目を見ずに答えた。

冷たいと言われるが、感情移入はノイズだ。

仕事の邪魔になる。

彼女のオーダーは奇妙だった。

『特定の人物』の記憶消去ではない。

『私の心臓を締め付ける、正体不明のノイズを消してほしい』

それが依頼内容だった。

「始めます。目を閉じて」

彼女が小さく頷き、長い睫毛を伏せる。

ヘッドギアのインジケーターが青く点灯した。

僕もまた、自らの意識を彼女の脳内ネットワークへとダイブさせる。

視界が反転する。

現実の施術室が消え、光の粒が舞う電子の海へ。

他人の人生を覗き見る背徳感など、とうの昔に捨てた。

僕はただ、彼女の脳内にあるという『ノイズ』を探して、意識の深層へと潜っていった。

第二章 幸福なノイズ

そこは、美しい世界だった。

水瀬エミの精神構造(マインドスケープ)は、手入れの行き届いた庭園のようだった。

穏やかな記憶、優しい家族、友人との語らい。

それらは柔らかなパステルカラーで構成され、安定している。

だが、深層へ進むにつれ、異変が生じた。

庭園の中心。

本来なら最も大切な記憶が安置されるべき場所に、それはあった。

『ザザッ……ザザザッ……』

激しい砂嵐のようなノイズ。

黒く、重く、そして焼き尽くすような熱量を放つ巨大な塊。

「これが、彼女の言っていたノイズか」

僕は仮想空間の中で手を伸ばす。

通常、トラウマとなる記憶は冷たく、鋭利な形状をしていることが多い。

しかし、このノイズは違った。

触れると、指先が痺れるほどに熱い。

そして何より、甘い匂いがした。

「解析開始」

僕は仮想ツールを展開し、ノイズの表面を削り取る。

データとしての断片が溢れ出す。

映像ではない。

感情の奔流だ。

――愛おしい。

――行かないで。

――私を忘れないで。

胸が締め付けられるような、強烈な切なさ。

これは『恐怖』ではない。

純度100%の『愛情』だ。

なぜ、彼女はこれほどの愛情をノイズとして認識し、消去しようとしているのか?

僕はさらに深く、ノイズの核(コア)へと侵入する。

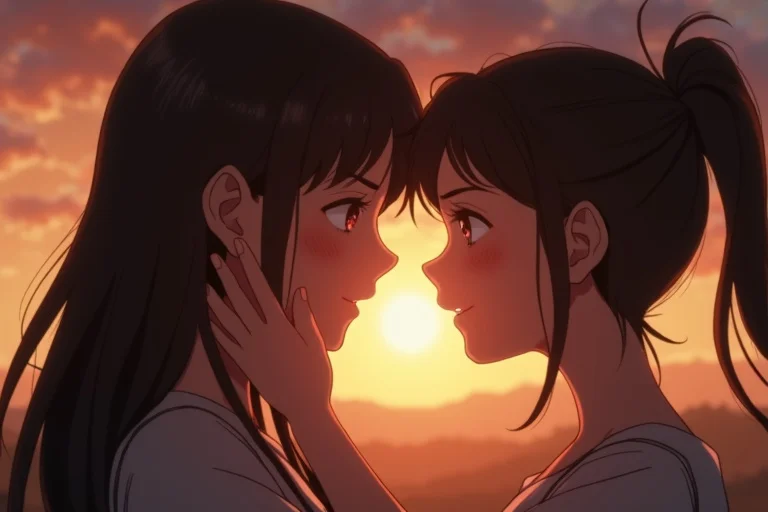

視界が開けた。

ノイズの嵐の中、ひとつの映像が再生される。

雨の日のバス停。

相合傘。

分け合った缶コーヒーの温かさ。

その隣にいる男の顔を見ようとして、僕は息を呑んだ。

そこに映っていたのは、僕だった。

第三章 空白の二年

「嘘だろ……」

現実世界の僕の肉体が、跳ねるように反応したのが分かった。

心拍モニターが警告音を鳴らす。

映像の中の『僕』は、今とは違っていた。

よく笑い、彼女の髪を撫で、愛おしそうに名前を呼んでいる。

「エミ、約束するよ。ずっと一緒だ」

映像の中の僕が言う。

エミが幸せそうに微笑む。

知らない記憶だ。

いや、違う。

僕には『空白』がある。

三年前、大規模なサーバー事故に巻き込まれ、僕は脳に損傷を負った。

記憶野の一部が破損し、感情をつかさどる機能に障害が残った。

医師には「二年分ほどの記憶が欠落している」と告げられた。

それが、彼女と過ごした時間だったのか?

映像が切り替わる。

病院のベッド。

包帯を巻いた僕。

見舞いに来たエミに対し、僕は虚ろな目をして言い放つ。

『君は誰ですか? ……悪いけど、知らない人につきまとわれるのは迷惑なんだ』

『それに、感情的な話は止めてくれ。理解できない』

事故後の僕だ。

感情を失い、合理性の塊となった僕は、泣きすがる彼女を冷淡に拒絶していた。

映像の中のエミの心が、音を立てて砕け散るのが見えた。

「……そうか」

僕は理解した。

彼女にとって、この愛は苦痛でしかなかったのだ。

愛した男は、肉体こそ生きていても、中身は別人に変わり果ててしまった。

しかも、その男は彼女のことを完全に忘れ、冷酷な言葉で傷つけ続けた。

彼女の心を守るために、彼女の脳は『僕への愛』を『有害なノイズ』として処理し、封印しようとしていたのだ。

そして彼女は、限界を迎えて僕の元へ来た。

皮肉にも、かつての恋人である僕の手で、その想いを完全に殺してもらうために。

「僕は、なんてことを……」

コンソールを操作する手が震える。

このノイズを消せば、彼女は楽になる。

僕という存在を完全に忘れ、新しい人生を歩める。

それが、プロとしての仕事だ。

「削除、実行」

コマンドを入力しようとして、指が止まった。

画面の中のノイズが、泣いているように見えた。

灰色だった僕の世界に、かつてこの色が溢れていたことを、僕は知ってしまった。

消していいのか?

この温もりを。

彼女が必死に守ろうとして、守りきれずに壊れてしまったこの想いを。

最終章 0からの色彩

「……完了しました」

現実世界へと意識を浮上させる。

ヘッドギアを外すと、目尻に涙を溜めたエミが横たわっていた。

彼女がゆっくりと目を開ける。

「先生……? 私、ノイズは……」

彼女は不思議そうな顔で胸に手を当てた。

「消え、てない……? でも、痛くない。温かい……」

僕はヘッドセットをデスクに置いた。

プロ失格だ。

僕はノイズを消去しなかった。

代わりに、そのノイズにかかっていた『拒絶』という名のプロテクトを外し、美しい『思い出』として整理(デフラグ)したのだ。

彼女は僕のことを思い出したはずだ。

僕が彼女を忘れ、傷つけたことも。

「どうして……」

エミが起き上がり、僕を見つめる。

その瞳に、恐怖や悲しみではなく、困惑と……微かな期待が宿っているのを、僕は見逃さなかった。

「僕は、君を忘れている」

僕は正直に告げた。

取り繕うことはしない。

「思い出そうとしても、データが破損していてアクセスできない。あの頃の感情も、今の僕には再現できないかもしれない」

冷たい事実だ。

けれど、僕は彼女のベッドの傍らに膝をつき、震えるその手を取った。

合理的な判断ではない。

ただ、あの『ノイズ』の熱さが、僕の指先に残っていた。

「でも、君が僕に向けてくれていたあの『色』が、どれほど美しいかは知った」

「カイリ……?」

「もう一度、教えてくれないか。君が好きだった僕が、どんな色をしていたのか。……時間はかかるかもしれないけど」

エミの瞳から、大粒の涙が溢れ出した。

それは悲しみの灰色ではなく、浄化された透明な色だった。

「……うん。うん……!」

彼女が僕の手を握り返す。

その体温が、凍り付いていた僕の心臓に、じんわりと染み込んでいく。

記憶は戻らない。

けれど、ここから新しく積み上げることはできる。

無機質な波形モニターの横で、僕たちの間に、確かな色彩が灯った瞬間だった。