第一章 幽霊を写すファインダー

その日の夕焼けは、悠人のファインダー越しに見ても、ひどく嘘くさく見えた。燃えるような橙色と紫が混じり合い、フィルムの粒子がざらりと感光する。彼の愛機、使い古された一眼レフは、今日まで一度も彼を裏切ったことはなかった。しかし、その日現像した写真に、彼は息を呑んだ。夕焼けの公園のベンチに、見慣れない女性が座っている。長い黒髪が風になびき、少し俯き加減の横顔には、なぜか深い悲しみが宿っているように見えた。

悠人は大学の写真学科に所属する四年目の学生で、常に現実を写し取ることに情熱を注いでいた。だが、その写真に写る女性には、一切の心当たりがない。何より奇妙なのは、その女性が彼がその場所を訪れた時には存在しなかったことだ。公園には彼一人しかいなかったはず。レンズのせいか、それともフィルムが劣化したのか。彼は何度もフィルムを確認し、別のカメラでも同じ場所を撮ってみた。だが、他の写真にはその女性の姿は映らなかった。

数日後、悠人はキャンパスの片隅で、その写真の中の女性を見つけた。彼女は木陰に座り、小さなノートに何かを書き込みながら、鼻歌を歌っていた。そのメロディは、どこか切なく、それでいて力強い。悠人は反射的にカメラを構えた。ファインダー越しに彼女を見ると、彼女はまるで光の粒子の集合体のように、わずかに揺らいでいるように見えた。彼はシャッターを切った。カシャン、と小気味良い音が響く。彼女は顔を上げて彼の方を見た。そして、にっこりと微笑んだ。

「もしかして、私、あなたの写真にしか映らない幽霊だったりして?」

彼女は悪戯っぽく笑った。悠人は呆然とした。「え?あなたは、僕にだけ見えるんですか?」

「うん。多分ね。私、時々、自分がどこから来たのか分からなくなるの。みんな、私を見てるけど、私を見てない。声をかけても、聞こえてないみたい。でも、あなただけは、ちゃんと私を見てくれる」

彼女は詩織と名乗った。音楽学科の学生で、作曲を学んでいるという。

悠人のカメラが彼女の存在を「固定」する。ファインダー越しに彼女を見ると、彼女の輪郭は確かにそこにある。だが、ファインダーから目を離すと、周囲の学生たちは彼女をすり抜けて通り過ぎる。まるで、彼女が本当に存在しないかのように。

詩織は、自分は「不確かな存在」なのだとあっけらかんと言った。

「時々、意識が薄れるような感覚があるの。私、もしかしたら、この世界にちゃんと存在してないのかも」

悠人は胸を締め付けられた。彼女の歌声は、その不確かな存在に反して、力強く、そして美しかった。彼は詩織の姿を写真に収め続ける。彼女の笑顔、悲しげな横顔、夢中で作曲をする姿。写真に焼き付けるたびに、彼の心に詩織の存在が深く刻まれていくのを感じた。そして、奇妙なことに、彼のファインダーが捉える詩織の姿は、日を追うごとに、より鮮明に、より色彩豊かになっていった。

第二章 記憶のヴェールと色褪せる約束

悠人と詩織は、急速に親密になっていった。毎日、悠人はカメラを携え、詩織のいる場所へ向かった。詩織は悠人の前では、自分がこの世界に確かに存在していることを感じられると語った。彼のカメラを通して彼女の姿がくっきりと浮かび上がるのを見ると、彼女は心底嬉しそうに微笑んだ。

二人の間には、言葉だけではない、深い理解と共感が育まれていった。悠人は写真で彼女の存在を証明しようとし、詩織は歌声で彼への想いを表現した。ある日、悠人は詩織の歌を録音した。彼女の透き通るような歌声は、まるで霧の中の光のように、彼の心を照らした。

「この歌、私の中でずっと鳴り響いてるの。でも、誰にも聞いてもらえないと、本当に存在してるのか不安になる」

悠人は、録音した彼女の歌声を彼女自身に聞かせた。スピーカーから流れ出す自分の歌声に、詩織は目を潤ませた。「私が歌ってるんだ。ちゃんと、ここに」

二人の時間は輝いていた。しかし、その輝きが増すほどに、奇妙な出来事が増えていった。

詩織が、悠人との初めての出会いを覚えていないことがあった。

「ねえ、悠人。あの夕焼けの公園で、初めて会ったんだよね?」

悠人は、彼女がそう言うたびに、心がざわついた。あの夕焼けの公園で彼が写真を撮った時、詩織はすでにベンチに座っていた。彼が彼女を発見した時が「初めての出会い」だったはずだ。だが、彼女はいつも、彼が彼女を見つけた瞬間のことを語る。

さらに、詩織は時折、彼との会話の内容を忘れるようになった。

「前に話した、あのカフェの新作ケーキ、覚えてる?」と聞くと、彼女は首を傾げた。「え?そんな話したっけ?」

最初は、詩織が天然なだけだと思っていた。だが、その頻度が増すにつれて、悠人の心には黒い影が落ちた。

ある日のこと、悠人は二人が初めて出会った場所、あの夕焼けの公園に詩織を連れて行った。そして、彼が初めて詩織を捉えた一枚の写真を見せた。写真の中の詩織は、少し俯き、切ない横顔を見せている。

「この時、僕は初めて君に出会ったんだ」

詩織は写真の中の自分をじっと見つめ、そして、かすかに眉をひそめた。

「この子、どこかで見たことあるような……誰かの友人かな?でも、なぜか、とても親近感が湧くの」

彼女の言葉に、悠人は心臓を鷲掴みにされたような衝撃を受けた。写真に写っているのは、他でもない彼女自身だ。そして、彼はその時の光景を鮮明に覚えている。だが、詩織は、その写真の中の「自分」を、まるで他人を見るかのように言ったのだ。

悠人は戦慄した。彼が詩織への感情を深めれば深めるほど、彼女は彼自身を、そして彼との共有の記憶を失っていくのではないか。まるで、彼女の存在を写真に焼き付けるたびに、彼女の記憶から彼が削り取られていくかのように。

第三章 愛の代償、魂の交換

不安に駆られた悠人は、図書館の隅々を彷徨った。何か、この奇妙な現象を説明できるものはないか。数週間後、彼は古びた民俗学の論文に行き当たった。それは「魂の交換」に関する記述で、ある種の強すぎる情念、特に「愛」が、対象の存在を現世に繋ぎ止める一方で、その代償として対象の記憶を、情念を抱く者へと引き渡すという伝説が記されていた。

「愛が深まるほど、愛する者の記憶から、愛を抱く者が薄れていく……」

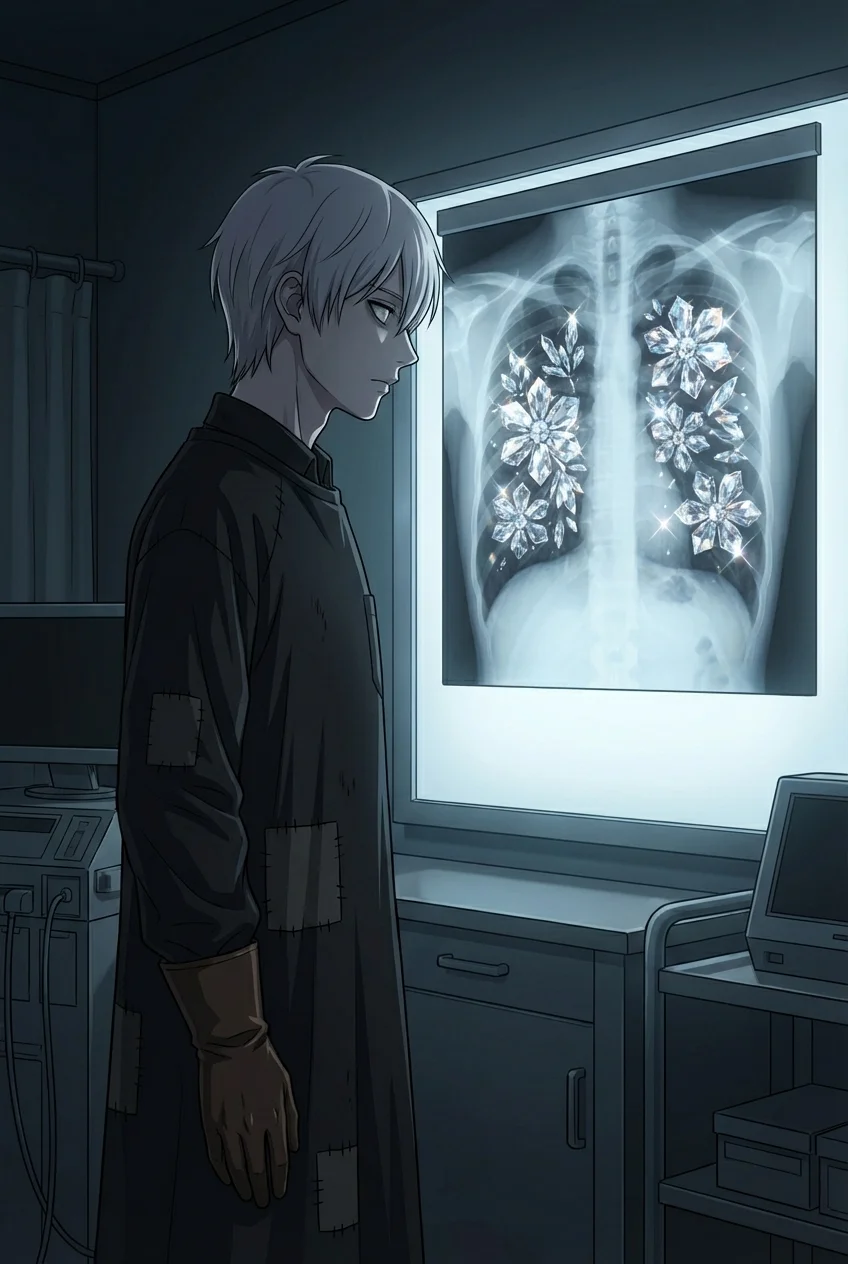

悠人は論文を読み進めるうちに、全身の血が凍るような感覚に襲われた。彼のカメラが詩織の存在をより鮮明に捉える一方で、詩織の中の「悠人に関する記憶」が失われていくという、残酷な真実。彼の彼女への愛が、彼女をこの世界に確かに繋ぎ止める力になっている。しかし、それは同時に、彼自身を詩織の記憶から消し去っていく代償を伴うのだ。

彼のカメラは、単なる記録媒体ではなかった。それは、彼の「愛」という情念を媒介とし、詩織の「存在」と「記憶」を交換する装置だったのだ。もし彼が詩織を愛することをやめれば、彼女の存在自体が希薄になり、消え去ってしまうかもしれない。しかし、このまま愛し続ければ、詩織は彼のことを完全に忘れてしまうだろう。彼自身の存在は、詩織にとって、ただの「空白」になる。

悠人は自問自答した。何が詩織にとっての幸せなのか。彼の記憶の中にだけ存在する詩織が、いつか世界から消え去ってしまうこと。それとも、彼の記憶から詩織が消え、彼女自身がこの世界に確かに存在すること。彼は、自分自身の存在と引き換えに、詩織をこの世界に留め置いているのだ。この愛は、祝福なのか、それとも呪いなのか。

ある夜、詩織はいつものように悠人の隣で歌っていた。彼のカメラは、その歌声を、その姿を、寸分違わず捉えていた。その時、彼女は言った。「ねえ、悠人。私、あなたといると、自分がちゃんと存在してるって思えるの。この感覚をずっと忘れたくない」

悠人は、その言葉に胸が張り裂けそうになった。彼女は、彼が彼女の存在を繋ぎ止めていることを知らない。そして、その繋ぎ止める力が、同時に彼女から彼を奪い去っていくことも。彼は、詩織の美しい横顔を見つめながら、静かに、しかし、深い決意を固めた。

第四章 消えゆく光、残される歌

悠人は決意した。詩織を救う唯一の方法は、彼女に「自分の存在を忘れさせ、独立した存在として生きてもらうこと」だと。彼の愛が彼女の存在を確立させるならば、彼はその愛を、彼女の記憶から消え去ることで完成させるべきだ。彼は、最後の写真展を開くことにした。タイトルは「存在の軌跡」。

写真展の会場には、悠人が詩織と過ごした日々を写した、数えきれないほどの写真が飾られた。初めて彼女を捉えた夕焼けの公園、笑顔で歌う彼女、真剣な眼差しで作曲する姿、そして、彼らの間に生まれた、愛という名の確かな絆。一枚一枚の写真が、悠人の心を抉るように、彼の記憶を鮮明に呼び覚ました。しかし、それは、同時に詩織から失われていく記憶でもあった。

詩織も写真展に訪れた。彼女は会場に入ると、一枚一枚の写真をゆっくりと見て回った。彼女の目には、写真に写る女性の姿が映っていた。それは、間違いなく彼女自身だった。しかし、彼女の隣に映る「彼」の姿を、彼女は認識できなかった。

「この女性、私だわ。でも、この男性は……誰なのかしら?なぜか、とても大切な人だったような気がするのに、思い出せない」

彼女の言葉は、悠人の胸を締め付けた。彼は影から、詩織の背中を見つめていた。彼の愛は、既に彼女の記憶から彼自身を完全に消し去っていたのだ。

写真展の最後に、悠人は詩織の歌声を流した。それは、彼が初めて彼女の歌声を録音し、彼のカメラを通じて「存在」として定着させたものだった。透き通るような詩織の歌声が会場に響き渡る。そのメロディは、切なくも力強く、会場全体を包み込んだ。

詩織はその歌声を聴き、その場に立ち尽くした。彼女の瞳から、大粒の涙が溢れ落ちた。

「この歌……懐かしい。なぜだか、胸が締め付けられるほど懐かしい。誰の歌だろう?誰がこんなに私を大切に思ってくれたんだろう……」

彼女の心には、彼という存在はなくても、彼の愛によって育まれた「彼女自身」の情熱と才能だけが残されていた。その歌声は、彼女の心の奥底に眠る、名前のない温かい感情を呼び覚ます。

悠人は、人知れず会場を去った。彼の存在は、詩織の記憶から完全に消え去った。

数年後、悠人はあるコンサートホールにいた。ステージには、一人の女性が立っていた。彼女の歌声は、あの頃よりもずっと力強く、そして人々を魅了していた。彼女は、人気アーティストとして活躍する詩織だった。彼女の歌は、人々を感動させ、勇気を与えていた。

ステージ上の詩織は、もう彼のカメラに映ることはない。彼女は自分の力で、この世界に確かに存在している。彼女の心には、悠人という名前の記憶はなくても、彼の愛によって灯された、消えることのない「光」が輝き続けていた。

悠人の心には、切なさとともに、深い愛と安堵が広がっていた。彼の愛は、形を変えて、詩織の中で生き続けるのだ。彼は写真の道を諦めず、今もひっそりと、しかし確かな存在を写し続けている。だが、彼のファインダーはもう、誰かの存在を繋ぎ止めるためのものではない。ただ、ありのままの光と影を映し出す、静かな記録者として。