第一章 色のない女

僕、水島湊(みずしまみなと)の世界は、常に過剰な色彩で溢れていた。それは比喩ではない。人の強い感情が、僕の目にはオーラのような色として見えるのだ。燃えるような嫉妬の赤、深く沈む絶望の藍、弾けるような喜びの黄金色。街を歩けば、色の洪水が押し寄せ、僕はその濁流に溺れそうになりながら日々をやり過ごしている。

だから僕は、神保町の路地裏にひっそりと佇む古書店『霧とリボン』の店員になった。古い紙の匂いと静寂に満たされたこの場所は、僕にとって唯一の避難所だった。ここに来る客の感情は、物語への探求心という落ち着いた琥珀色をしていることが多く、それだけが僕の心を乱さない。

その日も、僕はカウンターの奥で、インクの染みがついた指先で文庫本のページを繰っていた。午後の柔らかな光が埃をきらきらと照らす。ちりん、とドアベルが鳴り、一人の女性が入ってきた。

瞬間、僕は息を呑んだ。そして、自分の目を疑った。

彼女には、色がなかった。

まったくだ。怒りも、悲しみも、喜びも、何一つない。まるで上質なすりガラスのように、輪郭だけははっきりしているのに、その内側は完全に透明だった。僕がこの能力を持ってから二十数年、こんな人間は初めて見た。感情の欠落した人間など、いるはずがない。幽霊だろうか?いや、彼女の足元には確かな影が落ち、革のフラットシューズが床を鳴らす微かな音が聞こえる。

彼女は店内をゆっくりと見渡し、やがて僕のいるカウンターへ近づいてきた。亜麻色の髪が、窓からの光を受けて淡く輝いている。

「あの、何かお探しですか」

声が震えなかったのは奇跡だった。彼女は僕の顔をじっと見つめ、ふわりと微笑んだ。その微笑みにも、色は乗らない。

「いいえ、特に。ただ、ここの空気が好きで」

彼女の声は、澄んだ湧き水のように僕の心に染み渡った。けばけばしい感情の色に汚されていない、純粋な音。

「月島栞(つきしましおり)、と申します」

彼女はそう名乗った。その日から、栞さんは週に三度ほどのペースで店に顔を出すようになった。本を買うでもなく、ただ静かに椅子に座って数時間を過ごし、帰っていく。僕は、色のない彼女の周りだけが、世界から切り取られた無音の空間のように感じられた。騒がしい感情の奔流から身を守るための壁が、彼女の前では必要なかった。僕は生まれて初めて、他人の前で心からの安らぎを覚えていた。

第二章 透明な時間

栞さんと過ごす時間は、僕の世界からゆっくりと毒を抜いていくようだった。僕たちは、いつしか店の中だけでなく、外でも会うようになった。井の頭公園のボートに乗った日、彼女は水面に映る木々の緑に歓声を上げた。その無邪気な横顔を見つめながら、僕は不思議な気持ちになる。これほど豊かに笑うのに、なぜ彼女からは一片の感情の色も見えないのだろう。

「湊さんは、どうしていつもそんなに寂しそうな顔をしているの?」

池のほとりのベンチで、彼女が不意に尋ねた。心臓が跳ねる。僕の目には、君以外の全ての人間が、どぎつい原色を撒き散らしているからだよ。そう言いかけて、言葉を飲み込んだ。

「……人混みが、少し苦手で」

「わかる気がする。たくさんの声や気持ちが渦巻いている場所って、時々苦しくなるものね」

彼女はこともなげに言った。僕の能力を知っているかのような口ぶりに、どきりとする。だが、彼女の表情は穏やかで、ただ純粋な共感を示しているだけだった。

僕たちは似ているのかもしれない。世界との間に、一枚の薄い膜があるような感覚。栞さんといると、その膜が優しく僕たち二人だけを包み込んでくれるようだった。僕は日に日に、この透明な女性に惹かれていった。彼女の色が見えないことが、逆に僕には救いだった。他の誰かの感情の色に惑わされることなく、僕はただ、月島栞という一人の人間を、その言葉と、仕草と、微笑みだけを見つめることができた。

それは、僕にとって初めての恋だった。

ある雨の日、店内で二人きりになった時、僕は勇気を振り絞った。

「栞さん。僕、あなたのことが……」

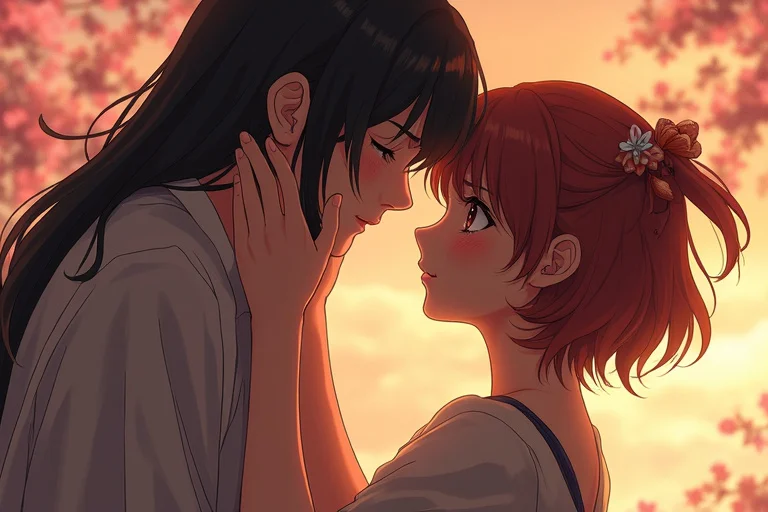

好きです、と続けようとした言葉を、彼女の指がそっと塞いだ。人差し指が僕の唇に触れる。冷たいようで、温かい。

「私も、湊さんといる時間が一番好きよ」

彼女はそう言って、悲しいくらいに美しく微笑んだ。やはり、色は見えない。だがその瞬間、僕にはわかった。この気持ちを、この関係を、次の段階へ進めなければならない。そのためには、僕の秘密を打ち明ける必要があった。そして、彼女が「無色」である理由も、知らなければならなかった。

第三章 物語の嘘と真実

季節は秋に移ろい、街路樹の葉が乾いた音を立てて舞っていた。僕たちは神保町の喫茶店にいた。琥珀色の照明が、テーブルの上のコーヒーカップを照らしている。僕は深呼吸を一つして、切り出した。

「栞さん、聞いてほしいことがあるんだ。信じられないかもしれないけど」

僕は、自分の能力について全てを話した。物心ついた時から、人の感情が色として見えていたこと。そのせいで、どれだけ苦しみ、人間関係から距離を置いてきたか。そして、最後にこう告げた。

「君に初めて会った時、驚いたんだ。君だけが、色を持っていなかった。君は僕にとって、唯一、心が安らぐ存在なんだ。だから、僕は君が好きだ」

告白だった。僕の人生を賭けた、精一杯の言葉だった。

栞さんは、黙って僕の話を聞いていた。コーヒーカップを持つ彼女の指先が、微かに震えているように見えた。やがて彼女は顔を上げ、僕の目をまっすぐに見つめた。その瞳は、深い森の湖のように静まり返っていた。

「……ありがとう、湊さん。全部、話してくれて」

彼女の声は、か細く揺れていた。

「湊さんが私に色を見ないのは、当たり前なの。だって、私は……人間じゃないから」

脳を殴られたような衝撃だった。人間じゃない?どういう意味だ?

「私はね、湊さんが創り出した物語の登場人物なのよ」

栞さんは、信じられないことを語り始めた。僕がまだ幼かった頃、両親に買ってもらった一冊の古い童話があったという。僕はその本が大好きで、何度も何度も読み返し、表紙は擦り切れ、ページはボロボロになった。その物語のヒロインの名前が、『栞』。

「あなたは、その本を事故で失くしてしまった。でも、あなたの心の中では、物語が、私が、ずっと生きていた。あなたの『物語を愛する強い心』が、私に形を与えたの」

嘘だ。そんな馬鹿なことがあるはずがない。だが、僕の記憶の片隅で、錆びついた扉が開く気配がした。そうだ、確かにそんな本があった。森の奥で、言葉を話す動物たちと暮らす、透明な心を持った少女の物語。

「私が無色なのは、私の感情が、湊さんの感情そのものだからよ。あなたの喜びが私の喜びで、あなたの悲しみが私の悲しみ。自分自身の感情の色を、あなたは自分で見ることができない。だから、私にも色が見えなかったの」

頭が真っ白になった。僕が恋をした女性は、僕自身の想像力が生み出した幻影?僕が感じていた安らぎは、ただの自作自演だったというのか?じゃあ、公園で笑った彼女も、雨の日に僕の唇に触れた彼女も、全てが……。

「嘘だ……」

絞り出した声は、自分のものではないように聞こえた。僕の世界が、足元から音を立てて崩れていく。色とりどりの感情の濁流よりも、もっと恐ろしい、絶対的な無が僕を飲み込もうとしていた。

第四章 君が残した色

どれくらいの時間、喫茶店で呆然としていただろう。気づけば、栞さんの姿はどこにもなかった。僕は、まるで夢遊病者のように街を彷徨い、古書店に戻った。

店の中は、いつもと同じ静寂に包まれていた。だが、僕にはもう、ここが安息の地とは思えなかった。栞という存在を失った今、この静寂はただただ空虚で、冷たい。

数日間、僕は抜け殻のようになった。店には立ったが、本を整理する指先には力が入らず、客の声も遠くに聞こえた。僕が愛した時間は、全てが幻だったのか。あの温もりも、あの笑顔も、僕が作り出した都合の良い幻想だったのか。絶望が、冷たい藍色になって僕の視界を覆い尽くす。

だが、数日が経ったある朝、鏡に映る自分の顔を見て、ふと思った。栞は言った。「あなたの喜びが私の喜びで、あなたの悲しみが私の悲しみだ」と。だとしたら、僕が今こんなに苦しんでいるのは、彼女もまた、苦しんでいるということではないか。

僕が彼女を幻だと否定することは、彼女と過ごした幸福な時間そのものを、僕自身の感情を、否定することになる。

たとえ彼女が何者であろうと、僕が彼女を愛した気持ちは本物だった。彼女が与えてくれた安らぎも、僕の心を溶かした笑顔も、紛れもない真実だった。それで十分じゃないか。

僕は、彼女に会って、伝えなければならない。そう強く思った瞬間、店のドアベルが、ちりん、と鳴った。そこに立っていたのは、朝日を背にした栞さんだった。彼女の輪郭は、以前よりも少しだけ透き通っているように見えた。

「会いに来てくれたのね、湊さん」

彼女は、初めて会った時と同じように、ふわりと微笑んだ。

「ごめん。僕は……」

「謝らないで。私は、あなたが物語を思い出してくれて、嬉しかったのよ」

僕たちは、カウンターを挟んで向き合った。

「私はもう、行かなくちゃ。私の役目は、もう終わったから」

「役目……?」

「そう。あなたに、もう一度、世界と向き合ってもらうための役目。あなたは色が見えることに苦しんで、世界から心を閉ざしてしまった。でも、本当は違うでしょう?感情の色は、人が生きている証。それは時に醜く濁るけど、とても美しく、愛おしいものでもあるはずよ」

彼女の言葉が、僕の心の硬い殻を一枚ずつ剥がしていく。そうだ。僕はいつの間にか、色のない世界ばかりを求めていた。だが、栞と出会って、僕は恋という鮮やかな感情を知った。それは苦しくもあるが、間違いなく僕の人生を豊かにしてくれた。

「ありがとう、栞」

涙が、頬を伝った。僕の涙は、どんな色をしているのだろう。

「あなたのおかげで、僕はもう一度、人を、世界を、ちゃんと見てみようと思えた。君が人間じゃなくても、幻でも、僕が君を愛した時間は、僕の一生の宝物だ」

「私もよ、湊さん。あなたと過ごした時間は、私の全てだった」

栞さんの体が、足元から陽光に溶けるように、ゆっくりと透明になっていく。別れの時だった。僕は泣きながら、精一杯の笑顔を作った。さようならは言わない。だって、彼女は僕の心の中に、ずっと生き続けるのだから。

彼女の姿が完全に消えた後、店の中には朝の光と、静寂だけが残された。僕は、まるで何かに導かれるように、店の奥にある、普段は誰も触らない古い段ボール箱に手を伸ばした。その中から、一冊の小さな絵本を見つけ出した。

表紙は擦り切れ、色褪せている。だが、そこには確かに、金色の箔押しでこう書かれていた。

『透明なきみへ』

ページをめくると、懐かしいインクの匂いがした。僕はその本を、壊れ物を抱くように、強く胸に抱きしめた。

窓の外では、人々が行き交っている。彼らから放たれる色とりどりの感情が、僕の目に映る。怒りの赤も、悲しみの青も、以前のように僕を苛むことはなかった。それはまるで、雨上がりの空にかかる、巨大な虹のように見えた。一つ一つの色が、誰かが懸命に生きている証として、今はただ、愛おしかった。

僕は、栞が残してくれたこの新しい世界で、もう一度、歩き始める。彼女という透明な栞は、僕の人生という物語の、最も美しいページに挟まれたのだ。