第一章 存在しない詩

神保町の古書店街に漂う、紙とインクが熟成された独特の匂い。その中で俺、水月蓮(みづきれん)は古書店『時雨堂』の番人として、静かに息を潜めるように生きていた。言葉を愛しながら、言葉で人を傷つけた過去を持つ俺にとって、言葉を発さずとも雄弁な古書に囲まれたこの空間は、唯一の聖域であり、逃げ場所でもあった。

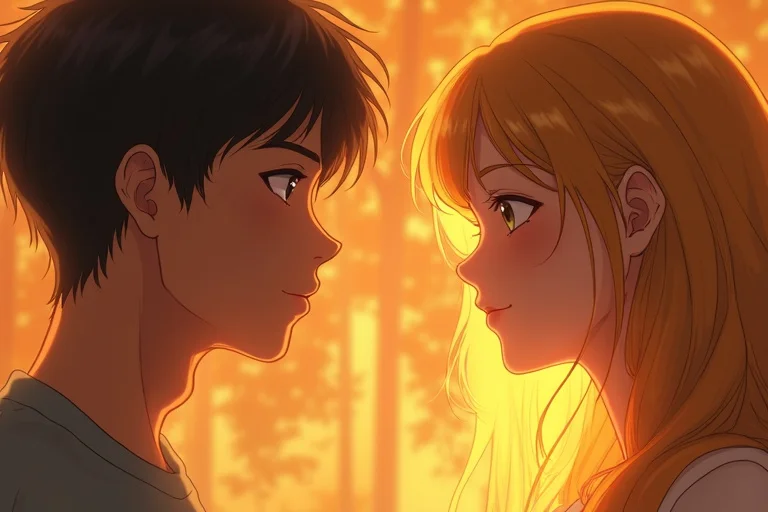

その日、店の古い呼び鈴が、澄んだ音を立てた。入ってきたのは、まるで陽光そのものを編み込んで作ったような、明るい髪の女性だった。彼女は大きなスケッチブックを抱え、好奇心に満ちた瞳で店内を見回すと、真っ直ぐに俺のいるカウンターへやってきた。

「あの、お尋ねしたい本があるのですが」

陽向葵(ひなたあおい)と名乗った彼女が探していたのは、半世紀以上前に出版された、今では稀覯本となっている『海鳴りの詩集』という名の、無名の詩人が遺した一冊だった。幸い、店の奥の棚に一冊だけ在庫があった。俺がその本を差し出すと、彼女は感謝を述べながらも、首を横に振った。

「私が探しているのは、少し違うんです」彼女は真剣な眼差しで俺を見つめた。「この本の、最後のページ。印刷された最後の詩の、さらにその次の白紙のページに……手書きの詩が、一編だけ書き込まれているはずなんです」

思わず眉をひそめた。古書に前所有者の書き込みがあるのは珍しくない。だが、彼女の口ぶりは、それがまるで正規の仕様であるかのようだった。

「そんな本は、おそらく存在しませんよ。ただの書き込みでしょう」

「いいえ、あります。絶対にあるんです」

彼女の確信に満ちた声には、有無を言わせぬ響きがあった。それは、単なる思い込みから来るものではない、切実な何かを物語っていた。俺は、退屈だった日常に投げ込まれた、その不可解で美しい謎に、知らず知らずのうちに心を惹きつけられていた。閉じていたはずの心の扉が、ほんの少しだけ、音を立てて軋んだ気がした。

第二章 インクと絵の具が溶け合う時間

葵との「存在しない詩」を探す日々が始まった。俺たちは神保町の迷路のような路地を巡り、埃っぽい書棚の間を縫って歩いた。彼女は一冊一冊、祈るようにページをめくり、俺はその横顔を盗み見る。言葉を交わすたびに、葵という人間の輪郭が鮮やかになっていった。

彼女はイラストレーターの卵で、いつも持ち歩いているスケッチブックには、世界のきらめきが閉じ込められていた。古書店の窓から差し込む光の筋、路地裏で丸くなる猫、珈琲から立ち上る湯気。彼女のフィルターを通すと、見慣れた風景が、まるで初めて見る奇跡のように輝いて見えた。

「蓮さんの言葉の選び方、好きだな。丁寧で、温かい」

ある日、カフェで休憩していると、彼女がふと言った。俺はどきりとした。言葉に臆病になっていた俺にとって、それは望外の賛辞だった。

「俺は……言葉で、大切な人をひどく傷つけたことがある。それ以来、自分の言葉が信じられないんだ」

ぽつりと漏れた告白に、葵は驚いた顔をしたが、すぐに柔らかな笑みを浮かべた。

「言葉は、難しいよね。だから私は絵を描くのかも。でも、蓮さんの言葉は、きっと誰かを救うよ」

彼女の屈託のない肯定は、俺の心の古傷に、そっと塗り薬を施してくれるようだった。俺は、彼女の描く絵に惹かれていた。淡い水彩で描かれた風景は、どこか切なさを湛えながらも、力強い生命力に満ちている。言葉を失った俺と、絵で世界を語る彼女。俺たちはまるで、互いの欠けた部分を補い合うように、惹かれ合っていった。

いつしか俺たちは恋人になっていた。彼女と過ごす時間は、モノクロだった俺の世界に、鮮やかな色彩を与えてくれた。だが、幸せの絶頂にあっても、ふとした瞬間に彼女が見せる、遠くを見つめるような寂しげな表情が、俺の胸を微かにざわつかせた。そして、『海鳴りの詩集』の謎は、依然として俺たちの間に横たわっていた。

第三章 時を超えた詩の真実

季節が秋から冬へと移ろうとしていたある晩、俺は店の奥深く、誰も足を踏み入れない書庫の整理をしていた。そこは、亡くなった祖父が遺した蔵書が眠る場所だった。ふと、段ボールの底に埋もれていた一冊の本が目に留まった。表紙が擦り切れた、『海鳴りの詩集』。これまで何度も確認したはずの本。だが、なぜか強く引かれるものがあった。

震える手でページをめくっていく。最後の、印刷された詩。そして、その次のページ……。息を呑んだ。そこには確かに、万年筆で書かれたであろう、流麗なインクの文字があった。色褪せてはいるが、一文字一文字に強い想いが込められているのが分かる。

『葵、君という名の陽光へ』

その書き出しに、全身の血が逆流するような衝撃が走った。詩に綴られていたのは、若き日の祖父が、ある女性へ宛てた切ない恋の詩だった。そして、その女性の名前は——陽向葵。

混乱する頭で、葵に電話をかけた。すぐに店へ駆けつけた彼女に、俺はその本を差し出した。詩を目にした瞬間、彼女の瞳から大粒の涙がとめどなく溢れ落ちた。

「……見つかった」

絞り出すような声だった。そして、彼女は静かに、すべての真実を語り始めた。

「私のおばあちゃんの名前が、葵なの。この詩は、私のおばあちゃんが、若くして亡くなる直前まで、ずっと大切に想っていた人からのものなの」

彼女の祖母、葵。俺の祖父。かつて二人は深く愛し合っていたが、葵の祖母が病で早世し、その恋は成就しなかった。祖父が贈ったこの詩集も、いつしか行方が分からなくなってしまっていた。葵は、亡き祖母が語っていた「たった一つの心残り」を叶えるため、この幻の詩を探し続けていたのだ。

時を超えた運命の糸に、俺は言葉を失った。俺たちが惹かれ合ったのは、偶然ではなかったのかもしれない。だが、物語はそれで終わりではなかった。

「私もね、おばあちゃんと同じなの」

彼女は、無理に作ったような笑顔で言った。

「重い病気で、もう、あまり時間がないんだって。だから、どうしてもこの詩を見つけて、心残りをなくしたかったの。蓮さんと出会って、恋をして……最高の時間だった。ありがとう」

世界の音が消えた。葵が時折見せた寂しげな表情の意味。彼女が描く絵に宿る、切実なまでの生命力。すべてが一本の線で繋がった。俺の価値観は、根底から覆された。過去のトラウマも、言葉への恐怖も、避けられない別れの絶望の前では、あまりにも些細なことに思えた。俺の中にあった臆病な殻が、音を立てて砕け散った。残された時間、俺にできることはただ一つ。この手で、この声で、彼女を全力で愛し抜くことだけだった。

第四章 ふたりの最後の物語

俺たちの最後の日々が始まった。それは、終わりに向かう時間ではなく、永遠を刻むための時間だった。俺は、かつて恐れていた「言葉」を、葵のために紡ぎ続けた。毎晩、彼女のために新しい詩を書き、短い物語を語り聞かせた。俺の言葉はもう、誰かを傷つけるための刃ではなく、愛する人を包むための温かい毛布になっていた。

葵は、穏やかな笑顔で俺の言葉に耳を傾けながら、その日々をスケッチブックに描き留めていった。病の影が彼女の身体を蝕んでいく一方で、彼女の描く絵は、ますます光に満ち溢れていった。そこには、俺と過ごした何気ない日常が、かけがえのない宝物として、永遠に閉じ込められていた。俺たちが交わす言葉、触れ合う指先、見つめ合う瞳、そのすべてが、ふたりだけの詩であり、物語だった。

桜が咲き、そして散る頃、葵は静かに旅立った。まるで、眠るように。彼女の枕元には、最後のスケッチブックが置かれていた。最後のページに描かれていたのは、窓からの光を浴びて、満面の笑みを浮かべている俺の姿。そして、その下にか細いけれど、確かな筆跡で、こう書かれていた。

『ありがとう、私の最後の詩』

一年後。俺は今も『時雨堂』のカウンターに立っている。店の壁には、一冊だけ非売品の本が飾られている。祖父が遺し、葵が見つけ出した『海鳴りの詩集』だ。

俺は、小説を書いている。言葉を恐れていた俺が、葵と過ごした奇跡のような日々を、物語として紡いでいる。それは、彼女が生きた証であり、俺たちが愛し合った証だ。

窓から差し込む午後の光が、葵の遺したスケッチブックを柔らかく照らし出す。ページをめくれば、そこに描かれた鮮やかな世界が、今も俺に語りかけてくる。

愛とは、時間の長さではないのかもしれない。たとえ有限の時しかなくとも、誰かの心の中で、物語として永遠に生き続けることができるのなら。彼女は俺に、言葉の本当の意味と、人を愛することの計り知れない尊さを教えてくれた。

俺はペンを握りしめ、物語の続きを、俺たちの物語の続きを、静かに書き始めた。インクの香りが、ふわりと、彼女の笑顔のように立ち上った。