透明な愛の証明

第一章 硝子の街、借り物の心臓

早朝四時、上の階の住人がまた発狂した。

ド、ド、と床を踵で蹴る重い音に続き、陶器が砕けるような鋭い音が天井裏から響く。アキトは布団の中で身を固くし、胃の腑に冷たい鉛が注がれる感覚に耐えた。

壁一枚隔てた向こうで、何年も連れ添った夫婦の「愛」が砕けたのだ。

アキトは作業用ゴーグルを額に押し上げ、吐瀉物のような臭気が充満する路地裏にしゃがみ込んでいた。彼の仕事は、市衛生局の「特別廃棄物処理係」。

目の前のアスファルトには、昨夜の痴話喧嘩で道端に投げ捨てられ、砕け散った結晶の残骸が散乱している。かつては情熱的な赤色だったであろうそれは、今やどす黒く変色し、生臭い液体を垂れ流していた。

「おい、早くしろ。一般市民に見せるなよ」

同僚がマスク越しに怒鳴る。アキトは厚手のゴム手袋越しに、鋭利な破片をトングで掴んだ。

指先に微かな震動が伝わる。

——*「なんで分かってくれないのよ!」女の金切り声。ドアが叩きつけられる音。煮詰まったコーヒーの焦げた匂い。*

手袋のゴムを透過して、他人の記憶の残滓がアキトの神経を逆撫でする。視界が明滅し、こめかみに杭を打ち込まれたような痛みが走った。

この街では、高まった感情は大気中の粒子と反応し、鉱石となって物理的に固定される。人々はそれを指輪にし、ネックレスにし、永遠を誓う。だが、一度形になった感情は、落とせば割れるし、汚れれば濁る。そして砕ければ、精神汚染を引き起こす産業廃棄物となる。

「……クソが」

アキトは呻き、破片を鉛の箱に放り込んだ。蓋を閉めると、ようやく頭の中のノイズが止む。

これが「愛」の成れの果てだ。誰もが称賛する美しい結晶の実態は、扱いを間違えれば人を狂わせる劇薬に過ぎない。

作業を終え、コンビニの裏手で泥のような缶コーヒーを飲んでいる時だった。

ゴミ集積所の陰に、女が一人立っていた。

エナだ。

彼女は今朝の寒空の下、サンダル履きの足で、自分の足元の何かを執拗に踏みつけていた。

ガリ、ガリ、と嫌な音がする。

アキトが近づくと、彼女は一瞬こちらを見たが、すぐに視線を足元に戻した。彼女が踏み砕いていたのは、小指の爪ほどの、淡い黄色の結晶だった。

「……分別、しないと持っていってくれませんよ」

アキトが声をかけると、エナは鼻を鳴らした。

「分別なんてできないわ。これ、私の胆石みたいなものだから」

彼女は右手の親指のささくれを、血が滲むまでいじっていた。その指先が、妙にアキトの網膜に焼き付いた。

彼女の足元で粉々になった黄色い粉末は、少しも美しくなく、ただの砂利のように見えた。

第二章 色彩の牢獄

エナの部屋は、万年床の湿気と、安物の柔軟剤の匂いが混ざり合った奇妙な空間だった。

アキトは破れたソファに座り、彼女が啜るカップ麺の音を聞いていた。

「ねえ、音立てないで食べてくれないか」

「アキトが気にしすぎなのよ」

エナは悪びれもせず、プラスチックのフォークで麺を絡め取った。彼女は決して「神秘的な美女」などではない。笑うときに鼻にしわが寄るし、寝起きの機嫌は最悪だし、話を聞いていないときは親指の皮を剥く自傷的な癖がある。

それでも、アキトはこの部屋に通い詰めていた。

エナの隣にいると、アキトの慢性的な頭痛——他人の記憶のフラッシュバック——が、不思議と和らぐのだ。彼女自身が放つ、どこか醒めた、諦念に近い空気が、過敏なアキトの神経を麻痺させてくれるのかもしれない。

だが、身体は正直だった。

ある夜、二人で狭いシングルベッドに横たわっていると、胸の奥が焼けるように熱くなった。

肋骨の内側から、何かが膨張してくる圧迫感。

「……痛い」

エナがシーツを握りしめる。彼女の胸元、鎖骨のくぼみのあたりから、蛍のような淡い光が漏れ出し始めていた。

結晶化の初期症状だ。

二人の間に流れる時間、共有した沈黙、互いの傷口を舐め合うような依存関係が、臨界点を超えようとしている。

「やだ……」

エナが掠れた声で拒絶した。「私、固まりたくない。これを首から下げて、誰かに『綺麗ですね』なんて値踏みされるの、反吐が出る」

彼女は自分の胸を爪で掻きむしった。皮膚が赤く腫れ上がる。

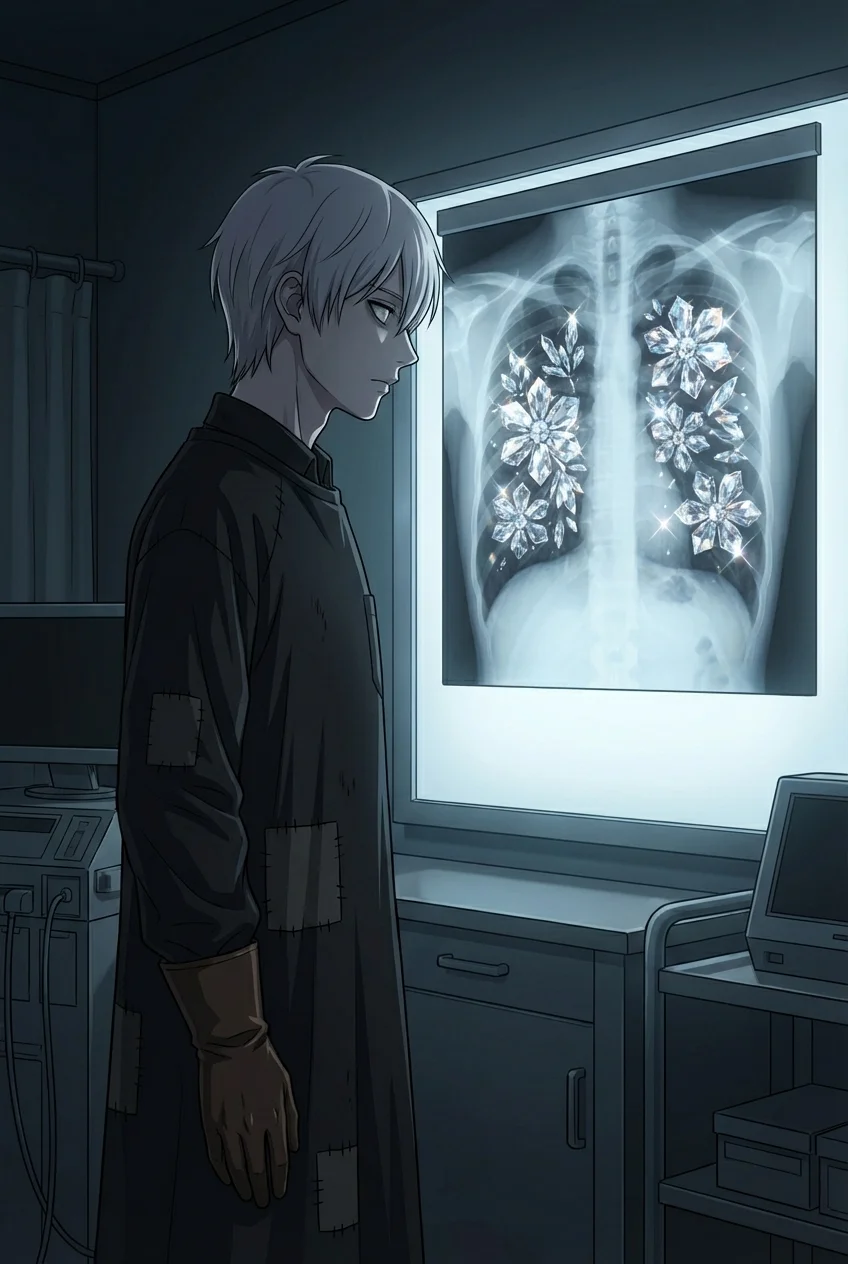

アキトもまた、呼吸が浅くなっていた。肺が石灰化していくような息苦しさ。

愛が形になる。世間にとっては祝福すべき奇跡。だがアキトたちにとっては、それは「変化の終わり」を意味した。

形になれば、いつか壊れる。砕ければ、今のこの生々しい体温さえも、産業廃棄物として処理される日が来る。

光は次第に強さを増し、部屋の輪郭を白く塗りつぶしていく。

アキトの視界が歪む。

エナの姿が光に飲まれ、その中心に、見たことのない「核」が生まれようとしていた。

それは色を持たなかった。

ただの空洞。世界を切り取ったような、恐ろしいほどの透明な空白。

第三章 透明な革命

呼吸ができない。

アキトは喉を掻きむしった。大気中の成分が凝固し、二人の間の空間を物理的に埋め尽くそうとしている。

美しい宝石になどなるな。そんなものになった瞬間、俺たちの関係は「物」になる。

目の前に浮かび上がるのは、硝子細工のように繊細で、しかし凶器のように鋭利な透明の塊だった。

通常、結晶化は赤や青といった単色で固定される。だが、これは違う。

アキトは本能で悟った。色が混ざりすぎているのだ。

エナへの執着、日々の苛立ち、安らぎ、性欲、軽蔑、そして深い共感。

清濁あわせた全ての感情が、猛烈な速度で回転し、混ざり合い、結果として「無色」に見えている。

(これが、俺たちの正体か)

「アキト、苦しい……!」

エナがのたうち回る。結晶化のエネルギーが彼女の心臓に負担をかけている。

このまま完成させてしまえば楽になれる。世間が認める「恋人たち」になれる。

だが、アキトの全身の細胞が、それを拒絶して悲鳴を上げていた。

固定させるな。流動させろ。

アキトは震える手を伸ばし、形成されつつある透明な核を、素手で鷲掴みにした。

ジッ、と皮膚が焼ける音がした。

掌から伝わるのは、マグマのような高熱と、絶対零度の冷気が同居する矛盾した激痛。

「ぐ、うぅ……ッ!」

歯が砕けそうなほど食いしばる。

アキトは「能力」などという便利なものを使おうとはしなかった。ただ、泥臭く、物理的に、このふざけた自然現象に抗った。

固まろうとする粒子を、己の意思と腕力でかき混ぜる。

安定などいらない。完成などしなくていい。

明日の朝には別れるかもしれない不安も、互いを傷つけ合う痛みも、その全てが生きたまま俺たちの中にあればいい。

「エナ! こっちを見ろ!」

アキトは叫んだ。声帯が裂けるような感覚。「形にするな! 燃やし尽くせ!」

エナが涙でぐしゃぐしゃになった顔を上げる。その瞳には、恐怖と、そしてアキトと同じ凶暴な拒絶の色が宿っていた。

彼女がアキトの腕にしがみつく。爪がアキトの肉に食い込む。

その痛みこそが現実だった。

二人の拒絶が、結晶化のプロセスにバグを引き起こす。

ピキ、パキ、と空間に亀裂が入る音が連鎖した。

目の前の透明な塊が、内部からの圧力に耐えきれず、臨界を迎える。

アキトは焼ける掌で、その塊を握り潰した。

第四章 不可視の絆

轟音はなかった。

ただ、炭酸が抜けるようなシュワという音と共に、光の粒子が部屋中に霧散した。

強烈な熱波が引き、湿った夜風が窓の隙間から吹き込んでくる。

アキトは肩で息をしながら、床に崩れ落ちた。

手のひらは赤くただれ、ひどく痛む。だが、そこには何も握られていなかった。

宝石も、硝子玉も、塵ひとつない。

「……失敗、したの?」

エナが呆然と呟く。

彼女の胸元にも、何も残っていない。

世間のルールで言えば、二人の愛は「実を結ばなかった」ことになる。あるいは、最初から愛などなかったのだと。

アキトは重い体を起こし、這うようにしてエナに近づいた。

そして、彼女の心臓の上に、ただれた掌を押し当てた。

ドクン、ドクン。

肋骨の下で、激しく脈打つ臓器の感触。

それは鉱物のような冷たさではなく、生々しく、熱く、不規則で、今にも壊れそうな有機的なリズムだった。

「……いや」

アキトは脂汗の浮かんだ顔で、獰猛に笑った。

「成功だ」

目には見えない。形もない。

だからこそ、誰にも奪われない。

アキトには分かった。結晶化しなかったエネルギーは消滅したのではない。二人の血液の中に溶け込み、全身を巡っているのだと。

それはどんな宝石よりも熱く、身体の内側から二人を焦がし続けている。

エナがアキトの手に、自分の手を重ねた。

彼女の親指のささくれが、アキトの傷ついた皮膚に触れる。ざらりとした不快感。微かな痛み。

その不完全な接触こそが、彼らにとっての唯一の真実だった。

「あんたの手、ひどい火傷」

エナが泣きそうな、でも少し呆れたような声で言う。

「お前の爪の痕もな」

アキトが返すと、二人の間に乾いた笑いが漏れた。

窓の外では、街中の恋人たちが、今日も自慢げに硝子の首輪を見せびらかして歩いているのだろう。

アキトとエナは、互いの体温だけを頼りに、薄暗い部屋の中で身を寄せ合った。

形のない不確かな熱を抱えて、二人はこの冷たい硝子の街を生きていく。

誰にも証明できない、けれど誰よりも確かな痛みを共有して。