第一章 触れられない花

水島湊には秘密があった。彼が他人の肌に触れると、その人が心の奥底に封印し、忘れたがっている記憶が、激しい閃光と共に彼の脳内へ流れ込んでくるのだ。それは呪いにも似た能力で、湊を幼い頃から孤独にした。握手も、肩を叩く励ましも、恋人らしい抱擁も、彼にとっては禁じられた果実だった。だから湊は、常に薄い手袋をはめ、人との間に見えない壁を築いて生きてきた。

そんな彼の灰色の日々に、ふと色彩が差し込んだのは、駅からの帰り道に新しくできた小さな花屋がきっかけだった。店の名は「コトノハ園芸」。ガラス張りの店内には、季節の花々が静かな歌をうたうように咲き誇っていた。そして、その中心にいるのが店主の小野寺栞だった。

彼女は、まるで陽光を編んで作られたかのような女性だった。柔らかな栗色の髪を揺らし、泥のついたエプロン姿で楽しそうに植物の世話をする。彼女が花に触れる指先は優雅で、その周りだけ空気がきらきらと輝いて見えるほどだった。湊はいつからか、少し遠回りしてその店の前を通るのが習慣になっていた。彼女の姿を見るだけで、ささくれ立った心が凪いでいくのを感じた。

ある日の夕暮れ、湊は吸い寄せられるように店のドアを開けた。土と緑の甘い香りが彼を包む。

「いらっしゃいませ」

栞の声は、想像していたよりも少し低く、心地よいアルトだった。湊はどぎまぎしながら、部屋に飾る小さな観葉植物を探していると告げた。栞はにこやかにいくつかの鉢植えを勧めてくれた。その仕草の一つ一つが、湊の目にはスローモーションのように映る。

「これにします」

湊が指差したのは、小さな白い花をつけた「サイレンシア」という名の植物だった。

「まあ、お目が高い。サイレンシアは、静けさの中に咲く花、っていう意味があるんですよ」

彼女はそう言って微笑み、植物を丁寧に紙で包んでくれた。会計の時、湊は細心の注意を払っていた。トレーの上にお金を置き、彼女がレジを打つのを待つ。しかし、彼女が釣り銭を渡そうとした瞬間、湊が差し出した手のひらと、彼女の指先が、ほんのわずかに触れ合った。

その瞬間だった。

世界が歪み、耳鳴りが突き抜ける。湊の網膜に、真紅のビジョンが焼き付いた。

――燃え盛る家。夜空を焦がす巨大な炎。パチパチと木のはぜる音。そして、幼い子供の、喉が張り裂けんばかりの絶叫。

「……っ!」

湊は息を呑み、思わず手を引っこめた。小銭が数枚、カランと床に落ちる。

「あ、ごめんなさい!大丈夫ですか?顔色が……」

心配そうに覗き込んでくる栞の顔が、現実感を失って揺らいで見えた。湊は「いえ、なんでもないです」と掠れた声で言うのが精一杯だった。拾い集めた小銭をポケットにねじ込み、植物の包みをひったくるように受け取ると、彼は逃げるように店を飛び出した。

背後で栞の戸惑った声が聞こえた気がした。湊は走りながら、心臓が氷の手に掴まれたような感覚に陥っていた。

あの地獄のような光景。あれが、太陽のように明るい彼女の「忘れたい記憶」だというのか?信じられなかった。信じたくなかった。湊の日常に差し込んだ一筋の光は、彼が最も恐れる深淵に繋がっていた。

第二章 ガラス越しの距離

あの日以来、湊はコトノハ園芸の前を避けて通るようになった。しかし、栞の屈託のない笑顔と、脳裏に焼き付いた炎の記憶との乖離が、彼を苛み続けた。彼女についてもっと知りたいという抗いがたい欲求と、彼女の過去に触れることへの恐怖が、心の中でせめぎ合っていた。

一週間後、湊は意を決して再び店を訪れた。買ってきたサイレンシアの元気がなくなってきた、という口実を携えて。栞は彼を覚えていて、気まずそうな顔をするかと思いきや、以前と変わらない笑顔で迎えてくれた。

「水やり、少し多かったのかもしれませんね。この子は乾燥気味の方が好きなんです」

彼女は湊が持参した鉢を手に取り、優しく土の状態を確かめた。その姿を見ていると、湊の緊張も少しずつ解けていく。

それから、二人は少しずつ言葉を交わすようになった。湊は自分の能力については決して話さず、ただ、人混みや物理的な接触が苦手なのだとだけ伝えた。栞はそれを深く詮索することなく、彼のパーソナルスペースを尊重してくれた。彼女は、湊が保とうとする距離を、まるで繊細なガラス細工を扱うかのように、そっと受け入れてくれたのだ。

二人のデートは、いつも少し変わっていた。映画館では隣り合って座るけれど、肘掛けの境界線を越えることはない。公園を散歩する時も、手を繋ぐ代わりに、互いの影が重なるのを見て笑い合った。栞は時折、何か言いたげに湊の手を見つめることがあったが、決してそれを求めることはなかった。

ある雨の日、二人はガラス張りのカフェで向かい合っていた。窓の外を流れる雨粒が、二人の間の見えない壁を可視化しているようだった。

「湊さんって、不思議な人ですね」

栞がコーヒーカップを両手で包み込みながら、ぽつりと言った。

「いつも、何かに怯えているみたい。でも、すごく優しい。まるで、傷ついた小鳥を手のひらで温めようとするみたいに、世界に接してる」

その言葉は、湊の心の最も柔らかな部分を的確に射抜いた。彼は自分の能力がもたらす恐怖を、優しさという形でしか表現できなかったのだ。

「君こそ……」と湊は言いかけた。「いつも明るいけど、時々、すごく遠くを見ているような気がする」

栞は一瞬、目を伏せた。その表情に、あの炎の残像がよぎる。しかし彼女はすぐに顔を上げ、いたずらっぽく笑った。

「お互い様、ですかね」

その笑顔が、湊には痛々しく見えた。彼女の心にも、彼と同じようにガラスの壁があるのかもしれない。触れたくても触れられない、透明で、しかし決して砕けない壁が。このままの関係でいいのだろうか。彼女の本当の心に触れることなく、ただ遠くから眺めているだけで。湊の葛藤は、雨音と共に深まっていった。

第三章 雨の日の真実

季節が秋に移ろい、街路樹が赤や黄色に染まり始めた頃、事件は起きた。その日も空は泣き出しそうな灰色で、午後になると予報通りの冷たい雨が降り出した。湊は傘を手に、コトノハ園芸へ向かっていた。新しく入荷したという秋の草花の寄せ植えを見る約束をしていたのだ。

店の前に着くと、栞がちょうど重そうなプランターを店内に運び込もうとしているところだった。雨で濡れたタイルの上で、彼女の足が、つるりと滑った。

「危ない!」

湊の思考より先に、体が動いていた。彼は傘を放り出し、数歩で駆け寄ると、傾いた彼女の体を支えるために、その腕を強く、力一杯掴んだ。

――その瞬間、世界が反転した。

今までの断片的なビジョンとは違う。鮮明で、長く、そして圧倒的な情報量が、濁流のように湊の意識を飲み込んでいく。

燃え盛る家。夜空を焦がす炎。だが、視点が違う。今度は炎の中からではない。少し離れた場所から、その光景を呆然と見つめている。隣の家の窓からだ。

「……う……ぁ……」

幼い、少女の声が聞こえる。恐怖と無力感に震える声。視界の端に、小さな自分の手が見えた。栞の手だ。幼い彼女は、隣家を飲み込む炎から目を逸らせずにいる。

そして、炎の中から聞こえてくる、あの絶叫。

それは、誰かの名前を呼ぶ声だった。

『湊!湊!どこなの!』

母の声だ。忘れるはずのない、彼の母親の声。そして、何かを探すように叫ぶ父の声。

記憶の洪水が、湊の脳内で堰を切ったように溢れ出す。そうだ。あの火事は、僕の家だった。僕が、両親を失った、あの夜の火事だ。僕は、遊びに出かけていて帰りが遅くなり、そして目の前で、自分の帰る場所が、両親が、炎に喰われていくのを見たのだ。あまりの衝撃に、僕はその夜の記憶に蓋をして、ただ「事故で両親を亡くした」という事実だけを抱えて生きてきた。

ビジョンは続く。燃え盛る家から、消防士に抱きかかえられて運び出される小さな男の子。それが、幼い自分だと湊は理解した。そして、その様子を、隣の家の窓から、青ざめた顔で、涙を流しながら見つめている少女がいた。それが、幼い栞だった。

彼女が忘れようとしていた記憶は、自分の家の悲劇ではなかった。隣の家で起きた悲劇を、何もできずにただ見ているしかなかったという、深い無力感と罪悪感の記憶だったのだ。そして湊が最初に見た絶叫は、彼女の記憶を通して聞いた、自分自身の叫びだったのだ。

「……湊……さん?」

現実世界に戻ってきた湊の耳に、栞の心配そうな声が届いた。彼はまだ、彼女の腕を強く掴んだままだった。雨が二人の体を濡らしていく。

「栞ちゃん……」

湊の声は震えていた。

「君が、見ていたのは……僕の、家だったのか……?」

栞の目が、驚きに見開かれた。彼女の瞳から、大粒の涙が雨粒と混じり合って流れ落ちた。

「……思い、出したの?」

その声は、長年背負ってきた重荷を下ろすような、か細い響きを持っていた。

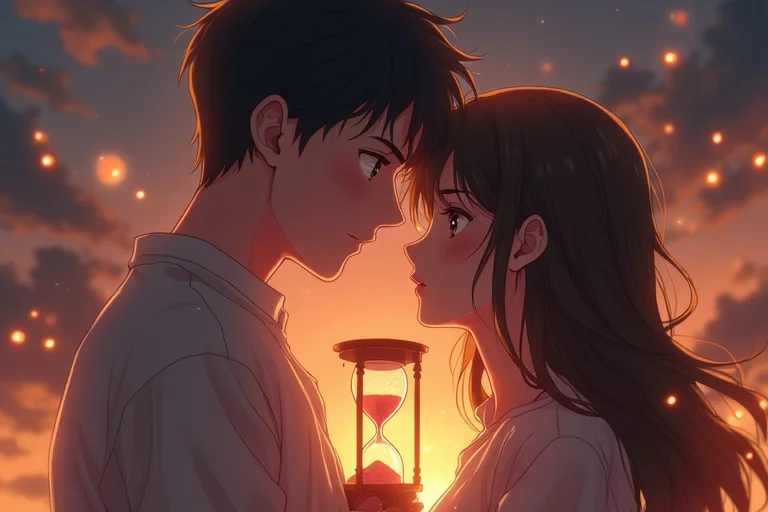

湊は、ただ黙って頷いた。自分の呪いだと思っていた能力が、巡り巡って、失われた自分の過去と、彼女の心の傷の真実を、同時に解き明かした。雨はますます強くなっていたが、二人はその場から動けずにいた。まるで、失われた時間を取り戻すかのように、互いの存在を確かめ合っていた。

第四章 重なる手のひら

雨が小降りになった頃、二人は閉店後のコトノハ園芸の中にいた。温かいハーブティーの湯気が、二人の間の冷えた空気を少しずつ溶かしていく。湊は、自分の能力について、そして火事の夜以降、記憶に蓋をしていたことを、ぽつりぽつりと語り始めた。

栞は、静かに耳を傾けていた。そして、湊が話し終えると、震える声で自分の記憶を語り出した。

「あの日、湊くんの家の窓が赤く光っているのに気づいたの。怖くて、誰かを呼ばなきゃって思ったのに、足がすくんで動けなかった。ただ、窓に張り付いて見ていることしか……。湊くんが運び出されてきた時、生きててくれたって安心したのと同時に、私がもっと早く助けを呼んでいれば、ご両親は助かったんじゃないかって……ずっと、ずっと、自分を責めてた」

彼女の告白は、湊の胸を締め付けた。彼女もまた、あの夜からずっと、一人で重い十字架を背負って生きてきたのだ。

「君のせいじゃない」

湊は、静かにはっきりと告げた。

「君は、目撃者だっただけだ。何もできなかったんじゃない。必死に、その記憶と向き合おうとしてくれたんだ。僕が逃げている間も、ずっと」

彼の言葉に、栞は顔を覆って泣きじゃくった。湊は、今度は躊躇わなかった。そっと彼女の隣に座り、その震える肩に手を置いた。

不思議なことに、何もビジョンは見えなかった。ただ、彼女の悲しみの温度だけが、じんわりと手のひらから伝わってくる。

「僕のこの能力は、呪いだと思ってた」と湊は言う。「でも、もしこれがなかったら、僕は君の痛みに気づけなかったし、自分の過去と向き合うこともできなかった。君と僕を繋いでくれたのかもしれない」

涙の跡が残る顔を上げて、栞は湊を見つめた。その瞳には、もう罪悪感の影はなかった。深い悲しみと、それを受け入れた強さが宿っていた。

湊は、おそるおそる、自分の手袋を外した。そして、栞の涙で濡れた手のひらに、自分の裸の手を、そっと重ねた。

温かかった。

流れ込んでくるのは、地獄のようなビジョンではない。ただ、目の前の女性の、穏やかで、優しくて、そして少しだけ切ない心の脈動だった。二人が互いの過去を受け入れ、共有した瞬間、呪いは解けていた。忘れたい記憶は、もうそこにはなかった。ただ、共に乗り越えるべき過去として、二人の間に横たわっているだけだった。

数日後、二人は小さな墓地の前に立っていた。湊の両親が眠る墓だ。湊は、初めて自分の意志で、両親に火事の夜のことを報告した。隣には、栞が静かに寄り添っていた。

墓参りを終え、坂道を下りながら、栞が不意に足を止めた。

「見て、湊さん。虹」

彼女が指差す先には、雨上がりの澄んだ空に、大きな七色の橋が架かっていた。

湊は微笑んで、自然に栞の手を取った。彼女は驚いたように彼を見つめ、そして、安心したようにその手を強く握り返した。

触れ合った手のひらから伝わる温もり。それは、失われた記憶を取り戻し、互いの傷を認め合った二人に与えられた、ささやかで、しかし何よりも確かな祝福だった。

これから先、どんな困難が待ち受けていようとも、この温もりさえあれば、きっと乗り越えていける。二人は、虹の架かる空の下、未来へと続く道を、ゆっくりと歩き始めた。湊の心には、サイレンシアの花言葉が、新しい意味を持って静かに咲いていた。「静けさの中に咲く花」ではなく、「共に静けさを見つけ出す、二人の花」として。