第一章 数字のない瞳

古びた紙の匂いと、静寂が埃のように積もる空間。それが、僕、水沢蒼馬(みずさわ そうま)の世界の全てだった。神保町の片隅で祖父から受け継いだ古書店『時紡ぎ堂』の店主である僕は、生きた人間よりも、物語の中で完結した登場人物たちとの対話を好んだ。人と深く関わることを、僕は極端に恐れていた。

僕には、呪いとも呼べる秘密があった。誰かを本気で「愛おしい」と感じてしまうと、その人の瞳の奥に、砂時計のように流れ落ちる、その人の「残り寿命」が数字として見えてしまうのだ。初めてそれに気づいたのは、高校生の頃。初めて恋をした少女の瞳に浮かんだ「03:14:28:09」という数字。3年と14日と28時間と9分。その残酷なカウントダウンは寸分違わず現実となり、彼女は交通事故で僕の前から姿を消した。以来、僕は人を愛することをやめた。親しい友人を作ることも、家族と深く心を通わせることも避けてきた。誰かの終わりを知りながら、その隣で微笑むことなど、僕にはできなかったからだ。

だから、彼女が店に現れた時、僕は無意識に目を伏せた。

「こんにちは。素敵なお店ですね」

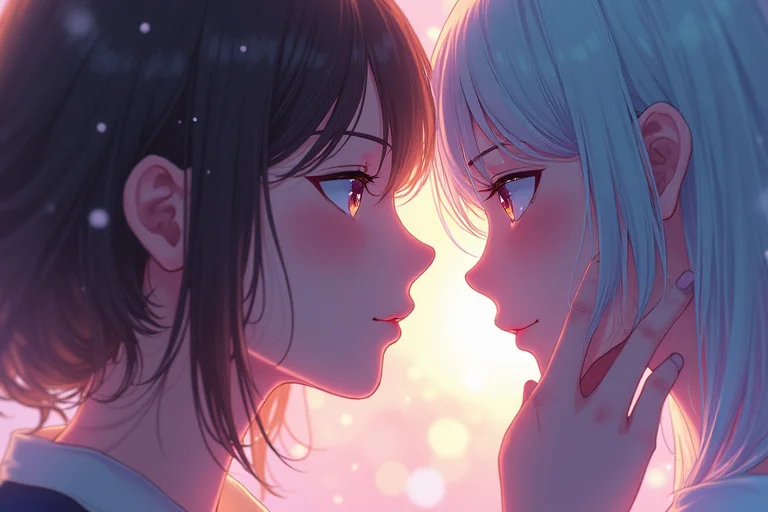

鈴が鳴るような、けれどどこか落ち着いた声。顔を上げると、そこにいたのは、陽だまりをそのまま人の形にしたような女性だった。色素の薄い髪が、窓から差し込む午後の光を吸ってきらきらと輝いている。彼女は陽菜(ひな)と名乗った。近くの花屋で働いているのだという。

陽菜はそれから、週に二、三度、店に顔を出すようになった。彼女はいつも、一冊の本を手に取り、僕のいるカウンターの向かいの椅子に座って静かにページをめくった。彼女がそこにいるだけで、店の空気がふわりと色づく気がした。インクと古紙の匂いに、ふと、雨上がりの花の香りが混じる。僕たちは、とりとめのない話をした。天気の話、新しく入荷した本の感想、彼女が店先で育てているという珍しいハーブの話。

心地よかった。彼女と過ごす時間は、まるで上質な革の装丁を撫でるように、滑らかで、安らかだった。そして、気づけば僕は、彼女を目で追っていた。笑うと少しだけ細くなる目。話に夢中になると動く、華奢な指先。その一つ一つが、僕の心の壁を静かに溶かしていく。

まずい、と思った。この感情は危険だ。このままでは、またあの絶望を味わうことになる。僕は彼女の瞳を見るのが怖くなった。彼女の笑顔の奥に、冷たい数字が浮かび上がる光景を想像するだけで、心臓が凍りついた。

しかし、ある雨の日。珍しく客のいない店内で、僕たちは二人きりだった。雨音がBGMのように響く中、陽菜がふと顔を上げた。

「蒼馬さんの瞳って、すごく静かな色をしてるんですね。深い森の湖みたい」

そう言って、彼女は真っ直ぐに僕の目を見つめた。僕は、吸い込まれるように彼女の瞳を見た。澄んだ茶色の虹彩。覚悟を決めた。たとえそこにどんな残酷な数字が刻まれていようと、この瞬間だけは、彼女から目を逸らしたくなかった。

だが――何も見えなかった。

何度瞬きをしても、目を凝らしても、彼女の瞳の奥には、僕の怯えた顔が映っているだけ。そこには、僕を苛み続けてきたはずの、無慈悲な数字はどこにもなかった。

「……どうしたんですか? 私の顔に何かついてます?」

不思議そうに首を傾げる陽菜に、僕は言葉を失っていた。寿命が見えない? そんな人間がいるのか?

僕の呪いが、解けた?

いや、違う。他の客の瞳を盗み見れば、そこには相変わらず数字が浮かんでいる。陽菜だけだ。彼女だけが、特別だった。

その瞬間、僕の世界に、二十数年ぶりに光が差した。これは運命だ、と。神様が、僕に与えてくれた唯一の救いなのだ、と。僕は、生まれて初めて「永遠」という言葉を信じられるかもしれないと思った。

第二章 偽りの永遠

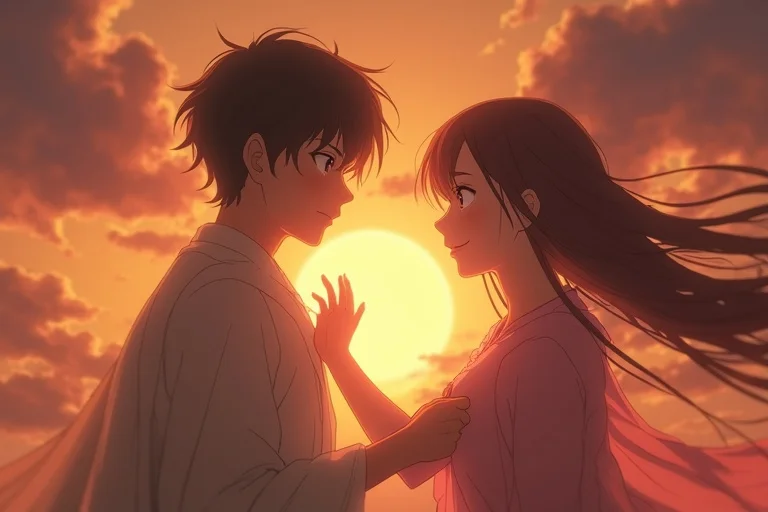

陽菜との日々は、色褪せた古書に一滴ずつ染み込んでいく鮮やかなインクのようだった。僕たちは恋人になった。初めて手を繋いだ日、指先から伝わる彼女の温もりに、僕は涙が出そうになるのを必死で堪えた。彼女の瞳に数字が見えないという事実が、僕に絶大な安心感を与えてくれた。この愛は、終わらない。この幸せは、奪われない。

僕たちは様々な場所へ出かけた。海辺の町を歩き、潮風に吹かれながら未来を語った。山に登り、眼下に広がる街の灯りを眺めた。彼女はいつも、僕の少し前を歩き、楽しそうに振り返る。その笑顔を見るたびに、僕の心は満たされていった。

「時間って、不思議よね」

ある日、プラネタリウムで星空を眺めながら、陽菜がぽつりと言った。

「何億光年も昔の光を、私たちは『今』見てる。過去と現在が、同じ場所にあるみたい」

「そうだね。僕の店にある本も、同じかもしれない。何百年も前に書かれた言葉が、今、僕たちの目の前にある」

「ふふ、そうね。だから、蒼馬さんのお店、好きなのかも」

彼女の言葉は、時折ひどく哲学的で、時間の概念そのものに触れるような響きを持っていた。それは、古書に囲まれて生きてきた僕の感性と奇妙に共鳴した。

陽菜は生命力に溢れていた。彼女が店に飾ってくれる小さな花は、いつも他の花屋のものより長持ちしたし、彼女が淹れてくれるハーブティーは、体の芯から疲れを溶かしてくれた。彼女の存在そのものが、僕のモノクロームだった世界を、少しずつ色彩豊かなものに変えてくれたのだ。

僕は、自分の能力のことは、彼女に打ち明けなかった。それは僕だけの呪いであり、彼女を不安にさせる必要はないと思ったからだ。ただ一度だけ、それとなく尋ねたことがある。

「陽菜は、永遠って信じる?」

カウンターで本の補修をしながら、僕は尋ねた。陽菜は、僕の作業を眺めながら、少し考えてから答えた。

「うーん……信じない、かな。永遠なんて、きっとすごく退屈よ。終わりがあるから、今がこんなに愛おしいんじゃないかな」

その言葉は、当時の僕には少し寂しく響いた。けれど、彼女の瞳に終わりが見えない僕にとって、それはどこか遠い世界の物語のようにしか聞こえなかった。僕たちの時間は、永遠なのだと信じて疑わなかったから。

幸せな時間は、まるで夢のようだった。僕はもう、誰かの寿命を恐れることはなかった。陽菜という絶対的な例外が、僕の世界の法則を書き換えてくれた。彼女さえいれば、それでよかった。僕はこの偽りの永遠の中で、過去の傷を忘れ、ただひたすらに彼女を愛した。

第三章 七秒間の告白

その変化は、突然訪れた。

季節が一周し、再び桜が咲き始めた春の日。陽菜が珍しく、高熱を出して寝込んだ。花屋の仕事を休み、一日中ベッドで過ごしているという。心配でいてもたってもいられなくなった僕は、閉店後、彼女のアパートへ向かった。

部屋のドアを開けると、弱々しい笑顔で彼女が迎えてくれた。額には冷却シートが貼られ、いつもは血色の良い頬が青白い。

「ごめんね、蒼馬さん。来てもらっちゃって」

「いいんだ。何か食べたいものはある? お粥でも作ろうか」

僕はキッチンに立ち、慣れない手つきで米を研ぎ始めた。背後で、陽菜がベッドに横たわる衣擦れの音がする。静かな部屋に、米を研ぐ水音だけが響いていた。不安が胸をざわつかせる。

お粥が出来上がり、寝室に運ぶと、陽菜はゆっくりと身を起こした。僕は彼女の隣に腰掛け、れんげでお粥をすくって、ふーふーと冷ます。

「ありがとう」

彼女がそう言って微笑んだ瞬間だった。

ふと、視線が絡み合った彼女の瞳。その奥に、僕は見てしまった。

――00:00:07

見間違いかと思った。それは、今まで見たこともないほど短い、絶望的な数字。秒単位で、確実に減っていく、冷酷なデジタル表示。

「……え?」

声が漏れた。持っていた器が手から滑り落ち、畳の上に鈍い音を立てて転がった。熱いお粥が散らばるのも構わず、僕は陽菜の顔を凝視した。

00:00:06

00:00:05

「うそだ……なんで……今まで、何も見えなかったのに……!」

パニックに陥る僕を、陽菜は驚くほど穏やかな目で見つめていた。その瞳には、諦めと、そして深い愛情の色が浮かんでいた。

「ごめんね、蒼馬さん。ずっと、黙ってて」

か細い声が、僕の混乱を切り裂いた。

「私、最初から知ってたの。あなたのその、特別な力のこと」

陽菜は、静かに語り始めた。彼女は、この世界の時間の流れから、少しだけ外れた場所にいる存在なのだと。彼女自身の時間は、本来なら、僕と出会うずっと前に尽きていたのだという。

「私は、他の誰かの時間を少しずつ分けてもらうことで、今まで存在していたの。植物や、動物や……時には、人からも。だから、私の瞳には、定まった寿命なんて映らなかった。だって、私自身の時間じゃなかったから」

信じられない話だった。まるで、僕が愛読してきたファンタジー小説の一節のようだ。

「でも、あなたと出会って、あなたを愛して……思ったの。私も、あなたと同じ時間を生きたい、って。誰かから借りた時間じゃなく、終わりがあるとわかっている、私だけの時間で、あなたの隣にいたい、って」

00:00:04

00:00:03

「私が他人から時間を奪うのをやめた時から、私の、本当の時間が動き出した。だから……だから、あなたにも数字が見えるようになったの。私が、あなたと同じ世界に降りてきた、証拠だよ」

彼女は、震える手で僕の頬に触れた。その手は、驚くほど冷たかった。

「あなたを愛したから、私は死ぬの。でもね、蒼馬さん。後悔なんて、してない」

涙が溢れて、視界が滲んだ。偽りの永遠だと思っていた日々は、彼女が命を懸けて僕に与えてくれた、奇跡のような時間だったのだ。終わりがあるから愛おしい、と言っていた彼女の言葉が、鋭い刃となって胸に突き刺さる。

第四章 花の名前を君に

00:00:02

00:00:01

絶望的なカウントダウンの中、僕は陽菜を強く抱きしめた。温もりはほとんど感じられなかったが、確かな存在がそこにあった。

「どうして……どうしてそんな……!」

「蒼馬さんに出会えて、幸せだった。本当に……」

「僕もだよ、陽菜……! 僕も、君と会えて、幸せだった……!」

言葉にならない叫びが、嗚咽に変わる。感謝も、愛も、後悔も、全てが混ざり合って、ただ彼女の名前を呼ぶことしかできなかった。

00:00:00

腕の中が、ふっと軽くなった。

まるで、春の風に花びらが攫われるように。陽菜の重みは消え、僕の腕には、彼女が着ていたパジャマの温もりだけが虚しく残されていた。部屋には、僕の嗚咽と、作りかけのお粥の匂いだけが満ちていた。永遠を信じた僕の愚かさを嘲笑うかのように、窓の外では、変わらず静かな夜が続いていた。

陽菜が消えてから、数年の月日が流れた。

僕は、相変わらず『時紡ぎ堂』の店主を続けている。彼女が去った後、僕の世界は再び静寂を取り戻した。けれど、その静けさの意味は、以前とは全く違っていた。

僕の呪いは解けていない。店を訪れる客たちの瞳には、今も様々な長さの寿命が見える。しかし、僕はもうそれを恐れなかった。陽菜が教えてくれたのだ。限りある時間だからこそ、今この一瞬が、どれほどまでに輝かしく、愛おしいものなのかを。数字は、もはや死へのカウントダウンではない。その人が生きている「今」という奇跡を祝福するための、優しい指標に変わっていた。

ある晴れた春の午後。店の掃除を終えて、ふと店の前の小さな花壇に目をやった。そこには、見覚えのある小さな青い花が、風に揺れていた。陽菜が一番好きだと言っていた、ネモフィラの花だった。誰が植えたのかはわからない。けれど、その花は、まるで彼女がそこにいるかのように、力強く咲き誇っていた。

僕はその花にそっと指で触れた。ひんやりとした花びらの感触が、あの日の彼女の冷たい手を思い出させた。

僕は空を見上げた。どこまでも青く澄んだ、春の空。

その時、不思議なことに気づいた。道行く人々の顔を見ても、もう、誰の瞳にも数字は見えなかったのだ。僕の世界から、あの呪いの数字が、完全に消え去っていた。

能力が消えたのか。

それとも、陽菜が教えてくれた愛によって、僕が全ての人間の「限りある今」を、ありのままに受け入れられるようになったからなのか。

答えはわからなかった。

ただ、僕の心には、陽菜が遺してくれた温かい光が灯っていた。それは、偽りの永遠よりもずっと確かな、本物の光だった。

僕はネモフィラの花に、もう一度だけそっと囁いた。

「ありがとう、陽菜」

その声は、春の風に溶けて、優しい光の中へと消えていった。