第一章 結晶にならない言葉

僕の世界では、愛は形を持つ。

心からの「愛してる」という言葉は、吐息と共に光の粒となり、語り手の掌のなかで小さな結晶へと姿を変える。人はそれを「愛晶(あいしょう)」と呼んだ。愛晶の輝き、透明度、そしてその形は、愛の純度や性質を映し出すと言われ、恋人たちはそれを贈り合うことで、見えないはずの心を確かめ合っていた。街角のカフェでは、ダイヤのように鋭い光を放つ愛晶を恋人の指にはめる男がいた。公園のベンチでは、柔らかな乳白色の光を宿したそれを、老婆がそっと夫の皺だらけの手に握らせていた。愛は可視化され、一種の通貨のように流通する。それが、僕の生きる世界の常識だった。

僕、柏木湊(かしわぎ みなと)は、神保町の片隅で古書の修復師をしている。インクの染み、破れた頁、脆くなった背表紙。失われかけた物語に再び命を吹き込むのが僕の仕事だ。言葉の重みと、それが時間を超えて持つ力を、誰よりも信じているつもりだった。だからこそ、僕は苦しんでいた。

恋人である月島響(つきしま ひびき)と付き合って、一年が経つ。彼女は太陽の匂いがする、快活な女性だ。近所の花屋で働き、その指先はいつも微かに土の香りをまとっている。彼女の笑顔は僕の日常を照らす光であり、彼女のいない人生など、もう考えられなかった。僕は、この一年で数えきれないほどの愛晶を彼女に贈ってきた。初めて手を繋いだ日、誕生日、何でもない帰り道。僕の掌から生まれた愛晶は、どれも朝露のように澄んだ輝きをしていた。

しかし、彼女から愛晶を受け取ったことは、ただの一度もなかった。

「湊くんの、きれいだね」。彼女は僕の愛晶を受け取ると、愛おしそうにそれを眺め、そう言って微笑む。そして、大切そうにガラスの小瓶にしまうのだ。その仕草に嘘はないように見える。けれど、彼女の唇から「愛してる」という言葉が紡がれ、光の結晶となる瞬間を、僕は見たことがなかった。

本当に、僕は愛されているのだろうか。

疑念は、湿った地下室に生える黴のように、心の隅で静かに広がっていく。言葉を修復する僕が、愛の言葉を、その確かな証である愛晶を、何よりも求めてしまうのは当然の性(さが)かもしれなかった。響が淹れてくれるコーヒーの香り、僕のくだらない冗談に屈託なく笑う声、眠れない夜に背中を撫でてくれる手のひらの温もり。それら全てが愛の表現だと頭では分かっている。それでも、この世界で最も雄弁な愛の証を、彼女は僕にくれなかった。僕の掌だけがいつも光を宿し、彼女の掌は、僕の愛を受け取るばかりで、自ら光を生むことはない。その事実が、僕と彼女の間に、見えないガラスの壁を作っているように感じられた。

第二章 沈黙のさざなみ

不安はさざなみのように、僕の日常を静かに侵食していった。古書の頁をめくる指先が、ふと止まる。そこに記された幾多の愛の言葉が、まるで僕を責め立てているように思えた。

「まだ響さんから愛晶をもらってないのか?」

仕事帰りに立ち寄ったバーで、友人の拓也が呆れたように言った。彼の薬指には、婚約者からもらったという、青みがかった美しい愛晶の指輪が光っている。

「一年だぞ? 普通じゃない。言葉にできない何かがあるんじゃないか」

悪気のない言葉が、鋭い棘となって胸に刺さる。僕は曖昧に笑ってウイスキーを呷るしかなかった。

その日から、僕は響の沈黙の理由を探るようになった。彼女が働く花屋を、少し離れた場所から眺めたことがある。彼女は客と多くの言葉を交わすわけではない。ただ、客の表情をじっと見つめ、迷うことなく一輪の花を差し出す。すると、客の顔がぱっと明るくなるのだ。萎れかけた鉢植えに彼女が触れると、まるで応えるかのように葉がしゃんと上を向く。響は、言葉ではない何かで、世界と対話しているようだった。彼女にとって、言葉はコミュニケーションの最優先事項ではないのかもしれない。

ある雨の夜、僕らは部屋で寄り添い、窓を打つ雨音を聞いていた。チャンスは今しかない、と思った。

「ねえ、響」

「ん?」

「俺の愛晶…迷惑じゃないかな。いつも俺ばかりで」

核心を突けない、臆病な問いだった。響は僕の胸に顔を埋めたまま、少しだけ身じろぎした。

「迷惑なわけないよ。湊くんの言葉は、私の宝物だもの」

「でも、響は…」

言いかけた僕の唇を、彼女の細い指がそっと塞いだ。顔を上げた彼女の瞳は、雨に濡れた紫陽花のように潤んで見えた。

「私はね、湊くんの言葉だけで、もう十分すぎるくらい満たされてるの。だから、いいの」

その答えは、あまりにも優しく、そしてあまりにも残酷だった。彼女は僕を拒絶しているわけではない。だが、僕が渇望する答えからは、巧みに身をかわしている。彼女のその寂しげな微笑みの裏に何があるのか、僕には到底見通すことができなかった。僕が贈った愛晶を仕舞っている小瓶は、もうほとんど満杯になろうとしている。光のコレクションは増えていくのに、僕の心は満たされるどころか、ますます乾いていくようだった。

第三章 修復された真実

転機は、僕の仕事場に舞い込んできた。古びた革装の日記帳。依頼主は、亡くなった祖母の遺品を整理しているという女性だった。日記の修復は珍しくない。僕はいつものように、慎重に頁を解き、傷んだ部分を補強し始めた。インクが滲み、文字が掠れた箇所を特殊なライトで照らし、その言葉を読み解いていく。それは、ある女性が生涯をかけて、一人の男性を愛した記録だった。

『今日も、あの方に愛晶を渡した。私の掌で光るそれを見て、あの方は子供のようにお喜びになる。その笑顔が見たくて、私は何度でも愛を囁く』

微笑ましい記述に、僕の胸がちくりと痛んだ。読み進めるうちに、僕は奇妙な記述に気づく。

『最近、少し声が掠れるようになった。歌を歌うのが好きだったのに、高い音が出ない』

『言葉が、時々、思うように紡げないことがある。医師は原因が分からないと言う』

そして、最後の方の頁で、僕は息を呑んだ。そこには、震えるような筆跡で、衝撃的な真実が綴られていた。

『ようやく分かった。我が一族に伝わる、この呪いとも言うべき宿命の正体が。我らは、愛を言葉にし、愛晶を生み出すたび、代償として「声」を失っていくのだ。愛を語れば語るほど、そのための器官が蝕まれていく。ああ、でも、私は後悔していない。愛するあの方に、この想いを形にして伝えられたのだから。もうすぐ、私の声は完全に消えるだろう。最後に、もう一度だけ、彼の名を呼びたい』

日記はそこで終わっていた。僕は、依頼主の名前を改めて確認する。そこには、『月島沙織』と記されていた。月島――響と同じ苗字。まさか。

全身の血が逆流するような感覚に襲われた。僕は震える手で依頼書に書かれた住所を検索する。それは、響が時々「おばあちゃんの家に行ってくる」と言っていた場所と完全に一致した。

響が愛晶をくれなかったのは、僕を愛していなかったからじゃない。むしろ、逆だ。僕との未来で、声を失いたくなかったから。僕と、もっとたくさんの言葉を交わし続けたかったから。僕に心配をかけたくなくて、そのあまりにも重い宿命を、たった一人で抱え込んでいたのだ。

僕が渇望した「愛してる」の一言は、彼女にとって、自らの声を削り取る諸刃の剣だった。

それに気づかず、僕は彼女を疑い、追い詰めていた。形ある言葉、目に見える愛の証に固執するあまり、僕は彼女の沈黙という、最も深い愛の形を見ようともしなかったのだ。彼女が僕の愛晶を受け取るたびに見せた、あの慈しむような、それでいてどこか切なげな微笑みの意味が、今、痛いほどに分かった。僕の愛の言葉は、彼女にとって喜びであると同時に、自らが決して口にできない言葉の代わりだったのだ。

修復された日記の頁が、僕自身の愚かさを突きつけていた。僕は作業台に突っ伏し、声にならない嗚咽を漏らした。

第四章 花が咲く場所

僕は修復を終えた日記を抱え、店を飛び出した。夕暮れの街を、息を切らして走る。目指すのは、響が働くあの花屋だ。

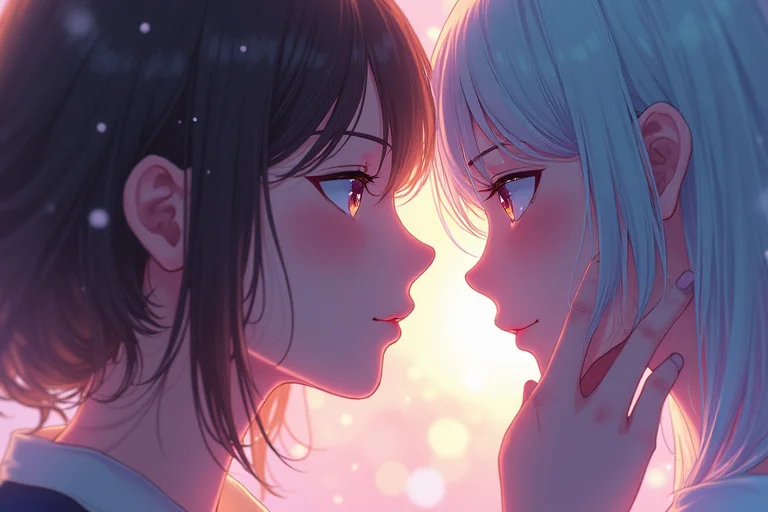

ガラス張りの温室に、茜色の光が差し込んでいる。色とりどりの花々の中で、響が一人、黙々とシクラメンの葉を拭いていた。その横顔は、まるで祈りを捧げているかのように静謐で、美しかった。

僕の姿に気づいた彼女が、少し驚いたように顔を上げる。

「湊くん? どうしたの、そんなに慌てて…」

僕は、彼女の前に立つと、言葉に詰まった。日記のことは言えない。それは彼女が守ろうとした秘密を、僕が暴いた証拠になってしまう。代わりに、僕はただ、心の底から込み上げてくる言葉を口にした。

「……ごめん」

たった一言。響はきょとんとして、小さく首を傾げた。僕はポケットを探り、今まで彼女に贈った愛晶を仕舞っていた、あのガラスの小瓶を取り出した。蓋を開け、中の光り輝く結晶たちを、すべて自分の掌にこぼす。そして、それを足元のシクラメンの植木鉢の、柔らかな土の上にそっと注いだ。キラキラと輝く愛の欠片たちが、黒い土の中へと静かに沈んでいく。

「もう、いらないんだ」僕は言った。「こんなものなくても、分かったから。君が、ただ隣にいてくれる。それだけで、俺は十分すぎるくらい、満たされてる」

僕が本当に欲しかったのは、結晶なんかじゃなかった。響の心だ。そしてそれは、とうの昔に、僕の手に余るほど与えられていたのだ。

響の大きな瞳から、ぽろり、と涙が一粒こぼれ落ちた。それは愛晶のように光ることはなかったが、僕にはどんな輝石よりも尊く見えた。彼女は何も言わなかった。ただ、僕の前に歩み寄ると、その冷たい指先で僕の手を取り、ぎゅっと、強く握りしめた。

その温もり、その力強さ。そこには、何百、何千の「愛してる」という言葉よりも、ずっと確かで、揺るぎない想いが込められていた。言葉にならない言葉が、肌を通して僕の心に直接流れ込んでくる。

僕らは夕陽が沈みきるまで、温室の中で寄り添い続けた。もう、言葉は必要なかった。愛は、沈黙の中にこそ満ち溢れていた。失われた言葉を修復する僕の仕事に、新しい意味が生まれた瞬間だった。本当に掬い上げるべきは、書かれた文字だけではない。その行間に潜む、声にならなかった想いなのだと。

僕の足元、愛晶が埋められた土の中から、いつかどんな花が咲くのだろう。きっとそれは、言葉にはならないけれど、世界で一番美しい愛の形をしているに違いない。