第一章 喧騒の中の空白

世界は、吐き気がするほど騒がしい。

満員電車の扉が開くたび、私は呼吸を止めて身を縮める。隣の男の二の腕が私の肩に触れた瞬間、粘着質な苛立ちがコールタールのように流れ込んでくる。向かいの女性の指先が私の甲を掠めれば、不倫相手へのどろりとした甘い執着が、私の神経を逆撫でする。

私の手は、この世で最も残酷な受信機だ。他人の「愛」や「欲」という名のノイズが、絶えず私の輪郭を侵食し、頭蓋の裏側を引っ掻き回す。だから私は分厚い革手袋で外界を遮断し、誰とも深く関わらずに生きてきた。

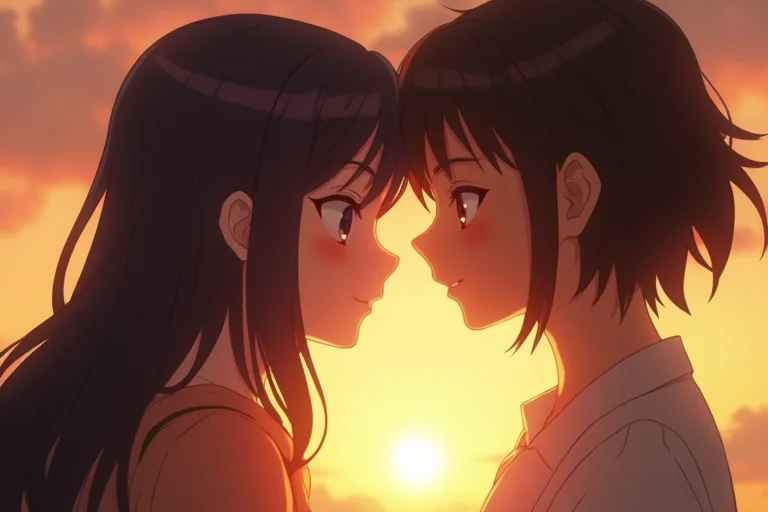

レオと出会うまでは。

雨の降る午後、カフェで彼と手が触れ合った時、私は反射的に身構えた。けれど、いつもの濁流は押し寄せなかった。

そこにあったのは、深海のような静謐な「無」。

熱も、痛みも、甘ったるい腐臭もない。ただ、雪解け水のように澄んだ静寂だけが、私のささくれ立った神経を浸していった。

「大丈夫ですか?」

彼が私の手を取り、ハンカチを差し出す。その指先から伝わるのは、体温だけ。ノイズのない世界で、私は数年ぶりに深く息を吸い込むことができた。

それから私たちは、言葉少なに時を重ねた。雨音だけが響く部屋で、彼と向かい合ってコーヒーを飲む。会話なんていらない。ただ彼の手が私の手に重なるたび、慢性的な頭痛が嘘のように消え失せ、代わりに温かな微睡みが満ちていく。この真空のような安らぎを手放したくない。その渇望は、いつしか縋るような恋慕へと変わっていた。

第二章 共鳴する時間

街の広場で、奇妙な光景を目にしたのは冬の初めだった。ベンチに座る老婦人が、隣に座る若々しい青年の手を握り、愛おしそうに微笑んでいる。

「お婆ちゃん、それは誰?」通りがかりの子供が尋ねると、老婦人は少女のように恥じらって答えた。「私の旦那様よ。昔のことを全部私にくれて、自分は真っ白になっちゃったの」

その言葉を聞いた時、背筋に冷たいものが走った。この街に伝わる古い童話を思い出す。『真実の愛が熟した時、器は満たされ、中身は溢れ出す』。記憶と時間が溶け合い、魂が循環するという寓話。

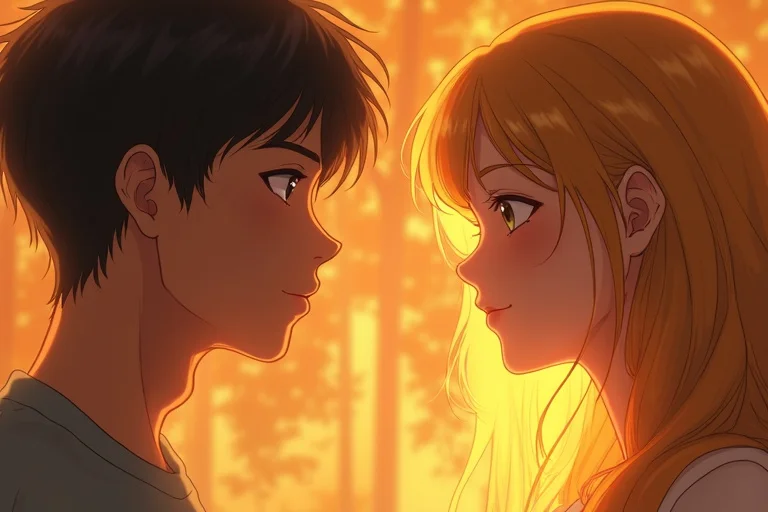

私とレオの間にも、言葉では説明できない境界の消失が起きていた。

彼が窓の外で鳥を見つけた瞬間、私の胸が小さく弾む。私が喉の渇きを覚えると同時に、彼がグラスに水を注ぐ。二つの時計が完璧に同期するように、互いの感覚が混ざり合っていく。

ある夜、レオが古い小瓶をテーブルに置いた。中には一掴みの星の砂。

「不思議なんだ。これを見ると、胸が張り裂けそうになる」

彼が小瓶に触れたまま、私の指に触れる。その瞬間、電流のような衝撃が走り、私の脳裏にノイズではない「何か」が明滅した。

強烈な喪失感。置き去りにされた悲しみ。

それは彼から流れ込んできた感情のはずなのに、なぜか私の幼い頃の、霧に包まれた記憶の底を激しく叩いた。

第三章 転送される魂

小瓶から溢れ出した光が、部屋の輪郭を白く染め上げていく。

鼓動が耳元で警鐘のように鳴り響く中、私の視界に断片的な映像がフラッシュバックした。

夕焼けの公園。錆びたブランコ。「約束だよ」と小指を差し出す男の子。その顔は、幼い日のレオだった。

息が止まる。そうだ、私は知っている。あの子は、私がまだ「受信」の呪いを知らなかった頃、唯一心を許した初恋の相手。病弱だった彼は、私の前から姿を消し、二度と帰ってこなかった。

レオの中にある心地よい「無」の正体。それは、彼が転生の過程で記憶も感情も削ぎ落とされ、ただ私に会うためだけの真っ白な器となって戻ってきた証だったのだ。あの星の砂に残る悲痛なまでの未練だけを道しるべにして。

そして今、光が私に求めている代償。それは、彼という器を満たすためのエネルギー、すなわち私の「記憶」だ。

「アリス、手が冷たい。どうしたんだ?」

レオが心配そうに私の手を握る。その温もりが、私を引き裂く。

嫌だ。忘れたくない。

この静寂を、彼と過ごした雨音の日々を、彼のコーヒーの香りを、この愛しさを手放したくない。私が記憶を差し出せば、彼は私との過去を、前世の約束すら思い出すだろう。けれど、その時「私」は空っぽになっている。

彼を完成させるために、私が私でなくなるなんて。

けれど、目の前のレオの瞳は、どこまでも無垢で、哀しいほどに空虚だ。彼はずっと待っていたのだ。自分の魂を取り戻す瞬間を。

私のエゴで、彼を永遠に空っぽのままにしておけるだろうか。

「ううん、なんでもないの」

私は震える唇で笑い、彼の手を両手で包み込んだ。涙が溢れて止まらない。さようなら、私の愛しい記憶たち。

「レオ、大好きよ。これからは、あなたが覚えていてね」

「え?」

私が願った瞬間、世界が黄金色に弾けた。私の意識は、彼の中へと吸い込まれていく。

最終章 愛の残響

小鳥のさえずりで目が覚めた。

白いカーテンが揺れている。私は体を起こし、ぼんやりと部屋を見渡した。見覚えのあるような、ないような部屋。

ふと、窓辺に一人の男性が立っていることに気づく。逆光で表情は見えないが、整ったシルエットの美しい人だ。

「……あの、どなたですか?」

私の声に、彼が振り返る。その顔を見ても、名前すら浮かんでこない。知らない人だ。間違いなく、初対面の他人だ。

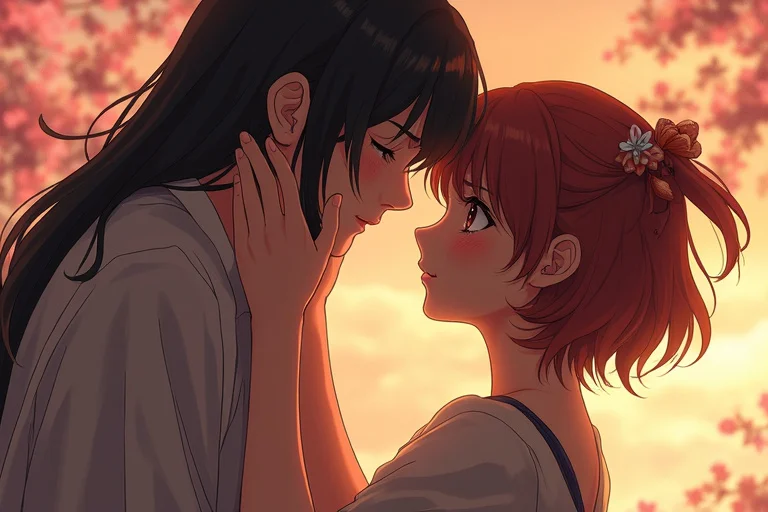

それなのに。

彼と目が合った瞬間、心臓が早鐘を打ち、胸の奥底からどうしようもない熱い塊が込み上げてきた。

理屈も理由もなく、涙が頬を伝い落ちる。魂が叫んでいる。この人が好きだ、と。私の細胞の一つ一つが、彼を求めて震えている。

「泣かないで」

彼は悲しげに、けれど慈愛に満ちた瞳で微笑むと、私に歩み寄った。その手には、星の砂が入った小瓶が握られている。

「僕はレオ。君に会いたかった」

彼がそっと私を抱き寄せる。その腕の中は、陽だまりのような匂いがした。

彼からはもう、「無」の静寂は感じられない。代わりに、海のように深く、重厚な愛の感情が、私の空っぽの心に流れ込んでくる。それはかつて私が抱いていたもの。そして今、彼が二倍の重さで背負っているもの。

彼は全てを覚えているのだ。遠い約束も、昨日の雨も、私が捧げた祈りも。

失われた記憶の空白を、彼の体温が埋めていく。

「はじめまして、レオ」

涙声でそう告げると、彼は腕の力を強めた。

記憶は砂のように指の隙間からこぼれ落ちたけれど、愛だけが結晶となってここに残る。

私たちはまた、一から恋をする。何度でも、何度でも。