第一章 白い靄と玻璃の指先

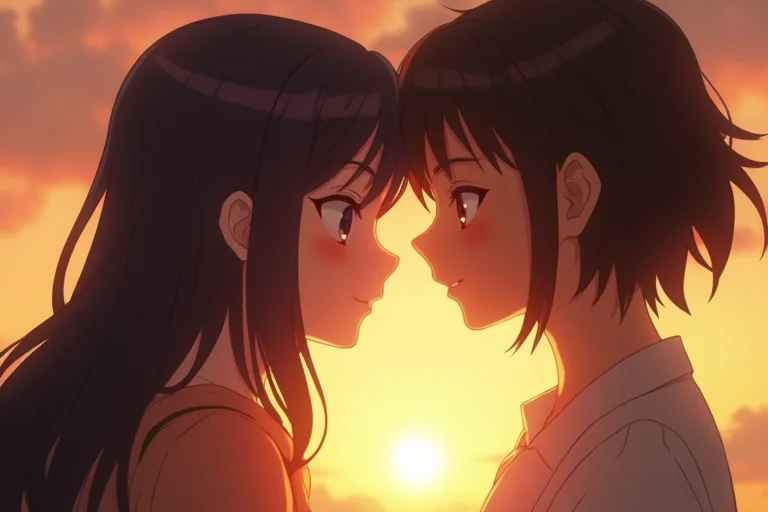

アキトの指先は、時折、玻璃のように透き通った。窓から差し込む午後の光が、彼の指の骨を淡く浮かび上がらせ、向こう側の壁紙の蔦模様を朧げに映し出す。彼は慌てて手を握りしめ、その現実を覆い隠した。隣で浅い眠りについているユナが、小さな寝息を立てている。その頬にかかった黒髪をそっと払う指先は、確かに血の通った、温かいものであるはずだった。

この世界では、誰もが生まれつき己の瞳に『魂の半身』の名を宿す。運命の相手の名は、生涯で一度だけ、特別な瞬間に鮮明に浮かび上がり、それを見出した者たちは真実の愛を手にすると言われていた。

だが、アキトの瞳は違った。彼の瞳には、物心ついた時からずっと、名前の代わりにどうしようもないほど濃い、白い靄が立ち込めている。どんなに目を凝らしても、どんなに光にかざしても、そこに運命の名が浮かぶことはなかった。

「……アキト?」

か細い声に、アキトは思考の淵から引き戻された。ユナが薄目を開けて、彼を見上げている。その瞳はまだ、誰の名も映さぬ、ただ美しいだけの黒曜石だ。

「起こしてしまったかい」

「ううん。いいの。……なんだか、あなたの匂いがすると、安心する」

そう言って微笑む彼女は、触れれば壊れてしまいそうなほど儚い。生まれつき病弱な彼女の命の灯火は、いつも微かに揺れていた。

アキトは、彼女の冷たい手を握った。この温もりを、この存在を、一日でも長くこの世界に繋ぎ止めたい。その純粋な祈りこそが、彼自身の存在を少しずつ世界から削り取っていく呪いなのだと、ユナはまだ知らない。彼が真実の愛を捧げれば捧げるほど、彼女の寿命は延び、彼自身の寿命は縮んでいく。その代償として、彼の肉体は存在の輪郭を失っていくのだ。

第二章 視えない名前の石

古い書物の片隅に記されていた伝承だけが、アキトの唯一の希望だった。街外れの骨董屋の埃っぽい棚の奥で、彼はそれを手に入れた。『視えない名前の石』。手のひらに収まるほどの、何の変哲もない乳白色の石だ。伝承によれば、瞳に名を持たぬ者が持つと、微かな温もりを発するという。

しかし、アキトが握りしめても、石は氷のように冷たいままだった。

その夜、ユナの咳が悪化した。暗闇の中で聞こえる、胸を引き裂くような苦しげな音。アキトは彼女の背中をさすりながら、ただ無力感に苛まれた。医者からは、もう長くはないと宣告されている。彼の愛が、彼女の命を蝕む病の進行に追いつけていない。

「死なないでくれ、ユナ」

無意識の叫びだった。彼はベッドの傍らで、ポケットの中の石を強く、強く握りしめた。砕けてしまいそうなほど力を込めた、その瞬間。

――じんわり。

指の芯に、確かな熱が生まれた。驚いて手を開くと、石が内側から淡い光を放っている。それと同時に、アキトは自分の身体から何かが引き抜かれるような、奇妙な浮遊感を覚えた。足元がふっと軽くなり、世界との繋がりが僅かに希薄になる感覚。だが、それと引き換えに、ユナの苦しげだった呼吸が、少しだけ穏やかになっていた。

第三章 融ける時間、灯る生命

奇跡は、そこから始まった。ユナの病状は、薄紙を一枚ずつ剥がしていくように、着実に快方へと向かった。血色の悪かった頬には柔らかな赤みが差し、か細かった声には力が戻ってきた。医者は「現代医学では説明がつかない」と首を傾げ、彼女自身も自分の身体に起きている変化に戸惑いながら、その生命力を謳歌していた。

「見て、アキト。ここまで一人で歩けるようになったの」

庭の花々に水をやりながら、ユナが嬉しそうに振り返る。その笑顔は、アキトの世界のすべてだった。彼は微笑み返しながら、陽光に透ける自分の腕を、そっと背中に隠した。

彼女が元気になればなるほど、アキトの存在は希薄になっていく。鏡に映る自分の姿は、まるで幽霊のように向こう側の景色を透かし、風が吹けば、身体を通り抜けていくような錯覚に陥った。ポケットの中の『視えない名前の石』は、今や心臓のように温かい光を脈打たせている。それはアキトの命を吸い、ユナの命を灯す、祝福であり呪いのランタンだった。

「ねえ、アキト」

ある日、ユナが心配そうに彼の顔を覗き込んだ。

「最近、なんだか顔色が悪いわ。それに……少し痩せた? ちゃんと食べてる?」

「ああ、大丈夫。君が元気になっていくのを見るのが、何よりの栄養だから」

彼はそう言って笑った。嘘ではなかった。だが、その言葉が、自分の命を燃料にしているのだという真実は、決して告げることはできなかった。

第四章 亀裂

季節が巡り、ユナが病に倒れる前の健康を完全に取り戻した日、事件は起きた。

暖かな日差しが降り注ぐリビングで、ユナは歓喜に満ちた声でアキトの手を取った。

「お願い、アキト。私の瞳を見て」

「え……?」

「もしかしたら……今日みたいな日に、名前が浮かぶかもしれないって思うの。もし、もしそこにあなたの名前があったら……」

言葉は、アキトの胸を鋭く抉った。彼女の純粋な期待が、彼の最大の恐怖を呼び覚ます。自分の瞳には、決して応えるべき名がない。そして、もし彼女の瞳に、自分ではない誰かの名が浮かんでしまったら? この献身も、消えゆく命も、すべてが無意味な自己満足になってしまうのではないか。

「……できない」

絞り出した声は、自分でも驚くほど冷たく響いた。

「どうして?」

ユナの瞳が悲しげに揺れる。

「今は、やめておこう。きっと、まだその時じゃないんだ」

彼は、彼女の瞳から逃げるように顔を背けた。その瞬間、二人の間に築き上げてきた信頼に、ぱきり、と音を立てて小さな亀裂が入るのが分かった。傷ついたユナは黙り込み、部屋の空気は急速に冷えていった。

その夜、アキトは自室の鏡に映る自分の姿に絶望した。身体はほとんど向こう側が透けて見え、まるで淡い水彩画のようだった。ポケットの石は、夜闇の中でもはっきりと分かるほど眩い光を放ち、彼の存在を最後の最後まで吸い尽くそうとしていた。

第五章 最後の献身

ユナは、真実にたどり着いてしまった。アキトが隠していた書物、そして彼の部屋で脈打つように輝く石を見つけ、すべてを悟ったのだ。彼女は涙を流しながら、半透明になったアキトの身体をかき抱こうとした。だが、その腕は彼の身体を半分ほどすり抜けてしまう。

「やめて……もうやめて、アキト! お願いだから、私のために死なないで!」

彼女の悲痛な叫びが、アキトの希薄な心を揺さぶる。だが、彼の決意は揺るがなかった。彼は、おぼつかない手つきでユナの頬に触れた。その指先はもう、ほとんど光の粒子でできていた。

「これが、僕の愛なんだ。君が生きてくれること。それが、僕が生きた証になる」

アキトは穏やかに微笑んだ。そして、最後の力を振り絞り、彼女をそっと抱きしめる。彼の身体が眩い光の奔流となり、温かい奔流となってユナの身体に注ぎ込まれていく。ポケットで輝いていた石は、甲高い音を立てて砕け散り、光の塵となって霧散した。

「ユナ……君の瞳に、幸運の名が灯ることを祈ってる」

それが、彼の最後の言葉になるはずだった。

第六章 鏡映の真実

アキトの身体が、完全に世界から消え去ろうとする、その刹那。

奇跡が起きた。

彼の瞳をずっと覆っていた白い靄が、まるで夜明けの霧が晴れるように、すうっと消え失せたのだ。

ユナは、吸い込まれるように彼の瞳の奥を覗き込んだ。そこに魂の半身の名が刻まれているのかを確かめるために。

しかし、そこにあったのは、特定の誰かの名前ではなかった。

ただ、澄み切った水面のように、どこまでも透明な瞳。

そして、その奥には――涙に濡れ、驚愕に目を見開く、ユナ自身の顔が、完璧な鏡像として映り込んでいただけだった。

運命の名など、どこにもなかった。

アキトは、最後の微笑みを彼女に向けた。声にならない唇が、確かに「ありがとう」と動く。そして次の瞬間、彼の身体は無数の光の粒子となり、静かに舞い上がり、部屋の空気の中に溶けて消えた。後には、彼がそこにいたという温かい記憶だけが残されていた。

第七章 君の瞳に灯る名

アキトが完全に消滅した、その時だった。

ユナの右の瞳に、今まで何も映らなかった黒曜石の表面に、すっと一筋の光が走った。まるで、夜空を駆ける流星のように。

そして、光が集まったその場所に、一つの名前が、温かく、そして鮮やかに浮かび上がった。

それは、誰の目にもはっきりと読み取れる、力強くも優しい光の文字。

『アキト』

彼の名は、定められた運命としてそこにあったのではなかった。

彼が捧げた究極の愛、その自己犠牲の果てに、ユナの魂の中に、新しく創造されたのだ。誰かに与えられた運命ではなく、二人が紡いだ愛そのものが、永遠に消えない名の形となった。

ユナは、涙をこぼしながら、そっと自分の瞳に触れた。そこには、確かに彼の名が、星のように輝いている。それは、彼女のこれからの人生を照らす、永遠の灯火だった。

アキトは消えた。しかし、彼は死んだのではない。ユナの瞳の中で、彼女が見つめる世界のすべてに、彼は生き続けるのだ。彼女は、彼の名前が輝く瞳で、彼が命を賭して遺してくれた、この美しい世界を、まっすぐに見つめた。