第一章 陽だまりの黄金色

僕、音無奏(おとなし かなで)の世界は、人よりも少しだけ色彩豊かだ。それは、人の感情が色として見える、一種の共感覚のせいだった。喜びは弾けるようなレモンイエロー、悲しみは深く沈むコバルトブルー、怒りは燃え盛るマグマのような赤黒い色。グラフィックデザイナーという仕事には役立ったが、日常生活、特に人間関係においては、それは呪いにも近かった。

言葉では心配してくれていても、その人の周りには優越感を示すくすんだ紫色が漂っていたり、愛を囁く唇の裏側で、嫉妬の濁った緑色が渦巻いていたりする。僕はいつしか、人の本心が見えすぎることに疲れ果て、他者との間に透明な壁を築いて生きてきた。恋愛なんて、もってのほかだった。色鮮やかな嘘と欺瞞の応酬に、心がすり減るのが目に見えていたからだ。

そんな僕のモノクロームだった日常に、突然、光が差し込んだのは、三ヶ月前のことだった。

クライアントへの納品帰り、偶然通りかかった小さな花屋。店先に並んだミモザの鮮やかな黄色に、ふと足が止まった。ガラス張りのドアの向こうで、一人の女性が黙々と花の手入れをしていた。それが、日高灯(ひだか あかり)さんとの出会いだった。

彼女の周りには、見たこともないほど純粋で、温かい色が満ちていた。それは、春の午後の陽だまりを溶かして、そのまま固めたような、穏やかで優しい黄金色。その色には、一片の淀みも、濁りもなかった。ただひたすらに、そこにある生命を慈しむような、静かで確かな輝き。僕はガラス越しに、その光景に釘付けになった。まるで、生まれて初めて本当の「色」を見たような衝撃だった。

気づけば、僕は店の中にいた。何かを買うあてもなく、ただ彼女の放つ色に引き寄せられていた。

「いらっしゃいませ。何かお探しですか?」

振り向いた彼女の声は、その色と同じように、柔らかく耳に響いた。僕はしどろもどろになりながら、小さなサボテンを一つ買った。その日から、僕は理由を見つけては彼女の店に通うようになった。

彼女と話している時間は、奇跡のようだった。僕がどんなに皮肉めいた冗談を言っても、彼女の黄金色は揺らがない。僕の仕事の愚痴を聞いている時も、その色は共感の温かみを帯びて、より一層輝きを増す。嘘や見栄、下心といった、僕が嫌悪してきた雑多な色が、彼女の周りには一切存在しなかった。

彼女といると、僕はこの呪わしいと思っていた能力を、初めてギフトのように感じられた。彼女の感情の美しさを、世界でただ一人、僕だけが視覚的に理解できる。その事実は、僕に言いようのない高揚感と優越感を与えた。

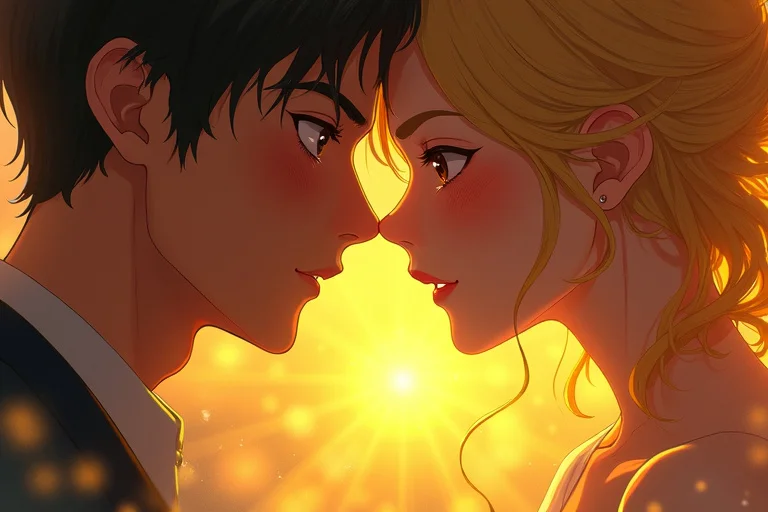

告白したのは、出会って一ヶ月が過ぎた夜だった。公園のベンチで、緊張で強張る僕を、彼女は変わらない黄金色のオーラで包み込むように見つめていた。僕の告白を聞いた瞬間、彼女の黄金色は、喜びを表すレモンイエローの光の粒をキラキラと散らしながら、花が咲くようにふわりと広がった。その美しさに、僕は涙が出そうになった。

僕たちの恋は、そうして始まった。彼女の「陽だまりの黄金色」は、僕にとっての聖域であり、心の拠り所だった。

第二章 揺らめくプリズム

灯との日々は、彩りに満ちていた。二人で訪れる場所はすべてが特別なキャンバスとなり、彼女の感情の色が世界を塗り替えていくようだった。海に行った時、水平線に沈む夕日を見つめる彼女の黄金色は、感動を示すオレンジ色のグラデーションを帯びて燃え上がった。僕がデザインしたポスターが街に貼られているのを見つけた時、彼女は自分のことのように喜び、そのオーラは祝福のシャンパンゴールドに輝いた。

僕は彼女の色の変化を眺めるのが好きだった。それはまるで、彼女の心を直接覗き込むようで、言葉以上に雄弁だった。そして何より、その根底には常に、あの「陽だまりの黄金色」が安定して存在しているという事実が、僕を安心させた。この色がある限り、僕たちの関係は大丈夫だ。そう、根拠もなく信じ込んでいた。

しかし、幸せな時間の中で、新たな不安が芽生え始めていた。僕のこの能力について、彼女に打ち明けるべきかどうか、という問題だ。

「奏くんって、時々、すごく遠くを見てるみたいな顔をするよね」

ある日、僕の部屋で一緒に映画を観ている時、灯がぽつりと言った。僕が彼女の顔ではなく、その周りに漂う色に意識を集中させていたことに、彼女は気づかないまでも、何かを感じ取っていたのだろう。

「そうかな?」

僕は誤魔化すように笑った。本当のことを言えるはずがなかった。もし、僕が「君の感情が色で見えるんだ」と告白したら、彼女のあの美しい黄金色は、どう変わってしまうだろう。

困惑の灰色? 恐怖のどす黒い紫? あるいは、僕を気味悪がる、冷たい氷のような青色に?

想像するだけで、心臓が凍りつくようだった。彼女の美しい色が変わってしまうくらいなら、この秘密は墓場まで持っていこう。僕はそう固く決心した。彼女のありのままの感情の色を見ていたい。僕の存在によって、その色を濁らせたくない。それは僕なりの、彼女に対する誠意のつもりだった。

だが、秘密は少しずつ僕たちの間に薄い膜のようなものを作り始めていた。彼女が本当に悲しんでいる時、僕は言葉よりも先に、彼女のオーラに滲む青色でそれを察知してしまう。そして、「どうしたの?」と尋ねるタイミングが完璧すぎて、彼女に「どうしてわかったの?」と不思議そうな顔をされることもあった。その度に僕は、適当な理由をつけてはぐらかし、小さな罪悪感が胸に積もっていった。

僕は、彼女の「色」に依存していた。彼女の言葉や表情よりも、彼女の放つ色を信じていた。それが、僕たちの関係を支える土台であり、同時に、最も脆い部分であることに、僕はまだ気づいていなかった。プリズムのようにきらめく幸せな日々は、ほんの些細なきっかけで、その輝きを失う危うさを秘めていたのだ。

第三章 失われた色彩

その日は、僕たちの半年記念日だった。僕は少し奮発して、夜景の見えるレストランを予約していた。灯に会う直前まで、僕は胸を高鳴らせていた。今日の彼女は、どんなに美しい色を見せてくれるだろう。期待に胸を膨らませ、待ち合わせ場所の駅前に立つ彼女を見つけた瞬間、僕は息を呑んだ。

そして、全身の血が逆流するような感覚に襲われた。

彼女の周りに、色が無かった。

いつもの、あの陽だまりのような黄金色が、どこにも見当たらない。喜びの黄色も、愛情のピンク色も、何もない。かといって、悲しみの青や怒りの赤があるわけでもない。そこにあるのは、完全な「無」だった。まるで、彼女の感情だけが、この世界から切り取られてしまったかのように、彼女の輪郭はただ、背景に溶け込んでいた。

「奏くん、どうしたの? 顔色が悪いよ」

僕の異変に気づいた灯が、心配そうに顔を覗き込む。彼女の声も、表情も、いつもと何も変わらない。優しい眼差しも、僕を気遣う仕草も、すべてがいつもの灯だ。しかし、僕の目には、感情という名の色彩をすべて失った、空っぽの人間が映っていた。

「……なんでもない。ちょっと、貧血かも」

僕はかろうじてそう答えた。レストランでの食事は、まったく味がしなかった。灯は楽しそうに今日の出来事を話している。その口調も、笑顔も、完璧だ。だが、その周りには、何の感情の色も浮かんでこない。その完璧さが、かえって僕を恐怖させた。まるで、僕を欺くために、感情のないロボットが完璧な演技をしているようにさえ見えた。

愛が、消えたのか?

僕に対する気持ちが、完全になくなってしまったのか? だから、何の色も映らないのか?

疑念は黒いインクのように、僕の心に染み渡っていった。その日から、僕は彼女を試すような行動をとるようになった。わざと他の女性の話をして嫉妬させようとしたり、理由もなく不機嫌に振る舞って彼女を困らせたりした。彼女の感情を揺さぶり、何でもいいから「色」を引き出したかった。

しかし、彼女は変わらなかった。僕がどんなに酷い態度をとっても、彼女は静かに僕を受け止め、悲しそうな顔はしても、そのオーラが悲しみの青色に染まることはなかった。ただ、ひたすらに「透明」なままだった。

その「透明」は、僕にとって「無関心」の証明に思えた。僕のやることなすこと、そのすべてが、彼女の心にもう何も響いていないのだ。そう思うと、絶望で気が狂いそうだった。

あれほど僕の心を温めてくれた「陽だまりの黄金色」は、もう二度と見ることはできない。僕が愛した彼女は、もうどこにもいないのだ。色を失った世界で、僕は急速に孤独を深めていった。

第四章 あなたという透明な光

一週間後、僕は灯を呼び出した。もう限界だった。このまま彼女の色のない姿を見続けることは、拷問に等しい。別れを告げよう。そう決めていた。

いつもの公園のベンチに座る彼女は、やはり透明だった。僕が「話があるんだ」と切り出すと、彼女は静かに頷いた。その表情は穏やかで、それすらも僕には、これから告げられる別れの言葉を、何の感情もなく受け入れる準備ができているように見えた。

「別れよう、灯」

声が震えた。視界が滲む。僕のオーラは、きっと今、絶望の深い深いインディゴブルーに染まっていることだろう。それを彼女に見られるのは辛かったが、もうどうでもよかった。

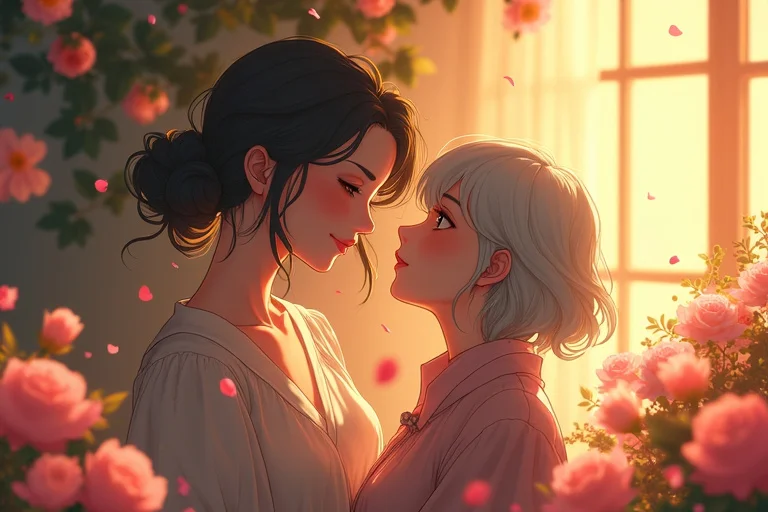

灯は、何も言わなかった。ただ、僕の顔をじっと見つめている。やがて、彼女はゆっくりと口を開いた。

「奏くん。私が、あなたにとってどんな色に見えるのか、教えてくれる?」

予想外の言葉に、僕は凍りついた。彼女が、僕の能力を知っている?

「どういう、意味…?」

「私のおばあちゃんもね、同じだったの。人の気持ちが、色や光として見えたんだって。おばあちゃんはそれを『魂の色を見る力』って呼んでた」

灯は、静かに語り始めた。彼女の祖母もまた、僕と同じ共感覚者だったこと。そして、幼い頃から、祖母にその不思議な世界のことをよく聞かされていたこと。

「おばあちゃんが言ってた。ほとんどの感情には色がある。でも、たった一つだけ、色を持たない感情があるんだって」

僕は息を殺して、彼女の次の言葉を待った。

「それはね、見返りを求めたり、何かに依存したり、自分のエゴが混じったりしていない、本当に純粋で、どこまでも深い愛。そういう愛は、どんな特定の色にも染まらない。ただそこにあるだけの、最も純粋な光。……『透明な光』になるんだって」

透明な、光。

僕が「無」だと思っていたそれは、感情の消失ではなかった。僕が「無関心」だと思っていた態度は、僕がどんな状態であっても、ただ受け入れようとする、深い覚悟の表れだったのだ。彼女の愛は、消えたのではなかった。僕の理解の範疇を超えて、より深く、澄み切った次元へと昇華していただけだったのだ。

「ごめんね。あなたが苦しんでいるのは、わかってた。でも、あなた自身の口から、色の話をしてくれるのを待ちたかった。あなたに、色に頼るんじゃなくて、私自身を見て、信じてほしかったから」

灯の瞳から、一筋の涙がこぼれ落ちた。その涙は、僕の目には何色にも見えなかった。しかし、その一滴が持つ温かさと重さが、僕の胸にずしりと響いた。

僕はなんて愚かだったんだろう。彼女の「色」という、目に見える現象だけに依存し、彼女の言葉を、表情を、その存在そのものを信じようとしなかった。僕はこの能力を呪いだと嘆きながら、結局、誰よりもこの能力に縛られていたのだ。

僕はゆっくりと目を閉じた。色が見える世界を、自ら遮断する。そこには、ただ風の音と、灯の微かな息遣い、そして僕の隣にある温かい気配だけがあった。

「灯……」

僕は目を開け、初めて、色ではなく、彼女の瞳の奥を見つめた。

「もう、色は見なくていいや。君が、君の言葉で、君の気持ちを教えてくれるなら。僕はそれを信じる」

灯は、泣きながら微笑んだ。その笑顔は、もちろん透明だった。けれど、僕には分かった。その透明な輝きは、僕が今まで見てきたどんな鮮やかな色よりも、強く、美しく、そして何よりも尊い光だということを。

僕たちの新しい関係が、その瞬間から始まった。それは、目に見える確かなものに頼らない、不確かで、少し怖い、でもだからこそ信じる価値のある愛の形。僕はこれから、自分の心と、すべての五感を使って、彼女の放つ「透明な光」を感じ取っていくのだ。陽だまりの中にいるような温かさは、もう色として見ることはできない。だが、僕の肌で、心で、確かに感じることができる。それだけで、もう十分だった。