第一章 色褪せた琥珀

香月湊(かづきみなと)の世界は、小瓶に封じ込められた琥珀色の液体に支えられていた。それは「記憶香(きおくこう)」と呼ばれる、人が最も鮮烈な記憶を抽出して結晶化させた香り。調香師である湊にとって、それは専門分野であり、同時に、一年前に別れた恋人・茅野遥(ちのはるか)との日々を繋ぎとめる唯一の生命線だった。

仕事からの帰り道、冷たい夜風がコートの隙間から入り込む。孤独が骨身に染みるこんな夜は、決まって遥の記憶香に手が伸びる。書斎の引き出しから、丁寧に布で包まれた小瓶を取り出す。蓋を開けると、ふわりと甘く、それでいて爽やかなリラの香りが立ち上った。遥が最も愛した花。

スポイトで一滴、手首に落とす。目を閉じ、深く吸い込むと、世界が色鮮やかな過去へと反転した。

──目の前には、満開のリラが咲き誇る公園が広がっている。隣で笑う遥の髪が、初夏の風に揺れていた。「湊さんの作る香水、このリラみたいに、人を幸せにする香りだね」。彼女の声は、陽光のように温かい。その笑顔、風の匂い、肌を撫でる陽射しの感触。全てが寸分違わず、完璧に再現される。これが記憶香の魔力であり、湊が囚われている甘美な牢獄だった。

しかし、その夜は違った。いつものように完璧なはずの記憶の中で、遥の笑顔が一瞬、翳ったように見えたのだ。気のせいか、と湊は首を振る。だが、彼女が発した「幸せにする香りだね」という言葉の語尾が、微かに震えて聞こえた。記憶に、今まで存在しなかったノイズが混入している。

胸騒ぎを覚えながら、湊はもう一つの記憶香を試した。海辺の夕陽を二人で眺めた日の記憶。潮の香りと、焼きたてのパンの匂いがするカフェでの思い出だ。香りを嗅ぐと、茜色に染まる水平線が広がる。だが、やはりおかしい。隣にいる遥は、夕陽ではなく、どこか遠く、不安げな目で湊の横顔を見つめている。記憶の中の彼女は、決してそんな表情はしなかったはずだ。

小瓶の中の液体は、変わらず美しい琥珀色を保っている。だが、その中に込められたはずの完璧な幸福は、音を立てて崩れ始めていた。湊は得体の知れない恐怖に襲われた。これは単なる劣化なのだろうか。それとも、遥を失った悲しみが、ついに美しい思い出さえも蝕み始めたのだろうか。湊は、琥珀色の小瓶を握りしめ、答えの出ない暗闇の中でただ震えていた。

第二章 不協和音の記憶

記憶の不協和音は、日を追うごとに酷くなっていった。楽しかったはずの記念日ディナーの記憶は、遥がフォークを持つ手を止め、何かを堪えるように俯くシーンへと変質した。湊が新しい香水の試作品を彼女に嗅がせた時の記憶では、喜んでくれたはずの彼女の瞳に、言いようのない寂しさの色が浮かんでいた。

「どうしてなんだ……」

湊は自問自答を繰り返した。幸せだった記憶は、今や彼を苛む棘と化していた。美しい思い出に浸る行為は、間違い探しのように神経をすり減らす作業に変わってしまった。彼は、自分の心が記憶を歪めているのだと結論づけようとした。彼女を繋ぎ止められなかった後悔や罪悪感が、無意識のうちに記憶を改竄している。そう思うと、耐えがたい自己嫌悪に襲われた。

このままでは壊れてしまう。湊は、二人の記憶香を生成した老年の「記憶調香師」の元を訪ねることにした。記憶香は、特殊な機械と調香師の繊細な技術によって、脳内の記憶シナプスと感情の波形を読み取り、香りの分子構造として再構築される。その道の第一人者である老師ならば、この異変の原因が分かるかもしれない。

埃っぽい書物と無数の小瓶に埋もれた工房で、湊は震える手で小瓶を差し出した。老師はそれを一瞥し、静かに言った。

「記憶香は、生成した瞬間の『真実』を封じ込める。だが、それをどう解釈するかは、受け手である君の心次第じゃ。想いが募れば、見えなかったものが見えるようになる。気づかなかった音に、耳が届くようになる」

「では、この変化は僕の心が原因だと?」

「そうかもしれんし、そうでないかもしれん」

老師はそれ以上何も語らなかった。「記憶は生き物じゃよ。変わらない記憶など、死んだ記憶と同じことじゃ」という謎めいた言葉だけを残して。

答えを得られず、湊の絶望は深まった。工房からの帰り道、冷たい雨がアスファルトを濡らしていた。雨粒が街灯の光を滲ませるのを見ながら、彼は遥との最後の日々を思い出していた。彼女は次第に口数が減り、どこか上の空でいることが増えた。湊は仕事の忙しさを理由に、その変化から目を逸らし、そして彼女は何も言わずに去っていった。

あの時、もっと彼女に向き合っていれば。彼女が発していた小さなサインに気づいていれば。後悔が、冷たい雨のように心を打ちつける。もはや、記憶香を嗅ぐことは、甘美な逃避ではなく、自らを罰する苦行となっていた。それでも、彼はやめられなかった。たとえ歪んでしまったとしても、それが遥と繋がる唯一の手段だったからだ。彼は最後の希望、あるいは最後の絶望を求めて、一つの小瓶を手に取った。それは、二人が初めて出会った、運命の日の記憶香だった。

第三章 君の見た風景

それは、湊がまだ調香師の卵だった頃、小さなフラワーマーケットで遥と出会った日の記憶。一番大切で、そして一番純粋な輝きを放っていたはずの思い出だ。湊は覚悟を決めて、その香りを深く吸い込んだ。

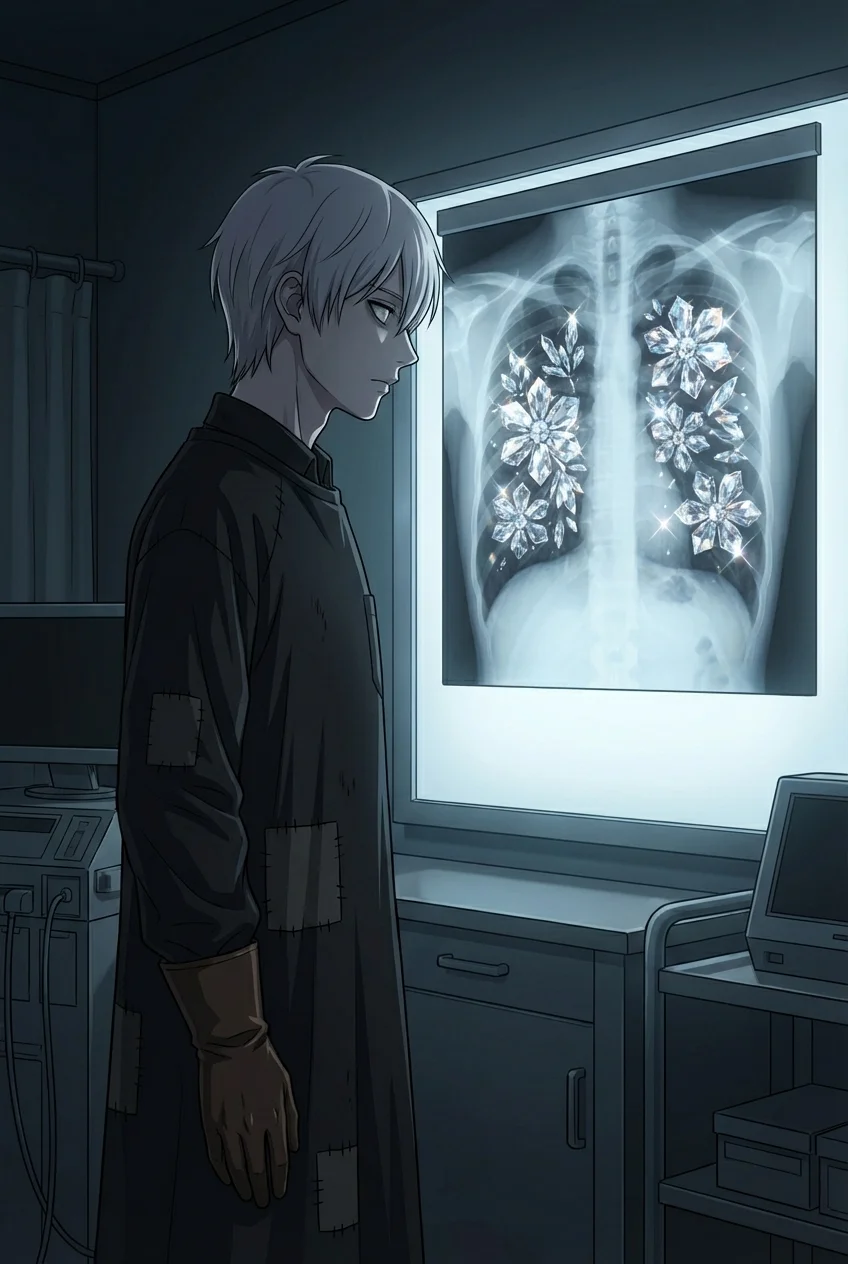

次の瞬間、彼の意識は、見知らぬ場所に立っていた。いつものフラワーマーケットではない。静かで、陽光が差し込む病室の一室。窓の外では、あの日と同じようにリラの花が風に揺れている。そして、目の前には遥がいた。彼女はベッドに腰掛け、悲しげな瞳で、もう一人の人物を見つめていた。

その人物を見て、湊は息を呑んだ。それは、紛れもなく自分自身だった。だが、その「湊」は、記憶の中の自分ではない。彼は遥の隣に座り、優しく彼女の手を握っている。

「本当に、いいのか?遥」

「うん。これでいいの」遥は、儚く微笑んだ。「私の記憶が、全部なくなっちゃう前に……湊さんと過ごした時間だけは、綺麗なままで残しておきたい。私が忘れても、湊さんの中では、ずっと輝き続けてくれるから」

脳を殴られたような衝撃。湊は、目の前で繰り広げられる光景の意味を必死に理解しようとした。

遥が語り続ける。彼女は、少しずつ記憶が欠落していく稀な病を患っていたこと。家族の顔や、子供の頃の思い出が、砂の城のように崩れていく恐怖。そんな中で出会った湊との日々が、彼女にとって唯一の光だったこと。

「だから、お願い。これは、私の記憶。私があなたと出会って、恋をして、幸せだった時間の全て。私が忘れてしまう前に、あなたに預けるわ。あなたは、あなたの記憶として、これを大切にしてくれればいい。いつか私があなたのことを忘れてしまっても、あなたがこの香りを嗅ぐたびに、私はあなたの心の中で、またあなたに恋をするの」

そこで、湊は全てを悟った。

彼が一年間、慈しむように嗅ぎ続けてきたこの香りは、彼自身の記憶ではなかったのだ。これは、遥が失う前に抽出した、**遥から見た湊との幸福な記憶**そのものだった。

記憶のノイズは、劣化でも、彼の心の歪みでもなかった。それは、遥の脳から、その記憶が完全に消えつつあることを示す、悲痛な断末魔だったのだ。彼女の笑顔が翳って見えたのは、彼女が病の進行に不安を感じていたから。言葉が震えていたのは、幸せな時間の終わりを予感していたから。湊が気づかなかった、彼女が一人で抱えていた痛みや悲しみのサインが、記憶が消えゆく今になって、香りの中から滲み出てきていたのだ。

彼は自分の記憶に浸っていたのではない。消えゆく彼女の記憶の、最後の番人だったのだ。自分がどれほど愚かで、身勝手だったかを思い知らされた。彼はただ過去の甘い思い出に逃げていただけだが、遥は、未来の絶望と戦いながら、必死でその思い出を守ろうとしていた。

琥珀色の液体が、涙で滲んで見えた。それはもはや、単なる過去の遺物ではなかった。それは、遥が命を削って湊に託した、愛の結晶そのものだった。

第四章 はじまりの香り

湊は走り出した。一年という時間を飛び越えるように、遥の影を求めて街を駆け抜けた。花屋、彼女が好きだったカフェ、一緒に歩いた公園。手がかりはほとんどなかったが、不思議と迷いはなかった。彼女が託した記憶が、彼を導いているような気がした。

ようやく探し当てたのは、街外れにある小さなサナトリウムだった。ガラス張りの温室で、車椅子に座った一人の女性が、静かに窓の外を眺めていた。一年ぶりに見る遥は、少し痩せていたが、その穏やかな横顔は変わっていなかった。

湊はゆっくりと温室に入り、彼女の前に立った。

「遥さん」

声をかけると、彼女はゆっくりと顔を上げた。その瞳には、親しい人間を見る色はなく、ただ戸惑いと、かすかな警戒が浮かんでいるだけだった。彼女は、湊のことを覚えていなかった。覚悟はしていたはずなのに、心臓が氷の刃で抉られるような痛みが走る。

「……どなた、ですか?」

か細い声が、静かな温室に響く。湊は、ポケットの中で、最後の記憶香の小瓶を強く握りしめた。これを彼女に嗅がせれば、一瞬でも記憶が戻るかもしれない。だが、彼はそっと手を離した。それは、彼女が「忘れたい」と願った痛みや悲しみを、再び呼び覚ます行為に他ならない。彼女が未来のために過去を切り離したのなら、自分がそれを引き戻してはいけない。

彼は過去の記憶に囚われる男ではなく、未来を創る調香師なのだから。

湊は、深呼吸を一つして、精一杯の笑顔を作った。

「はじめまして。僕は香月湊といいます。調香師をしています」

遥の瞳が、かすかに揺らぐ。「かづき、みなと……さん」。どこか懐かしい響きを確かめるように、彼女は彼の名前を繰り返した。

「もし、よかったら」湊は続けた。「これから、新しい香りを、一緒に作りませんか?あなたが好きな花の香り、雨上がりの土の匂い、温かい紅茶の湯気。世界には、まだあなたの知らない素敵な香りがたくさんあります。一つ一つ、一緒に見つけていきたいんです」

それは、記憶を失った彼女への、二度目のプロポーズだった。

遥は、すぐには意味が分からないというように、きょとんとしていた。しかし、湊の真摯な瞳を見つめるうちに、彼女の唇に、ふわりと小さな花が綻ぶような、はにかんだ微笑みが浮かんだ。

「……はい。なんだか、楽しそうですね」

湊は胸ポケットの小瓶にそっと触れた。遥が託してくれた、二人だけの過去。それはもう、逃避するための場所ではない。これから二人で歩む、未知の未来を照らすための、温かい灯火だ。

彼は彼女の記憶を守る番人であることをやめた。代わりに、記憶のない彼女と共に、未来に無数の新しい記憶を、新しい香りを創造していくことを選んだのだ。

陽光が満ちる温室の中で、二人の時間が、再び静かに動き始める。それは、切なくも甘い、全く新しい香りの、はじまりの瞬間だった。