第一章 苦いエスプレッソと無味の彼女

僕、水島湊(みなしま みなと)の世界は、味でできている。

これは比喩ではない。文字通りの意味だ。他人の肌に触れると、その瞬間の感情が奔流となって舌の上に流れ込んでくる。喜びは蜂蜜のように甘く、悲しみは焦げ付いたコーヒーのように苦い。怒りは焼けつく唐辛子の辛さで、嫉妬は未熟な果実の酸っぱさだ。人々はこの現象を「共感覚」と呼ぶらしいが、僕にとっては呪いと呼ぶ方がしっくりきた。

満員電車は最悪だ。腕が触れ合うだけで、見ず知らずの他人の人生が、不快な味のビュッフェとなって口内を蹂躙する。だから僕は、人との接触を極力避けて生きてきた。バリスタという仕事を選んだのも、カウンターという物理的な境界線が、僕を守ってくれると思ったからだ。

僕の働くカフェ「月影珈琲店」には、様々な客が訪れる。注文を取る際に指先が触れただけで、僕はその客がどんな一日を過ごしてきたかを知ってしまう。昇進の決まったサラリーマンの指先は上質な和三盆の味がしたし、恋人と喧嘩したらしい女性のそれは、腐りかけのレモンのように酸っぱかった。僕は客の注文通りにコーヒーを淹れながら、彼らの感情の味を無理やり飲み下す。毎日が、味覚の暴力に耐える苦行だった。

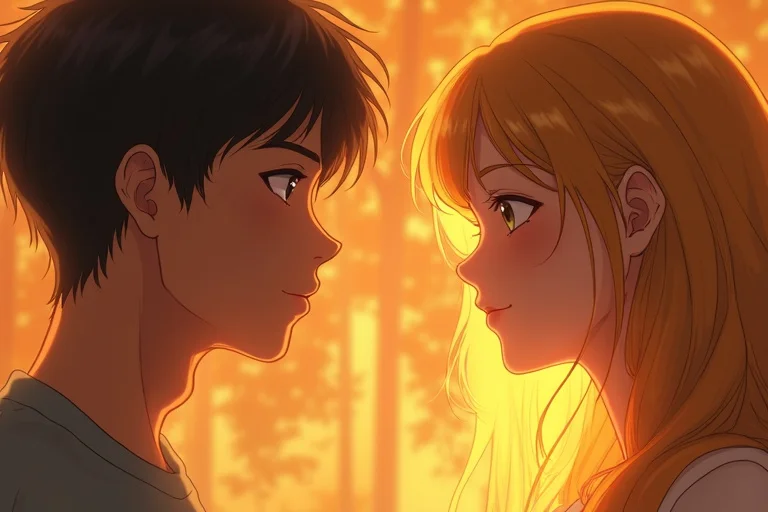

そんな灰色の日常に、彼女は現れた。

月岡栞(つきおか しおり)と名乗った彼女は、週に三度、決まって午後の三時にやってきては、窓際の席で文庫本を読むのが常だった。長く艶やかな黒髪、澄んだ瞳。言葉少なで、ただ静かにそこにいるだけで、彼女の周りだけ時間の流れが緩やかになるような、不思議な空気を持っていた。

僕はいつしか、カウンター越しに彼女の姿を追うようになっていた。彼女が何を考えているのか知りたい。だが、知りたくない。もし彼女に触れて、僕が想像するのとは違う、不快な味がしたら? その考えが、僕を臆病にさせた。

その日は、珍しく店が混み合っていた。僕一人でカウンターを回しており、注文が立て込んでいる。栞がレジの前に立ち、アメリカンコーヒーを注文した。僕がカップを受け取ろうとした瞬間、彼女の指先が、僕の指にふわりと触れた。

息を呑み、僕は反射的に身構えた。来る。どんな味がする? 期待と不安が入り混じった、甘くて酸っぱい味がするのか? それとも僕など気にも留めていない、無関心という名の薄っぺらい味が――。

しかし、何も起こらなかった。

舌の上に広がったのは、完全な「無」だった。純水よりもさらに無味。何の刺激も、何の余韻もない、完璧な静寂。

僕は混乱した。こんなことは初めてだった。感情がない人間などいるのだろうか? それとも、彼女は僕に対して、本当に一片の感情も抱いていないということか?

「あの…どうかしましたか?」

僕が固まっていると、栞が不思議そうに首を傾げた。その声は、彼女の佇まいと同じように、静かで穏やかだった。

「いえ、なんでもありません」

僕は慌てて笑顔を作り、コーヒーを淹れる作業に戻った。だが、心臓は早鐘を打ち、舌はかつてないほどの違和感を訴え続けていた。

苦いエスプレッソのような他人の感情に満ちた世界で、彼女だけが、なぜか何の味もしなかった。それは僕にとって、安らぎであると同時に、底知れない謎の始まりだった。

第二章 空っぽのパレット

彼女の「無味」は、僕の日常を静かに侵食していった。あれ以来、僕は栞に触れる機会を意識的に探すようになった。お釣りを渡す時、カップを差し出す時。そのたびに、僕は神経を舌に集中させる。しかし、結果はいつも同じだった。彼女の指先から伝わるのは、ただひたすらに、空っぽの静寂だけ。

ある雨の日、店が閉まる間際になっても、栞は席を立たなかった。窓の外は、まるで空に穴が開いたかのような土砂降りだ。

「月岡さん、傘はお持ちですか?」

「…忘れてしまいました」

彼女は困ったように微笑んだ。その表情に、ほんの少しの焦りや困惑といった「味」が混じることを期待したが、やはり無駄だった。

「よかったら、僕の傘、使ってください。予備があるので」

「でも、水島さんは…」

「僕は家がすぐそこなので」

それは嘘だった。僕の家は、ここから歩いて二十分はかかる。でも、そう言うしかなかった。彼女を助けたいという衝動が、僕を動かしていた。

僕たちは一つの傘の下、肩を寄せ合って歩いた。雨音が世界から他の音を消し去り、僕たちの周りには奇妙な親密さが漂う。僕の右肩に、彼女の左肩がそっと触れている。その接触面から、僕は彼女の感情を探った。だが、やはり味はしない。代わりに、僕自身の感情が口の中に溢れ出した。彼女のシャンプーの甘い香りに誘発された期待は、まるで熟した桃のようだった。だが同時に、彼女の心に届かないもどかしさが、じわりと舌を痺れさせる生姜のような辛さとなって広がる。

「水島さんは、どうしてここで働いているんですか?」

不意に彼女が尋ねた。

「コーヒーが好きだから、ですかね」

僕は当たり障りのない嘘をついた。本当は、人と距離を置けるからだなんて、言えるはずもない。

「水島さんの淹れるコーヒー、とても優しい味がします。なんだか、安心するんです」

「…ありがとうございます」

胸が締め付けられた。僕が淹れるコーヒーに、僕が感じることのない「優しさ」や「安心」を彼女は見出している。僕たちは、全く違う世界を生きている。

彼女のアパートの前で、僕は傘を渡した。

「送ってくれて、ありがとうございました。…あの、これ、洗って返しますね」

「いえ、気にしないでください」

彼女が傘を受け取った時、その手が僕の手に、これまでで最も長く触れた。五秒、いや十秒ほどだっただろうか。僕は目を閉じ、全神経を集中させた。頼む、何か少しでもいい。甘さでも、苦さでも、どんな味でもいいから、君の心のかけらを感じさせてくれ。

しかし、舌の上に広がったのは、やはり虚無だった。まるで質の良い画用紙のように、真っ白で、何も描かれていないパレット。

その瞬間、僕の中で何かがぷつりと切れた。安らぎだと思っていた「無味」が、今は冷たい壁のように感じられる。僕がこれほどまでに心を揺さぶられているのに、彼女の中では何も起きていない。この関係は、僕の一方的な感情の味で満たされた、独りよがりの茶番なのではないか。

絶望が、鉛のように重い苦味となって喉の奥にこびりついた。僕は彼女に背を向け、雨の中に駆け出した。自分の感情の味から逃げるように。そして、彼女が僕に何も感じていないという、冷たい事実から逃げるように。

第三章 二つの舌

ずぶ濡れになったままアパートに帰り着き、僕はベッドに倒れ込んだ。冷たい雫がシーツに染みを作っていく。口の中に広がるのは、自己嫌悪という名の、錆びついた鉄の味だった。僕が勝手に期待して、勝手に絶望しているだけだ。栞は何も悪くない。彼女の「無味」は、ただの事実。それを受け入れられない僕が、未熟なだけなのだ。

翌日、僕は重い体を引きずって店に出た。栞は来ないかもしれない。昨日の僕の態度を、彼女はどう思っただろうか。酸っぱい後悔が、胃の腑からせり上がってくる。

午後三時。店のドアが開く。そこに立っていたのは、紛れもなく栞だった。彼女は僕の顔をまっすぐ見つめると、いつもの窓際の席ではなく、カウンターの僕の目の前に座った。その手には、僕が昨日貸した傘が握られている。

「水島さん」

彼女の声は、いつもより少しだけ硬い気がした。

「昨日は、すみませんでした。急に走り去ったりして…」

僕が先に謝ると、彼女は小さく首を振った。

「ううん。私の方こそ、ごめんなさい。…ずっと、あなたを苦しめていたんですね」

「え…?」

彼女の言葉の意味が分からなかった。苦しめられていたのは僕の方だ、と喉まで出かかったが、彼女の真剣な眼差しに言葉を飲み込んだ。

栞は深呼吸を一つすると、意を決したように口を開いた。

「驚かないで聞いてください。…私も、あなたと同じなんです」

「同じ…って、何が…?」

「私も、人の感情が味としてわかるんです」

時間が止まった。カウンターの向こうでコーヒー豆を挽くグラインダーの音も、窓の外を通り過ぎる車の騒音も、全てが遠のいていく。僕が聞き取れたのは、自分の心臓が大きく脈打つ音だけだった。

「あなたに初めて会った時、すぐにわかりました。あなたの淹れるコーヒーには、たくさんの人の感情の味が、ほんの少しだけ残っていたから。苦くて、酸っぱくて、時々甘くて…。そして、それを毎日飲み込んでいるあなたの舌が、どれだけ疲れているかも」

僕は言葉を失くした。呪いだと思っていたこの能力を、僕以外の誰かが持っているなんて、考えたこともなかった。

「だから、決めたんです」と栞は続けた。「あなたと一緒にいる時だけは、あなたが安らげる場所になろうって。私の感情の味で、あなたをこれ以上疲れさせたくなかった。だから…必死で、自分の感情を無にしていました。あなたに触れられるたびに、好きだっていう甘い気持ちが溢れそうになるのを、必死で抑え込んで、『無味』を装っていたんです」

彼女の瞳から、一筋の涙がこぼれ落ちた。その涙は、彼女の白い頬を伝って、カウンターの上にぽつりと染みを作った。

「でも、昨日のあなたの背中を見て、わかったんです。私のしていたことは、優しさなんかじゃなくて、ただの独りよがりだった。あなたを安心させるどころか、孤独にさせていただけだったんですね。…ごめんなさい、湊さん」

衝撃、という言葉では足りなかった。世界が、根底からひっくり返るような感覚。僕が絶望していた「無味」は、無関心や拒絶の証などではなかった。それは、僕がこれまで受け取ったどんな甘い感情よりも、遥かに深く、切実で、そして献身的な愛情の形だったのだ。

彼女は、僕と同じ地獄を知っていて、その上で僕のために、安らげる無の空間を、たった一人で創り出してくれていた。

僕の目からも、熱いものが溢れ出した。それは、自分の愚かさへの後悔の涙であり、初めて自分の苦しみを理解してくれる人に出会えたことへの、歓喜の涙だった。

第四章 はじまりの味

僕たちは、しばらくの間、ただ黙って見つめ合っていた。カウンターを挟んで流れる沈黙は、もはや気まずいものでも、寂しいものでもなかった。それは、互いの存在を確かめ合うような、温かく満たされた静寂だった。

「…栞さん」

僕は震える声で、彼女の名前を呼んだ。

「君の本当の味を、知りたい」

それは、僕の心からの願いだった。彼女が僕のために隠してくれていた、本当の彼女の心を。

栞は、涙の跡が残る頬をかすかに赤らめ、はにかむように微笑んだ。そして、ゆっくりとカウンター越しに手を伸ばしてきた。僕はその手を取った。今度はもう、味を探るような身構えはしない。ただ、彼女の温もりを、そのまま受け止めたいと思った。

彼女が、そっと指に力を込める。

その瞬間、僕の舌の上に、これまで経験したことのない味が広がった。

それは、単純な甘さではなかった。初めて僕に触れた時の、戸惑いと好奇心が入り混じった、微かな炭酸のような刺激。僕の淹れたコーヒーを飲む時の、陽だまりのような温かい安らぎ。僕を想う気持ちの、どこまでも優しくとろけるような蜂蜜の甘さ。そして、その感情を必死に抑え込んでいた時の、胸が締め付けられるような、ほんの少しの塩辛い切なさ。

それら全てが渾然一体となって、僕の口の中を駆け巡る。それはまるで、複雑で、美しく、そして感動的な交響曲(シンフォニー)のようだった。

「これが…君の味…」

僕は呟いた。なんて豊かで、なんて愛おしい味だろう。

「湊さんの味はね」と、今度は栞が僕の手を握り返しながら言った。「最初は、すごく苦くて、疲れきった味がした。でも、私と会うようになってから、少しずつ…甘い期待の味が混じるようになったの。昨日の雨の日は、桃みたいに甘くて、でも生姜みたいにピリッとしてて…すごく、切なくて、愛おしかった」

僕たちは、互いの感情の味を言葉にして伝え合った。それは、世界でたった二人だけの、秘密の対話だった。僕が呪いだと思っていたこの能力は、彼女と出会うための、神様がくれた道標だったのかもしれない。

僕たちの関係は、今日、本当の意味で始まったのだ。

世界は相変わらず、様々な感情の味で溢れている。街を歩けば、他人の不躾な味が流れ込んでくることもあるだろう。でも、もう怖くはない。僕の隣には、その味の洪水の中で、唯一、僕の舌を、そして心を、真に理解してくれる人がいるのだから。

僕たちはカフェのカウンター越しに、手を繋いだまま、どちらからともなく微笑み合った。これから僕たちは、互いの感情の交響曲を、時には甘く、時にはほろ苦く、ゆっくりと時間をかけて味わっていくのだろう。それはきっと、世界で一番、美味しくて複雑なフルコースになるに違いない。

口の中に広がる彼女の優しい味を感じながら、僕は、長く続いた味気ない世界の終焉と、これから始まる豊かな世界の幕開けを、確かに予感していた。