第一章 雨上がりのプリズム

僕の恋人、響(ひびき)は、時が止まっている。

正確に言えば、僕の目に映る彼女だけが、半年前のあの雨の日の姿のままなのだ。

冒頭のフック

異変に気づいたのは、付き合い始めて一ヶ月が経った頃だった。季節は初夏に移ろぎ、街路樹の葉は力強い緑色を濃くしていた。カフェの窓から差し込む陽光が、響の肩で跳ねる。しかし、僕の網膜が捉える彼女は、肩にかかるストレートの髪が雨に濡れて艶めき、少し肌寒いのか、薄手のカーディガンをぎゅっと握りしめている。四月の、あの日の姿だ。

「湊さん、聞いてる?」

目の前の響が、唇をかすかに尖らせる。その声は、今日の彼女のものだ。しかし、僕の目には、雨の雫が縁取った唇が動いているように見える。

「あ、ごめん。今日のケーキ、美味しいなって」

僕は慌てて目の前のモンブランにフォークを突き立てた。嘘だ。味なんて分からなかった。心臓が、まるで冷たい石になったかのように重く、脈打つのを忘れていた。

他の人には、どう見えているのだろう。今日の響は、確か白いワンピースを着て、髪をポニーテールにしているはずだった。家を出る前に「どうかな?」と僕に微笑みかけた、その姿を覚えている。だが、僕の視界の中央に座る彼女は、あの日のネイビーのブラウスとベージュのスカート姿のまま、変わらない。

僕たちが初めて出会ったのは、僕が働く古書店の軒先だった。突然の豪雨に、彼女が駆け込んできたのだ。店内に漂う古い紙の匂いと、雨に濡れた彼女の纏う瑞々しい花の香りが混じり合った瞬間を、今でも鮮明に思い出せる。雨宿りがてら、彼女は一冊の詩集を手に取った。その横顔に差し込む、雨上がりの虹色の光。光の粒子が、彼女の濡れた睫毛でキラキラと砕けるのを見た時、僕は確かに恋に落ちた。世界から音が消え、色彩は彼女という一点に収斂していくような、圧倒的な感覚。

その日から、僕の世界は変わった。内向的で、本の中の物語にしか本当の安らぎを見出せなかった僕の日常に、響という鮮やかな光が差し込んだのだ。

しかし、この奇妙な現象は、その幸福な日々に静かな影を落とし始めていた。僕の目に映る「完璧な響」は、あの雨上がりのプリズムの中で永遠に輝いている。僕はその幻影を愛しているのだろうか。それとも、目の前で刻一刻と変化していく、本当の彼女を愛しているのだろうか。僕自身にも、もう分からなくなっていた。

第二章 歪んだ万華鏡

季節は秋へと移り、街は琥珀色と赤銅色に染まっていた。僕の目に映る響だけが、相変わらず四月の雨の匂いを纏い続けている。

彼女の友人たちと食事をする機会が増えるたび、僕の孤独感は深まった。

「響、その新しいショートカット、すごく似合ってる!」

友人の一人がそう言って、響の髪に触れた。僕の視界では、彼女の肩まである濡れた髪が揺れているだけだ。僕は曖昧に微笑み、会話の輪からそっと心を離脱させる。脳内で、ショートカットの響を必死に想像するが、像を結ばない。僕の中の彼女は、あまりにも強固に、あの日の姿を保ち続けていた。

この現象は、僕の心を静かに蝕んでいった。響が「この服、どう思う?」と新しいコートを羽織って見せても、僕の目にはあのネイビーのブラウスしか見えない。「最近、少し太っちゃったかも」と彼女が頬を膨らませても、僕にはあの日の少しだけ細い輪郭が見えている。

僕は、現実の彼女に対して、嘘をつき続けることになった。

「うん、その髪型、素敵だよ」

「そのコート、すごく君に似合ってる」

言葉を紡ぐたび、罪悪感が喉の奥に澱のように溜まっていく。僕が見ているのは、僕だけが作り出した、美しくも歪んだ万華鏡の景色だった。響という光が、僕の瞳というレンズを通して屈折し、虚構の像を結んでいる。

ある夜、ベッドの中で響が僕の腕に顔を埋めて囁いた。

「ねえ、湊さん。最近、なんだか遠くにいるみたい」

その声は、不安げに震えていた。僕の心臓が、氷の針で刺されたように痛んだ。

「そんなことないよ。ここにいる」

僕は彼女を強く抱きしめた。温かい。匂いも、肌の感触も、紛れもなく今の響のものだ。しかし、目を開けると、そこにいるのはやはり半年前の彼女だった。僕は耐えきれず、ぎゅっと目を閉じた。視覚を遮断すれば、今の彼女を感じられる。だが、それは逃避でしかなかった。

僕は恐怖していた。もし、この現象が終わってしまったら? もし、僕の目に今の響が映るようになったら? 僕は、僕が恋に落ちたあの「完璧な瞬間」を失ってしまうのではないか。年を取り、容姿が変わり、僕の知らない表情を見せる彼女を、僕は同じように愛せるだろうか。

僕の愛は、僕が作り上げた理想像への執着に過ぎないのではないか。その疑念が、毒草のように心を覆い尽くしていく。僕は、響を愛しているのではなく、僕の「愛している」という感情そのものを愛しているだけなのかもしれない。

第三章 砕け散る水晶体

冬の足音が聞こえ始めた十一月の週末、事件は起きた。

きっかけは、些細なことだった。僕たちが初めて出会ったあの古書店で、響が思い出の詩集を手に取り、言ったのだ。

「この詩集、今度の朗読会で読もうと思ってるんだ。私なりに、新しい解釈で」

その瞬間、僕の口から、自分でも予期しない言葉が飛び出した。

「やめた方がいい。この詩は、このままの形で読むのが一番美しい」

響は驚いたように僕を見た。

「どうして? 物語って、読む人によって変わっていくものでしょ? それが面白いんじゃない」

「違う。本質は変わらない。変えるべきじゃないんだ。完璧なものは、完璧なままにしておくべきだ」

僕の声は、異様なほど熱を帯びていた。それは詩集に対して言っているようで、本当は響自身に向けて放った言葉だった。変わらないでほしい。僕が恋をした、あの瞬間のままでいてほしい。僕の身勝手な願いが、刃となって彼女に突き刺さった。

「……湊さん、最近ずっと変だよ」

響の声が、失望の色に染まるのが分かった。

「私のこと、ちゃんと見てる? 私が髪を切っても、新しい服を着ても、あなた、本当に心から褒めてくれたことなんて一度もなかった。まるで、私じゃない誰かを見ているみたい。あなたは、私が変わっていくのがそんなに嫌なの?」

核心を突かれ、僕は狼狽した。反論しようと口を開いたが、言葉にならない。その沈黙が、肯定だと受け取られたのだろう。響の瞳に、みるみるうちに涙が溜まっていく。

「もう、いい」

彼女は詩集を棚に戻し、僕に背を向けた。

「君は変わってしまった!」

僕は叫んでいた。それは本心からの悲鳴だった。僕の目に映る、あの日の完璧な君はどこへ行ったんだ。

その言葉が、最後の引き金を引いた。

響は振り返り、涙に濡れた顔で僕を睨みつけた。

「変わったのは、あなたの方じゃない! あなたは、自分の作った理想の中に私を閉じ込めて、現実の私を見ようともしない! それは、愛じゃないわ!」

その言葉が僕の胸に突き刺さった瞬間、信じられないことが起きた。

僕の目に映っていた響の姿が、激しく揺らぎ、乱れた。まるで壊れた映写機のように、半年前の彼女の姿と、今、目の前で泣きじゃくるショートカットの彼女の姿が、何度も何度も重なり、分裂し、ブレ始めたのだ。視界が歪み、世界が回転するようなめまいに襲われる。

そして、僕は悟った。

これは、魔法でも呪いでもない。僕自身の心が作り出した、病的な現象だったのだ。

人を愛するという経験に乏しかった僕は、響という存在を前にして、その完璧な「最初の瞬間」を永遠に留めておきたいと、無意識に、そしてあまりにも強く願ってしまった。僕の独占欲と、変化への恐怖が、僕自身の視覚を乗っ取り、彼女の時間を止めてしまっていたのだ。

それは愛ではなかった。響が言った通り、僕の理想を押し付けるだけの、醜いエゴだった。僕はずっと、彼女という人間ではなく、僕が恋に落ちた「瞬間」という名の幻影を愛し続けていたのだ。水晶のように完璧だと思っていた僕の愛は、ただの歪んだガラス玉だった。そして今、それは彼女の涙によって、粉々に砕け散った。

第四章 ありのままの光

「待って!」

僕は、店を飛び出していこうとする響の腕を、必死で掴んだ。視界はまだ安定せず、複数の響の姿が蜃気楼のように揺らめいている。

「ごめん……ごめん、響」

僕は、嗚咽交じりに言葉を絞り出した。何をどう説明すればいいのか分からなかったが、とにかく今、伝えなければならないと思った。

「僕の目に映る君は、ずっと、初めて会ったあの雨の日のままだったんだ」

響が、驚いて目を見開くのが分かった。

「僕が、君に変わってほしくなくて……君を、僕の理想の中に閉じ込めていた。君が髪を切っても、新しい服を着ても、僕には見えていなかった。君の言う通りだ。僕は君を見ていなかった。僕が見ていたのは、僕が作り出した幻だったんだ」

告白は、途切れ途切れで、情けないほど混乱していた。けれど、僕は全てを話した。僕の弱さも、醜い独占欲も、変化への恐怖も。

僕の話を黙って聞いていた響の瞳から、再び大粒の涙が零れ落ちた。しかし、それは先程の怒りや失望の涙ではなかった。もっと、温かくて、そして悲しい色をしていた。

「……馬鹿ね、湊さん」

彼女はそう言って、僕の頬にそっと手を伸ばした。

「そんなことで、悩んでたの? 私が、あなたの知らないところで変わっていくのが、そんなに怖かったの?」

僕は、子供のように頷いた。

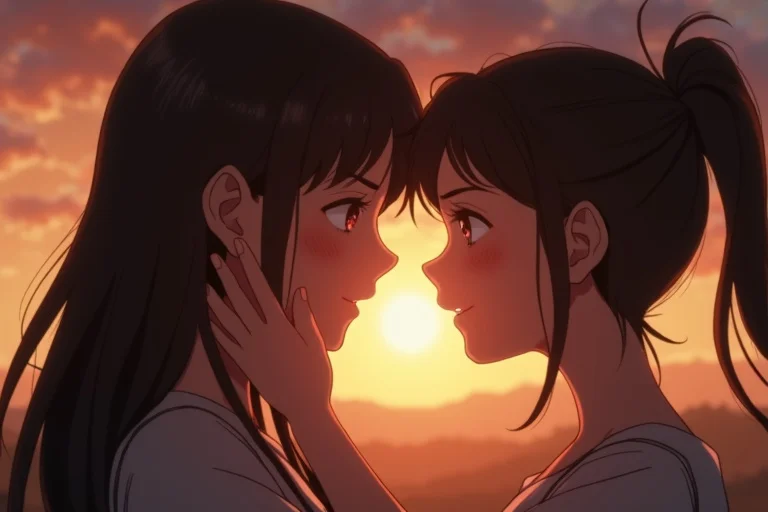

その瞬間、ふっと、僕の視界を覆っていた靄が晴れるように、揺らぎが収まった。

そして、はっきりと見えた。

目の前で、涙を流しながらも、優しく微笑んでいる、ショートカットの響の姿が。

それは僕が知っている「完璧な彼女」ではなかった。泣いて、少し化粧が崩れて、目も赤い。でも、その不完全な、ありのままの彼女の姿が、これまで僕が見てきたどんな幻影よりも、どうしようもなく愛おしいと感じた。

「僕は、君を失うのが怖かった。でも、間違っていた」

僕は彼女の手を握りしめた。

「これからの君を、ちゃんとこの目で見つめたい。君が笑う顔も、怒る顔も、そして、いつか年を重ねて、皺が増えていく顔も、全部。君の時間を、これからは僕にも一緒に歩ませてほしい」

僕が決意を込めてそう言った時、響は泣きながら、花が咲くように笑った。

「当たり前でしょ。そのために、私たちは一緒にいるんじゃない」

数年後、僕たちはあの古書店の近くで、ささやかな暮らしを営んでいる。

僕の目にはもう、幻影は映らない。そこにはいつも、今日の響がいる。朝、少し寝癖のついた髪で笑う響。仕事のことで悩んで、眉間に皺を寄せる響。新しいレシピに挑戦して、キッチンを粉まみれにする響。

その一つ一つの変化が、移ろいゆく一瞬一瞬が、僕にとってかけがえのない宝物になっていた。

本当の愛とは、完璧な一瞬を永遠に保存することではない。不完全で、絶えず変化し続ける相手の全てを、その時間の流れごと、ただひたすらに受け入れ、愛し続けることなのだ。

窓の外で、あの日のような雨が降り始めた。僕はコーヒーを淹れながら、隣で本を読む響の横顔に目をやる。彼女の目尻に、うっすらと増えた笑い皺を見つけ、僕は知らず知らずのうちに、幸福な笑みを浮かべていた。