第一章 無彩色の邂逅

私、水瀬湊(みなせみなと)には、秘密がある。人の感情が、オーラのような「色」として見えるのだ。喜びはキラキラとした山吹色、怒りはどす黒い深紅、悲しみは滲むような藍色。物心ついた頃から、世界は絶えず色彩に溢れていた。

この能力は、処世術としては便利だった。相手が口先で取り繕っていても、その本心は色となって雄弁に語りかけてくる。おかげで、人間関係の地雷を避け、無難に生きてくることができた。しかし、それは同時に、絶え間ない疲労と孤独を私にもたらした。誰もが嘘や建前を色のベールで覆っている。心からの言葉など、滅多に出会えない。カラフルな世界に眩暈がし、私はいつしか、他人と深く関わることを諦めていた。

そんなある日の午後だった。雑踏のスクランブル交差点で信号を待っていると、視界の端に違和感が飛び込んできた。それは、色の洪水の中にある、ぽっかりと空いた「空白」。人間のかたちをした、完全な無色透明の存在だった。

衝撃で息を呑む。人々が放つ嫉妬の濁った緑や、焦燥のくすんだ橙、期待の淡い桃色が渦巻く中で、その人だけが、まるで切り抜かれたように、何の色も持っていなかった。風に揺れる黒髪、白いシャツ、すっと通った鼻筋。整った顔立ちの彼は、周囲の喧騒など意に介さない様子で、静かに文庫本を読んでいた。

ありえない。感情のない人間などいるはずがない。たとえ無感動を装っていても、心の底には退屈を示す灰色や、虚無の黒が澱んでいるはずだ。なのに、彼は違う。透明なガラスのように、向こう側の景色が透けて見えそうなほど、完全に「無」だった。

青信号が点滅する。人々が一斉に動き出す中、私は磁石に引かれるように彼の方へ歩き出していた。知りたい。この人は、一体何者なのだろう。私の世界を根底から覆す、この不思議な存在の正体を。

「あの……」

声をかけると、彼はゆっくりと本から顔を上げた。その瞳は、どこまでも澄んだ泉のようで、やはり何の色も映していなかった。私の心臓が、とくん、と大きく脈打つ。それは、恐怖でもなく、驚きでもない。生まれて初めて感じる、純粋な好奇心と、ほんの少しの期待が混じった、新しい感情の音だった。

「何か?」

彼の声は、その佇まいと同じように、穏やかで静かだった。私は、周囲を飛び交う無数の色から逃れるように、彼の透明な存在に吸い寄せられていくのを感じていた。これが、桐谷遙(きりやはるか)との、運命的な出会いだった。

第二章 硝子越しの距離

遙と過ごす時間は、私にとって安らぎそのものだった。彼の隣にいる時だけ、私は絶え間ない色の暴力から解放された。感情を読み取ろうと神経をすり減らす必要もなく、ただ、ありのままの彼と言葉を交わすことができる。私たちは自然と惹かれ合い、付き合うことになった。

初めてのデートで訪れた水族館。薄暗い館内を、巨大なジンベエザメが悠々と泳いでいく。周囲のカップルからは、幸せな薄紅色や、相手へのときめきを示す鮮やかなピンク色が立ち上っていた。私は遙の横顔を盗み見る。その表情は穏やかだが、やはり彼からは何の色も見えない。

「きれいだね」

彼が静かに呟く。その声に嘘はないと信じたい。でも、私の目には、その感動を示す黄金色が映らない。本当に、そう思っているの? 私と一緒にいて、楽しい? その問いが、喉まで出かかっては、消えていく。

友人たちに遙を紹介した時も、状況は同じだった。友人たちは、私の恋人を品定めするように、好奇心の黄色や、少しばかりの嫉妬を含んだ濁った緑色を放っていた。その中で、遙だけが涼しい顔で、無色のまま佇んでいる。

「湊の彼氏、なんか掴みどころないね。何を考えてるか分かんないタイプじゃない?」

後日、友人にそう言われた時、私は曖昧に笑って誤魔化すしかなかった。何を考えているか分からない――それは、この能力を持つ私が、生まれて初めて他人に対して抱く感情だった。それは新鮮であると同時に、底知れない不安を掻き立てた。

私たちは、手を繋ぎ、キスを交わした。彼の唇は温かく、優しい。けれど、その瞬間に恋人たちが放つはずの、情熱的な深紅や、愛おしさを示す真珠色のオーラは、彼からは一切感じられなかった。まるで、分厚い硝子越しに触れているような、もどかしい距離感。彼の心は、いつも透明な壁の向こう側にあるようで、私は決してそこに触れることができないのではないか。

不安は、少しずつ私の心を蝕んでいった。他の人たちの感情が手に取るように分かるからこそ、遙の「無色」は異質で、不気味でさえあった。彼は本当に、私を愛してくれているのだろうか。それとも、感情というものが、そもそも欠落している人間なのだろうか。

色のない世界で安らぎを得たはずの私は、いつしか、誰よりも強く、彼の「色」を渇望するようになっていた。

第三章 鏡合わせの告白

その日は、冷たい雨が降っていた。些細なきっかけだった。約束の時間に少し遅れた遙に、私が苛立ちをぶつけてしまったのだ。私の心の中では、不安を示す灰色の靄が渦巻いていた。

「どうして、いつもそんなに平気な顔でいられるの?」

私の言葉は、震えていた。降りしきる雨音が、まるで私の心の叫びをかき消そうとしているかのようだ。遙は驚いたように目を見開き、私を見つめた。その透明な瞳に、私の苛立ちの色が映り込んでいるような気がした。

「湊……?」

「遙さんは、私のこと、本当に好きなの? 楽しいとか、嬉しいとか、そういう気持ち、あるの? 私には、あなたから何も感じられない! いつも、いつも……まるで空っぽみたいに、透明で……!」

堰を切ったように、心の奥底に溜め込んでいた不安が溢れ出す。言ってはいけないことだと分かっていた。彼を傷つけるだけだと分かっていた。それでも、もう限界だった。

遙はしばらく黙り込んで、アスファルトを叩く雨音だけが響いていた。やがて、彼は静かに、しかし、はっきりとした声で口を開いた。

「……君には、僕がどう見えているんだ?」

予想外の問いに、私は言葉に詰まる。

「え……?」

「僕が、どんな色に見える?」

彼の真剣な眼差しに、私はたじろいだ。まさか、彼が私の能力に気づいているはずがない。しかし、もう隠している余裕はなかった。

「……色なんて、ない。遙さんは、ずっと、無色透明なの」

そう告げた瞬間、遙の表情が、哀しみとも安堵ともつかない複雑な色合いを帯びたように見えた。いや、それは私の願望が見せた幻影かもしれない。

「そうか……。やっぱり、そう見えていたんだね」

彼は、まるで長年抱えていた秘密を打ち明けるように、ゆっくりと語り始めた。

「湊。驚かないで聞いてほしい。実は、僕もなんだ。僕も、人の感情が色で見える」

雷に打たれたような衝撃が、全身を貫いた。彼も、私と同じ? では、なぜ?

「じゃあ、どうして……」

「君だけなんだ。君だけ、色が見えない」

遙は一歩、私に近づいた。雨に濡れた彼の髪から、雫が静かに落ちる。

「初めて君に会った時、驚いたよ。まるで太陽そのものみたいに、眩しい光の塊だった。あまりに強すぎて、何色なのかも分からないくらいの、純粋な光。君が僕に向ける好奇心、好意、不安……その全てが、強烈な光となって僕に降り注ぐ。だから、僕には君の『色』が見えないんだ。光が強すぎて、直視できない」

彼はそこで言葉を切り、私の目を真っ直ぐに見つめた。

「そして、君から僕が見えないのも、多分、同じ理由だ。僕は、君が放つ光を、全身で受け止めている。君の感情を、鏡のように、ただひたすらに反射しているだけなんだ。君が嬉しい時は、僕も嬉しい。君が悲しい時は、僕も悲しい。君が僕に向けてくれる愛情の色が、そのまま僕の色になる。だから、君自身の目には、僕が『無色』に映るんだよ」

鏡……? 私の感情を、映す鏡?

遙の言葉が、雨音に混じって、私の心に深く、深く染み込んでいった。私は、彼の感情が見えないと嘆いていた。しかし、本当は、彼を通して、私自身の感情を見ていたというのか。

第四章 二人だけの色彩

遙の告白は、私の世界を再び、しかし今度は全く違う形で、ひっくり返した。

私はずっと、外側に色を探していた。他人の感情の色を読み解き、関係性を測り、自分の立ち位置を決めてきた。遙に対しても同じだった。彼の愛情を、彼の内側から発せられる「色」という形で確認しようとしていた。

でも、違ったのだ。遙との関係において、色は外側から与えられるものではなかった。それは、私自身の内側から生まれ、彼という鏡に映し出されるものだった。私が彼を信じ、愛情を注げば、彼はその色に染まる。私が彼を疑い、不安を抱けば、彼はその不安を映して透明になってしまう。

雨はいつの間にか上がっていた。雲の切れ間から、柔らかな陽光が差し込み、濡れたアスファルトをきらきらと輝かせている。

「ごめんなさい……」

私は、涙声で呟いた。

「私、分かっていなかった。色に頼ってばかりで、遙さん自身を、ちゃんと見ようとしていなかった」

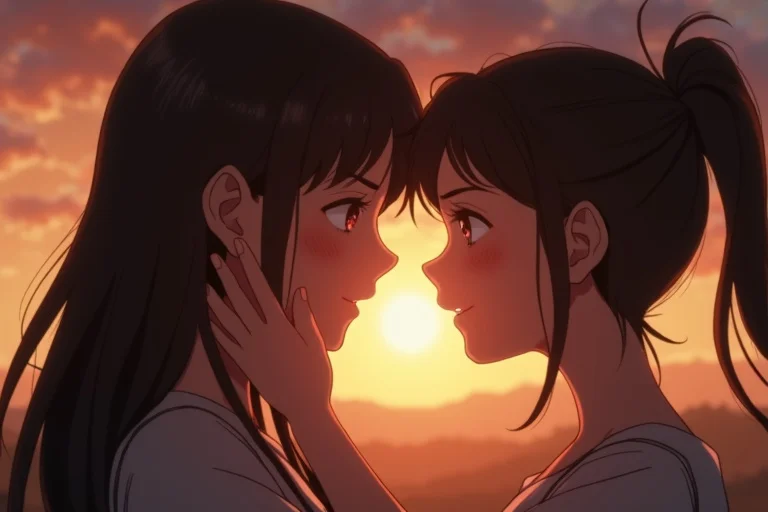

遙は優しく微笑み、私の濡れた頬をそっと拭った。彼の指先は、温かかった。もう、硝子越しの冷たさは感じなかった。

「僕も、伝え方が分からなかった。ごめん」

私たちは、お互いの不器用さを許し合うように、見つめ合った。彼の瞳は、相変わらず透明だった。しかし、今の私には、その透明の奥に、深く、穏やかな愛情の泉が広がっているのが分かった。それは、私の目に見える色ではない。心で感じる、確かな温もりだった。

私たちは、もう一度、ゆっくりと歩き始めた。私の隣には、無色透明の彼がいる。でも、もう不安はない。

私は、彼の手をぎゅっと握った。心の中に、温かい山吹色の光が灯るのを感じる。すると、不思議なことに、握られた遙の手から、同じ色の温もりが返ってくるような気がした。

きっと、私たちの世界は、これからも他の人とは少し違って見えるのだろう。でも、それでいい。私たちは、目に見える色に惑わされることなく、お互いの心を映し合いながら、二人だけの色彩を育てていけばいいのだ。

それは、誰にも見せる必要のない、名前のない、世界でたった一つの特別な色。

雨上がりの澄んだ空気の中で、私は遙の隣で、生まれて初めて、心からの幸福の色に包まれていた。